ワークフローとは?意味や役割などの基礎知識を徹底解説!

- 更新 -

業務改善のために欠かすことができないワークフロー。

しかし、そもそもワークフローとはどういったものなのか、いまいちイメージできないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらの記事では、ワークフローの意味や役割などの基礎知識を徹底的に解説。ワークフローと混同しやすい用語についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

もっと見る

ワークフローとは?

まずは、ワークフローの意味や役割についてご紹介します。

ワークフローとは「仕事(業務)の流れ」

ワークフローとは、Work(仕事)とFlow(流れ)を組み合わせた言葉で、「仕事(業務)の流れ、もしくは流れを図式化したもの」を意味します。

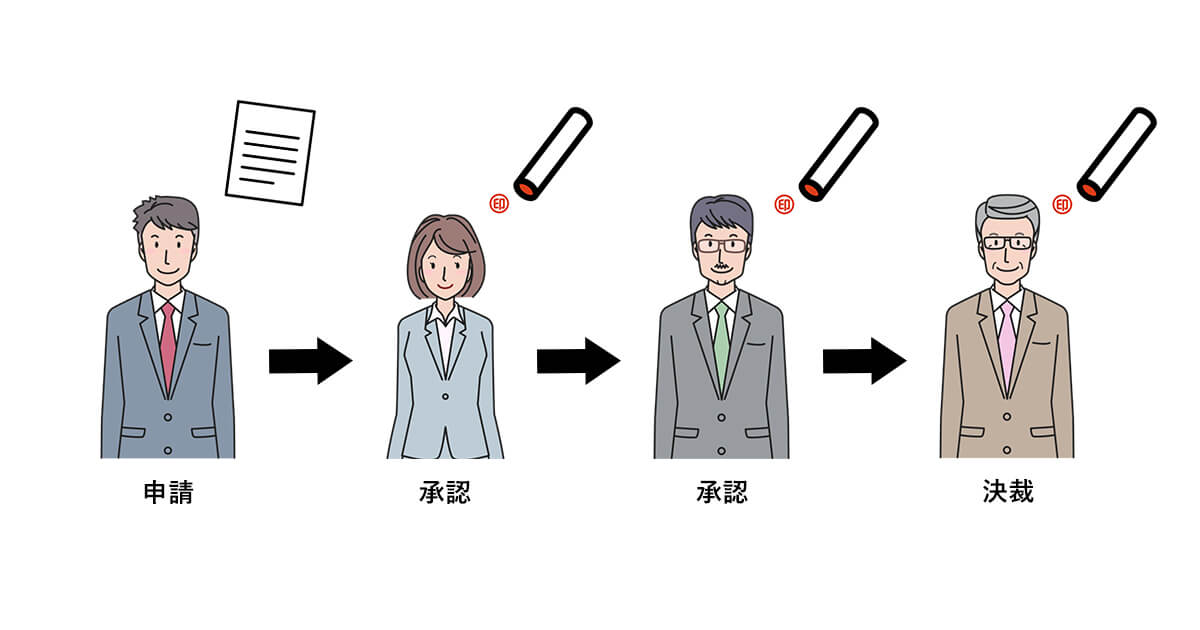

業種や職種を問わず、組織内で行われる多くの業務では、「誰が何をどのように申請・起案し、承認や確認を行い、最終的に決裁・意思決定する」という一連の流れが存在します。

たとえば、社内稟議や経費精算、総務・人事諸届などはまさにワークフローであり、「申請(起案)・承認(確認)・決裁(意思決定)」という流れに沿って行われています。

ワークフローは意思決定を支える重要な工程

では、ワークフローは企業にとってなぜ重要なのでしょうか。

ワークフローは、「申請・起案内容について組織として承認するのかどうか」という企業の意思決定を支える重要な工程だと言えます。

ワークフローが適切に機能していなければ、意思決定のスピード感を損ない、誤った経営判断を下してしまう可能性が高まります。また、不要な業務が発生しやすいため、生産性の低下にもつながるでしょう。

反対に、ワークフローを見直し改善することで、意思決定の迅速化・精度向上につながり、無駄の削減による生産性向上も期待できます。

とくに、「VUCA時代」とも呼ばれる現代、ビジネスを取り巻く環境はめまぐるしく変化を続けており、企業には市場や消費者ニーズの変化を速やかに捉える経営判断のスピードが問われています。

スピーディーかつ精度の高い意思決定を行う基盤として、ワークフローの整備は必要不可欠だと言えるでしょう。

ワークフローの可視化が業務改善のカギ

ある業務を改善するには、その業務の流れをパターン別に洗い出し、ワークフローを可視化することが重要です。

それにより、発生する作業や手続き、関係する部署や役割分担、そしてやり取りする情報(文書・データなど)が明確になります。

そして、可視化されたワークフローは、無駄なプロセスや問題点を客観的に評価することができ、改善に向けた取り組みが可能になります。

つまり、業務の無駄や非効率を解消して全体最適化を図るうえで、ワークフローの可視化は必要不可欠だと言えるでしょう。

ワークフローシステムとは?

ワークフローの本来の意味は「仕事(業務)の流れ」ですが、そこから発展して「ワークフローシステム」を指す場合があります。

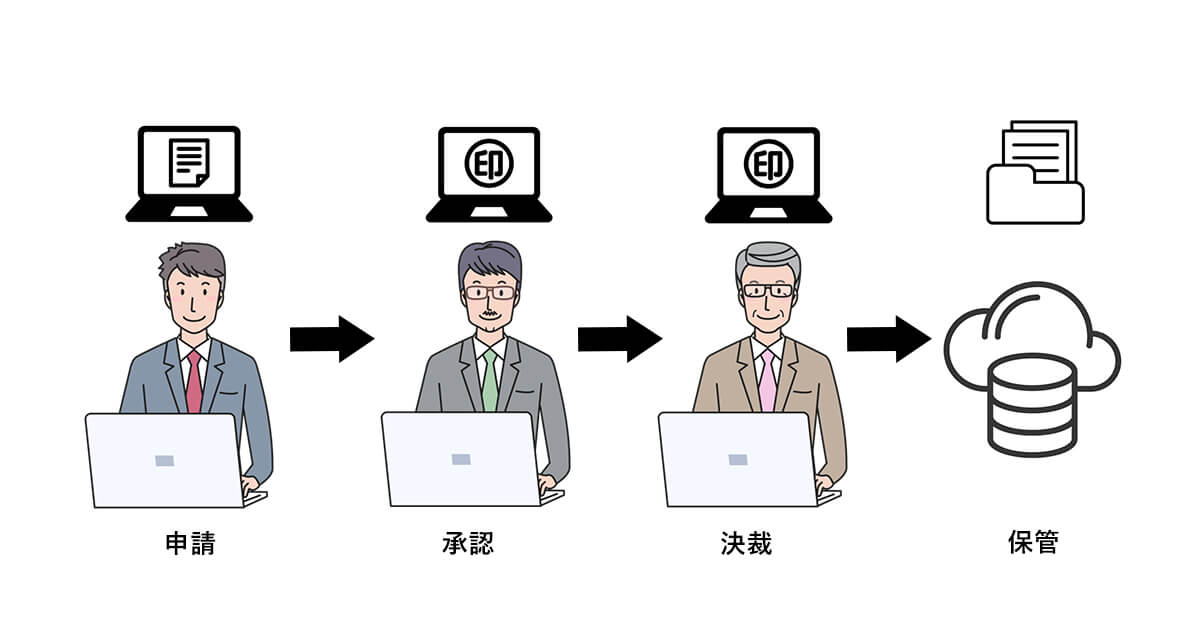

ワークフローシステムとは、業務の流れを自動化するためのシステムのこと。

ワークフローシステムを導入することで、社内で行われている各種申請や稟議などの業務手続きを電子化(デジタル化)することができます。

次は、紙の文書で運用されているワークフローの問題点と、ワークフローシステムを導入して電子化することのメリットについて見ていきましょう。

ワークフローシステムに関するお役立ち情報

紙のワークフローが抱える問題点

紙ベースで行われる従来のワークフローでは、以下のような問題が発生しやすいというデメリットがあります。

紙のワークフローのデメリット

- どの申請書を使うべきかわからない

- 申請書の作成に時間がかかる

- 申請書を誰に回せばよいか分からない

- 外出や出張が多く承認作業が滞ってしまう

- 印刷・保管のコストがかかる

- データ活用が進まない

紙ベースのワークフローでは、申請書の種類が多岐にわたるため、適切な申請書フォーマットを探すのに時間がかかってしまいがちです。記入事項の誤りや抜け漏れなどのミスも発生しやすく、その場合には一から作成しなおすことになります。

また、作成した申請書は誰の承認を得る必要があるのか、そして最終的に誰が決裁を行うのかを、都度確認する必要があります。さらに、承認者や決裁者が外出・出張などで不在の場合、回覧待ちで時間のロスが発生してしまいます。

そのほか、紙の印刷や保管場所の確保、拠点間の輸送などのコスト、過去の文書を探しにくいといった問題点も挙げることができます。

とくに昨今では、DX推進の機運の高まりとともに、データ活用の重要性が増していますが、紙の帳票を利用していることでそれらの妨げとなってしまうケースが少なくありません。なぜなら、紙ベースで業務を行っている場合、書面の情報を基幹システムなどへの転記作業などが発生してしまい、データとしての活用ハードルが高くなるためです。

ワークフローシステム導入のメリット

ワークフローシステムを導入し、紙で運用していたワークフローを電子化することによって、以下のようなメリットが期待できます。

ワークフローシステム導入のメリット

- 書類作成・承認作業の負担軽減

- ワークフローの可視化

- 意思決定スピードの迅速化

- ペーパーレスの促進

- 内部統制の強化

- 多様な働き方に対応可能

- ナレッジの蓄積やデータ活用の促進

- DXの推進にも効果的

業務効率の改善や意思決定の迅速化・精度向上、そして多様な働き方の実現につながるため、多くの企業でワークフローシステムが導入されています。

では、各メリットについて詳しく見ていきましょう。

書類作成・承認作業の負担軽減

ワークフローシステムを使うことで、システム上で管理されている申請フォームのなかから、目的にあったフォーマットを選択して使用することができます。

また、申請内容の自動チェックが可能なので、単純なミスによる差し戻しや修正の手間を防ぐことができ、申請者・承認者の負担を軽減できます。

ワークフローの可視化

ワークフローシステムを導入することで、申請・承認・決裁に関わる人物や流れを可視化することができます。

そのため、承認がどこまで進んでいるのかという進捗状況を常に確認できるため、業務の停滞を防ぐことができます。また、客観的な評価・分析が容易になり、ボトルネックの継続的な改善にも取り組みやすくなるでしょう。

意思決定スピードの迅速化

ワークフローシステムは、申請の種類や内容から承認ルートを自動で判別することができ、複雑な承認ルートであっても速やかに承認者・決裁者へと回付することができます。

また、PCのほかに、タブレット、スマートフォンなどのモバイル端末でも申請・承認が可能です。時間や場所に制限されることなく申請・承認・決裁を行えるため、意思決定の迅速化につながります。

先述した通り、「VUCA時代」とも呼ばれる現代、意思決定のスピード感は企業にとって非常に重要な要素となっています。めまぐるしく変化する状況に対して迅速かつ柔軟に対応していくためにも、ワークフローシステムが果たす意義は大きいといえるでしょう。

ペーパーレスの促進

ワークフローシステムで書類を電子化することで、ペーパーレスを促進することが可能です。

紙ベースのワークフローで発生していた紙や印刷コスト、輸送コストを削減できるだけでなく、保管の手間やスペースも不要になります。

企業においてもSDGsへの取り組みが重要視されている昨今、ワークフローシステムの導入は環境保全およびコスト削減につながる有効な取り組みだと言えるでしょう。

内部統制の強化

ワークフローシステムの導入は、内部統制の強化につながります。

申請フォームと承認ルートを一元管理でき、申請・承認・決裁という一連の業務手続きをルール化することが可能です。

また、「いつ」「誰が」「何を」決裁したのかという証跡が残り、過去のデータや資料の検索も容易なので、監査効率の改善にも有効です。

とくに、IPO(上場)を見据えている企業にとって強固な内部統制の構築は不可欠であり、ワークフローシステムの導入は非常に効果的だと言えます。

内部統制とは?

内部統制とは、すべての従業員が遵守するべきルールや仕組みを整備し運用すること。企業経営の健全性を保証するために必要なものであり、上場企業においては内部統制報告書の提出が義務付けられています。

多様な働き方に対応可能

ワークフローシステムで業務手続きを電子化することで、時間や場所の制約から解放されるというメリットもあります。

紙の資料の確認や捺印のために出社する必要がなく、テレワークをはじめとした多様な働き方に対応可能です。

とくに近年は働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の流行もあり、テレワーク導入の必要性が高まりつつあります。

働き方改革への対応という意味でも、ワークフローシステム導入は効果的だと言えるでしょう。

ナレッジの蓄積やデータ活用の促進

組織としてのナレッジの蓄積やデータ活用の促進という観点でも、ワークフローシステムの活用は有効です。

ワークフローシステム上で処理された申請・決裁データはシステム上に記録され、後から検索・参照したり集計したりすることが容易です。つまり、組織内のだれもが蓄積されたナレッジにアクセスし、業務に活かすことが可能になります。

また、紙ベースのワークフローでは各部門・拠点で情報を管理せざるを得ないケースが多々ありますが、ワークフローシステムを活用することで各種データをワークフローシステム上に集約することが可能です。これにより、サイロ化を防ぎつつ全社的なデータ活用を推進していくことができるでしょう。

DXの推進にも効果的

ワークフローシステムは、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも効果的です。

DXを推進していくためには、局所的な業務改善ではなく、組織を横断した取り組みが必要になります。

そのため、部署を問わず全従業員が関わるワークフローの電子化は、DXを推進するうえで非常に効果的だと言えるでしょう。

とくに近年では、さまざまな業務に特化したクラウドサービスが多数登場していることで、クラウド乱立に陥ってしまうケースが珍しくありません。

ワークフローシステムをハブとして各種システム・サービスと連携することで、部署・部門間の分断を防ぎつつ全社的にDXを推進していくことができるでしょう。

ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムを導入することで、さまざまなメリットを期待できることがわかりました。

しかし、ワークフローシステムの導入効果を最大限に享受するためには、自社に合った製品を選択することが重要です。

次は、ワークフローシステム選びで押さえておきたいポイントをご紹介します。

ワークフローシステム選びのポイント

- 提供環境(オンプレミス型・クラウド型)は自社に合っているか

- 誰でも簡単に操作できるか

- 承認ルートを柔軟に設定できるか

- 機能は充実しているか

- システム連携は可能か

- サポートは充実しているか

- 導入実績の豊富さ

提供環境(オンプレミス型・クラウド型)は自社に合っているか

ワークフローシステムは、大きく以下の2種類にわけることができ、それぞれ特徴が異なります。

- オンプレミス型ワークフローシステム

- クラウド型ワークフローシステム

オンプレミス型は、社内にサーバーや通信回線、システムを構築して、自社で運用する形態です。

カスタマイズ性に優れ、独自にセキュリティ対策を行うことができる点がメリットです。ただし、クラウド型に比べて導入コストが高く、社内に運用・保守体制を整える必要があります。

そのため、オンプレミス型はシステム運用に十分なリソースを割くことができる中堅企業や大規模組織に適した導入形態だと言えます。

一方のクラウド型は、オンラインサーバー上で提供されているシステムを、インターネットを介して利用する形態です。コストを抑えて導入でき、システム提供側が保守やバージョンアップ、セキュリティ対策を行ってくれます。

クラウド型は、システム運用に十分なリソースを割けない場合や、コストを抑えてスモールスタートしたい企業にとっては有力な選択肢となるでしょう。

誰でも簡単に操作できるか

操作性もワークフローシステム選びでは重要なポイントです。

慣れ親しんだ紙ベースの業務手続きから、システム上での業務手続きに移行することに抵抗を覚える方もいるでしょう。

そうしたなか、導入したワークフローシステムの操作が難しければ、社内での定着を妨げてしまう可能性があります。

たとえば、ドラッグ&ドロップでフォーム作成や承認ルート設定を行えるノーコードのシステムであれば、専門知識がなくても直感的に利用することができるでしょう。

導入後の社内定着を促進するためにも、誰でも簡単に操作できるか否かに注目してみましょう。

承認ルートを柔軟に設定できるか

承認ルートを柔軟に設定できるかも注目すべきポイントです。

企業で行われる業務手続きは、申請の種類や内容、条件によって承認ルートが変わることが少なくありません。

とくに複数部署が関わるような大きな案件では、承認ルートが分岐したり、同時進行で回覧が進むなど、複雑な承認ルート設定が必要になるケースがあります。

そのような場合でも対応できるよう、承認ルートを柔軟に設定できるワークフローシステムを選択することをおすすめします。

機能は充実しているか

ワークフローシステムの基本的な機能に加えて、便利な機能が備わっているかも大切です。

たとえば、在宅勤務時や外出時でも承認・決裁を行えるモバイル承認機能や、回覧の停滞防止に役立つ督促通知機能、文書管理の効率化に役立つ検索・集計機能などがあれば、業務効率をさらに高めることができるでしょう。

システム連携は可能か

外部システムとの連携可否についてもチェックするべきポイントと言えます。

外部システムと連携することで、データを相互に共有したり、シングルサインオン機能で個別にログインする手間を省いたりすることができます。

すでに利用している業務システムやグループウェアのほか、今後導入を予定しているシステムがある場合には連携できるかどうかをチェックしておきましょう。

また、2022年の電子帳簿保存法改正により、請求書や注文書といった取引帳票を電子保存するハードルが従来に比べて下がりました。電子取引サービスや電子帳票システムなどと連携可能なワークフローシステムを選ぶことで、社内外問わず効率的にペーパーレス化を進めていくことが可能になるでしょう。

サポートは充実しているか

導入後の疑問や課題を解消するためにも、サポートの充実度にも注目してみましょう。

たとえば、メールや電話でのサポートを提供している場合、機能や操作について疑問が生じた場合もすぐに問い合わせることができます。

また、ユーザー向けのサポートサイトが用意されていれば、課題や疑問の自己解決に役立てることができます。

導入実績の豊富さ

導入実績の豊富さもまた、ワークフローシステムを選ぶ際に重要なポイントとなります。

導入実績が豊富であれば、蓄積されたノウハウに基づき、業種業界の特性や自社の組織体制、抱えている業務課題に応じた適切な提案やサポートが期待できます。

自社の課題や悩みに近い他社の事例を参考にすることで、活用イメージも沸きやすく、業務改善のヒントを得ることができるかもしれません。

/

はじめての導入でも安心!

失敗しないワークフローシステム導入ガイド

無料ダウンロードはこちら

\

シリーズ累計4,500社以上の導入実績を誇るワークフローシステム

ワークフローシステムの選び方について説明しましたが、数ある製品のなかから自社に合ったワークフローシステムを選ぶことが難しいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、ワークフロー専業メーカーである株式会社エイトレッドが提供する「AgileWorks」と「X-point Cloud」です。

「AgileWorks」は、組織改編や業務変更に強いオンプレミス型のワークフローシステムで、人事発令前の先付けメンテナンスに対応しているほか、大規模組織特有の複雑な承認ルートにも柔軟に対応可能です。

「X-point Cloud」は国内シェアNo.1(※)のクラウド型ワークフローシステムで、他システムやグループウェアとの連携オプションを多数用意しているので、コストを抑えつつスピーディーに導入可能です。

※出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望 2023年度版」2011年度~2023年度(実績)

シリーズ累計4,500社超の導入実績を誇る国産ワークフローシステムであり、組織規模や業種業界を問わず、数多くの企業の生産性向上に寄与しています。

ワークフローシステム導入の成功事例

次に、ワークフローシステムの導入により成果を得た企業の事例を見ていきましょう。

株式会社コロナのワークフローシステム導入事例

暖房機器などの製造・販売を手掛ける株式会社コロナは、2017年に「X-point Cloud」を導入して間接部門のペーパーレス化を推進し、2021年には「AgileWorks」へのリプレイスを実施しワークフローシステムの全社展開を果たしました。

従来、同社では申請業務を紙ベースで運用しており、意思決定の遅滞や管理業務の煩雑化など、紙の帳票が業務効率化を妨げる原因となっていました。そこで同社は、全社的な生産性向上の取り組みの一環として間接部門におけるペーパーレス化の推進に着手。

導入するシステムを検討した結果、スモールスタートに適したユーザー課金型のライセンス体系であり、同社がすでに利用していたグループウェア「desknet´s NEO」とスムーズに連携できる点を評価し、「X-point Cloud」の導入を決めました。

導入開始から2年後には41種類の申請書を電子化することに成功し、年間50,000枚の紙帳票の削減を達成。間接部門におけるペーパーレス化が推進されたことで、大幅な生産性向上につながりました。

その後、社会全体のデジタル化の加速を受け、同社でもDXの機運が上昇。間接部門のペーパーレス化で成果を得ていた同社は、ワークフローシステムをグループ全体に展開することを決定しました。

全社展開にあたり、新たなワークフローシステムの選定を行った結果、ノーコードで開発可能な優れた操作性や、システム連携に役立つデータ出力機能を有している点などを瓢湖足、「AgileWorks」へのリプレイスを決めました。

リプレイスが完了した現在、同社では全従業員約1,600名が「AgileWorks」を利用しており、紙帳票の削減効果も年間80,000枚まで増加しました。

さらに、各種システムやRPAと連携することで、申請業務以外の業務プロセスのデジタル化も推進。手作業で行われていた入力作業が不要になり、業務効率化やミスの削減にも効果を得ています。

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院のワークフローシステム導入事例

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院は、AgileWorksの導入により事務・管理業務を中心とした各種帳票のペーパーレス化を実現しました。

電子カルテや医療系システムの導入など、同院ではかねてより医療現場のデジタル化を推進していた一方で、事務・管理業務においては紙帳票が多用されており、回付やエクセルへの転記作業などが大きな負担となっていました。

また、一部帳票に関してはグループウェアに付属するワークフロー機能で電子化していたものの、メンテナンスに専用プログラムの記述が必要など運用が複雑で、帳票やデータ出力の新規作成・改修時には外部ベンダーに依頼する必要がありました。

そこで同院は、事務・管理業務のペーパーレス化を推進するためワークフローシステムの導入を決定。同病院の利用方針に適した同時接続数に応じた課金モデルであり、医療機関としての厳格なセキュリティを担保できるオンプレミス製品であることが決め手となり、「AgileWorks」の導入に至りました。

約8か月にもおよぶ導入プロジェクトを経て、同院の複雑な組織構造を「AgileWorks」上に再現し運用をスタート。既存グループウェアで運用していた11業務の申請書に加え、新たに約50業務の申請書を「AgileWorks」で電子化し、運用開始から半年間で約10,000件の申請を「AgileWorks」で処理しています。

申請作業全体のリードタイムが短縮されたことに加え、作業進捗も可視化されるなど、ペーパーレス推進による効果を実感。さらに、帳票・回付ルール作成などのシステム運用を内製化することに成功するなど、グループウェア付属のワークフロー機能を利用していた際の課題も解消されています。

ニシハラ理工株式会社のワークフローシステム導入事例

半導体や電子部品のめっき加工事業を手がけるニシハラ理工株式会社は、紙帳票に起因する意思決定の遅れなどを解消するため「X-point」を導入しました。

「X-point」の導入以前、同社ではすべての申請業務に紙の帳票を用いるなど、アナログな業務が数多く残存していました。社内では膨大な量の書類が行き交い、回付や承認、回収、保管に多大な手間が発生。

さらに、同社では佐賀工場と本社の間で週一回の社内便を運用しており、遠隔拠点からの申請に関しては承認までに2週間以上の期間を要するなど、拠点間のコミュニケーションの時差が意思決定を遅らせる要因となっていました。

こうした状況を問題視した同社は、申請業務のペーパーレス化を決断。複数のワークフローシステムを比較検討した結果、情シス部門を設けていない同社でも運用可能な保守性の高さや、複雑な承認ルートにも対応可能な点を評価し「X-point」の導入を決めました。

既存の申請書に優先順位を設定し、多くの社員が利用する帳票から順にデジタル化を推進。スモールスタートで「X-point」を社内展開していき、最終的に全社展開に至りました。

導入から10年以上が経過した現在、同社では150種類以上の申請書をデジタル化し、パート従業員も含むすべての社員が「X-point」を利用しています。承認まで2週間以上を要していた遠隔拠点からの申請も最短即日での決裁が可能になるなど、意思決定の迅速化を実現。

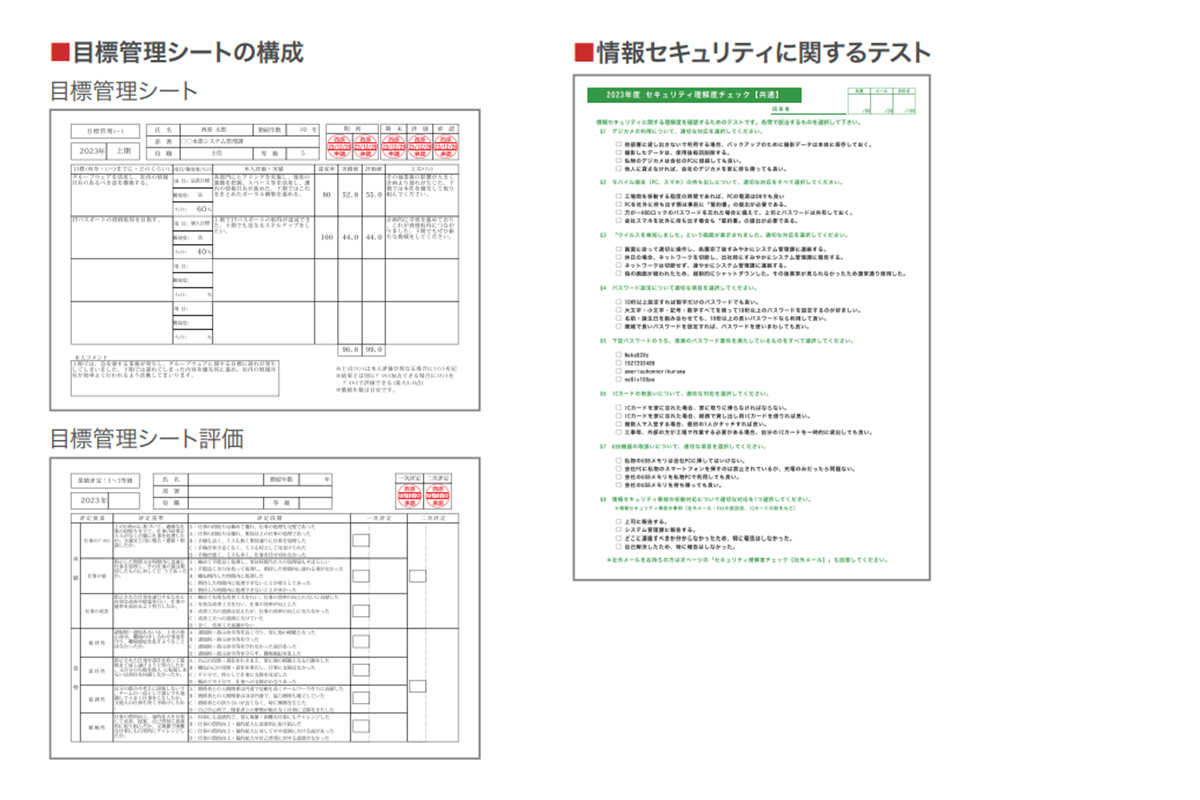

申請業務以外にも目標管理シートや情報セキュリティに関するテストなどを「X-point」で運用するなど、アナログな手法で行われていた業務のデジタル化に寄与しています。

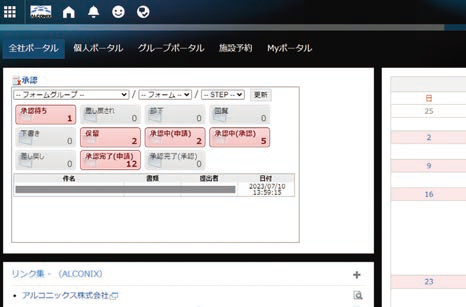

アルコニックス株式会社のワークフローシステム導入事例

アルミ・銅などの非鉄金属の輸入・販売事業を手掛けるアルコニックス株式会社は、「X-point Cloud」を導入して申請業務のデジタル化を推進しました。

積極的なM&Aにより国内グループ17法人を展開するなど、広大なグループのネットワークを築いた同社。

しかし、事業拡大に伴い申請業務に用いる紙の利用量が増加し、業務効率化を阻害する要因になっていました。

また、グループ各社で申請業務のフローや決裁権限、申請書フォーマットが異なっていたため、内部統制強化の観点で業務の標準化を進める必要がありました。

そこで同社は、ペーパーレス化推進を図りワークフローシステム導入を検討開始します。

システム選定においては、ユーザビリティの高さや馴染みやすいUIのほか、すでに導入していた「サイボウズ Garoon」との連携サービスが決め手となり、「X-point Cloud」の導入を決定しました。

2名体制で導入プロジェクトを進行し、プロジェクト開始から半年後には国内グループ17社を含む全社展開を実現。

60種類以上の申請書をデジタル化してペーパーレスを推進し、申請業務に要していた期間が1/3程度まで短縮されたほか、グループ全体での業務効率化・生産性向上に効果を実感しています。

また、「サイボウズ Garoon」のトップページに「X-point Cloud」を組み込んだことで「サイボウズ Garoon」の利用率が大幅に向上。

サイボウズ Garoonを窓口にX-point Cloudを展開。サイボウズGaroonの利用率が向上し、DXに向けた基盤が構築された。

サイボウズ Garoonを窓口にX-point Cloudを展開。サイボウズGaroonの利用率が向上し、DXに向けた基盤が構築された。

アナログな業務スタイルの変革が進み、DX推進に向けた土台が構築されました。

ワークフローと混同しやすい類似用語

ビジネスのなかで使われる用語のなかには、ワークフローと混同しやすい類似用語がいくつか存在します。

次は、ワークフローと混同しがちな用語を3つピックアップしてご紹介します。

業務フロー

ワークフローとよく似た用語のひとつに、「業務フロー」があります。

業務フローとは、「業務の流れを可視化・図式化すること(フローチャート)」を指します。

ワークフローと近い意味を持ちますが、ワークフローには承認や決裁という概念がある、という点が異なります。

業務プロセス

ワークフローが事業を構成する「ひとつの業務の流れ」であるのに対し、業務プロセスはより広範囲な事業の流れを指します。

たとえば、ITツールの開発・販売を行う企業であれば、以下のような業務があります。

- 新サービスの企画(社内稟議など)

- サービス開発(作業依頼・進捗報告など)

- 営業・販売(営業報告・新規取引先申請など)

「企画」「開発」「販売」という業務一つひとつにワークフローがあり、それらが連なった一連の流れを業務プロセスと呼びます。

フローチャート(フロー図)

「フローチャート」や「フロー図」もまた、ワークフローと混同しやすい用語のひとつです。

一般的に、フローチャート(フロー図)は「業務の流れやプロセスを図式化したもの」を指します。

ワークフローを視覚的に整理するためにフローチャートが使われます。

まとめ

今回は、ワークフローの意味や役割、使われ方など、ワークフローの基礎知識について解説してきました。

ワークフローを見直し改善することは生産性向上、意思決定の迅速化につながります。

また、ワークフローシステムを導入して電子化することで、さらなる業務改善が見込めるでしょう。

今回ご紹介した情報も参考に、ワークフローの改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。

これを読めばすべてわかる!

いちばんやさしいワークフローの教科書

ワークフローの基礎知識、導入で業務がどう変わるのかについて解説しています。

こんな人におすすめ

・ワークフローについて詳しく知りたい。

・ワークフローの導入効果を知りたい。

・上司を説得したい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。