稟議とは?意味や使い方、よくある課題と解決策をわかりやすく解説!

- 更新 -

企業では日々さまざまな意思決定が行われています。

そして、意思決定に用いられる代表的な仕組みが「稟議(読み方:りんぎ)」です。

しかし、

「そもそも稟議とは?」

「稟議を行うメリット・デメリットは?」

「稟議を効率化する方法は?」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、稟議の基礎知識からよくある課題、効率化するためのソリューションをご紹介します。稟議の効率化を実現した企業事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

承認・決裁業務を大幅改善!

稟議のデジタル化が経営にもたらす6つの効果

稟議のデジタル化が企業経営にどのようなメリットがあるのか解説します。

こんな人におすすめ

・意思決定のスピードを上げたい。

・バックオフィスの効率化を図りたい

・デジタル稟議の事例を見たい。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

稟議とは?

「稟議(読み方:りんぎ)」とは、個人の権限では決定することができない事柄について、関係者の承認を経て最終的な決裁を得るためのプロセスを意味します。その際、承認・決裁を得たい事柄について取りまとめた文書のことを「稟議書(読み方:りんぎしょ)」と言います。

また、稟議を行うことを「稟議にかける」や「稟議に上げる」、稟議が完了することを「稟議が通る」や「稟議が下りる」と表現することもあります。

組織が何か意思決定を行う際には、関係者の承諾を得たうえで、組織全体の総意として決定を下すのが一般的です。しかし、日々発生する大小さまざまな事案に対し、その度に関係者が集結して会議を行うのは現実的とは言えないでしょう。

とは言え、個人個人が自己判断でさまざまな事柄を決定・実行してしまうと、組織全体の方向性が定まらず統制が取れなくなってしまいます。

そこで役立つのが稟議であり、日本国内の多くの企業で意思決定の手法として用いられているほか、官公庁でも稟議制が採用されています。一般的に、稟議は以下のような流れで行われます。

- 起案:判断が必要な事案について、起案者が稟議書を作成

- 回覧:然るべき関係者に対し稟議書を回付・回覧

- 承認:承認者は稟議書を確認し、内容に問題がなければ承認を行う

- 決裁:決裁権を持つ人物が稟議書を確認して決裁を行う

なお、承認者あるいは決裁者が起案内容に問題や不備があると判断した場合には、差し戻しや却下を行うことも可能です。

稟議が行われるシチュエーション

企業では、さまざまな場面で稟議が行われています。

稟議が行われる代表的なシチュエーションとしては、以下のような場面が挙げられます。

- 他社との契約締結に際して行われる「契約稟議」

- 物品やツール・システムを購入する際に行われる「購買稟議」

- 新たに人材を採用する際に行われる「採用稟議」

また、「稟議」という単語が含まれなくても、権限者の承認・決裁を必要とする手続きも厳密には稟議に含まれます。

たとえば、以下のような手続きは稟議に該当すると言えるでしょう。

- 新たなプロジェクトを立ち上げる際の手続き

- 社内システムのアカウント追加・削除の手続き

- 出張時の立替金や経費を精算する際の手続き

このように、稟議はさまざまなシチュエーションで行われており、部署部門を問わず組織内の全従業員が関与する業務だと言えます。

稟議の類似用語・関連用語

次に、稟議と混同しやすい類似用語や関連する用語について見ていきましょう。

起案

起案とは、意思決定の基となる案を提起することを意味します。稟議における最初のプロセスが起案であり、稟議書のことを起案文書と呼ぶこともあります。

起案を行う人のことを起案者と言いますが、同じような内容の稟議であっても、起案者によって稟議が通る・通らないが分かれてしまうケースがあります。以下の記事では、稟議が通る人の共通点や稟議が通りにくい原因・対策について解説しているので、気になる方は合わせてお読みください。

回覧

回覧とは、文書を関係者へと順々に回して確認・閲覧することを意味します。

稟議においては、起案者が作成した稟議書を関係者間で回覧し、承認および決裁を行います。つまり回覧も、稟議を構成するプロセスの一部だと言えます。

承認

承認とは、起案・申請内容に対して合意・承諾することを意味します。

稟議の場合には、承認を行う順番・経路が職務権限規程に沿って定められているケースが一般的であり、承認後は次の承認者もしくは決裁者へと申請内容を回します。

このような承認の順番・経路は承認ルートと呼ばれ、意思決定の適正化を図るうえで重要な役割を果たします。

決裁

決裁とは、承認を必要とする稟議・申請において、最終的な承認を下すことを意味します。

決裁は稟議のプロセスの最終工程であり、決裁が完了することで稟議が終了します。

根回し

稟議と関連してよく聞くキーワードとして「根回し」があります。

根回しとは、稟議などを行う際にあらかじめ関係者の了承を得ることを意味します。稟議書の回覧を行う前に関係者に根回しをしておくことで、スムーズに承認・決裁を得ることができます。

稟議のメリット・デメリット

稟議を行うことで、さまざまな視点から起案内容を吟味して意思決定を行うことが可能です。最終的な決裁に至るまでに関係者を巻き込んで起案内容を検討することになるため、その過程で起案内容がブラッシュアップされ、より良い意思決定につなげることができます。

また、稟議を行うことで意思決定のプロセスが記録として残るため、後から意思決定の整合性を検証することも可能です。

さらに、決裁に至るまでに組織内の関係者の了承を得ることができるので、決裁完了後は社内の共通認識として速やかに実行に移すことができるのも、稟議のメリットのひとつといえるでしょう。

一方で、稟議のデメリットについても留意しておくことが大切です。

たとえば、意思決定までに時間がかかってしまう点は、稟議のデメリットと言えます。また、複数の関係者が意思決定に関わるため、決定事項に対する一人ひとりの責任意識が薄まってしまう可能性もあります。

稟議書の書き方の基本

起案内容や目的によって稟議書に記載する内容は異なりますが、どのような稟議であっても共通する基本的な記載事項としては以下が挙げられます。

- 起案者の氏名・所属

- 起案日

- 件名

- 起案の概要・理由

また、稟議書を作成する際には、以下のポイントを意識することが大切です。

- 要点を端的にまとめる

- わかりやすい表現を心がける

- 不要な情報は省く

以下の記事では、稟議書の記載項目や書き方、フォーマットのサンプルを紹介しているので、詳しく知りたい方はあわせてお読みください。

紙ベースの稟議でよくある課題

ペーパーレス化の流れが活発化する昨今ですが、現在も紙ベースで稟議を行っている企業は少なくありません。

次は、紙ベースの稟議でよくある課題を見ていきましょう。

意思決定スピードの低下

紙ベースの稟議でよくある課題のひとつが意思決定スピードの低下です。

先述の通り、稟議は決裁された事項についてスピーディーに実行することができる一方、決裁までに時間がかかるという欠点があります。

そして、紙ベースで稟議を行っている場合、手渡しによる回覧や社内便のタイムロス、関係者不在による承認の滞留、記入ミス等による差し戻しなどにより、決裁までにさらに長い期間を要してしまうケースが珍しくありません。

企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する「VUCA時代」とも呼ばれる現代、意思決定の遅れは非常に大きな課題となりうるでしょう。

生産性の低下

生産性の低下も、紙ベースの稟議でよくある課題のひとつです。

紙ベースの稟議では、多くの無駄や非効率が生じてしまいます。たとえば、誤字脱字や情報の抜け漏れによる差し戻し、回覧における稟議書の紛失、承認者不在による押印待ちなどはその代表例と言えるでしょう。

これらの無駄・非効率が重なることで本来注力すべき業務に充てる時間が圧迫されてしまい、結果として生産性の低下を招いてしまうケースが少なくないのです。

セキュリティ・ガバナンスの不安

紙ベースの稟議は、セキュリティ・ガバナンスの面でも課題が生じやすいと言えます。

紙ベースの稟議は進捗が見えづらく、場合によっては回覧の途中で稟議書が紛失してしまったり、然るべき関係者の承認を経ずに稟議が進んでしまう可能性も否定できません。

また、稟議の過程での改ざんや、第三者による閲覧や外部への持ち出しといった不正を防ぐためにも、運用ルールを徹底する必要があります。

テレワーク導入・定着を阻害

紙ベースの稟議が、テレワーク導入・定着を阻害してしまうケースも珍しくありません。

稟議書の作成・印刷や手渡しによる回覧、ハンコによる承認・決裁、そして決裁が完了した稟議書の保管など、紙ベースの稟議はオフィスでしか行えないような作業が発生しがちです。そのため、在宅勤務などのテレワークでは稟議のプロセスを完結することができず、テレワークを導入することができない、あるいは制度自体はあっても定着しないといった状況が発生しやすいと言えます。

コストの増大

紙ベースの稟議がコストの増大を招くケースもあります。

稟議の度に印刷コストが発生するだけでなく、処理済みの稟議書を保管するにはファイルやキャビネットといった備品コストのほか、保管スペースのコストも発生します。

また、複数拠点を展開している企業の場合、拠点をまたぐ承認・決裁のために郵便・社内便を利用することもあるでしょう。1件1件は小さなコストであっても、長期的な視点で見ると大きなコストになりえるでしょう。

稟議の電子化・効率化ならワークフローシステム

ここまで稟議の基礎知識やよくある課題について説明してきました。

そして、紙ベースで行われる稟議の課題を解消するには、ワークフローシステムの活用が最適です。

ワークフローシステムとは、稟議や各種申請などの社内手続きを電子化するITシステムのこと。次は、ワークフローシステムの導入で稟議がどのように変わるのかを見ていきましょう。

/

サクッと学ぼう!

『1分でわかるワークフローシステム』

無料ダウンロードはこちら

\

意思決定の迅速化

ワークフローシステムの導入により、紙ベースの稟議よりも意思決定を迅速化することが可能です。

ワークフローシステムで稟議を電子化していれば、PCやスマートフォンなどのデバイス上で起案・回覧・承認・決裁という一連の工程を完結することができ、拠点をまたぐ回覧によるタイムラグや、関係者不在による承認・決裁の停滞なども防ぐことができます。

これにより、稟議にかかる期間が短縮され、スピーディーな意思決定につなげることができるでしょう。

組織全体の生産性向上

ワークフローシステムを活用することで、組織全体の生産性向上につなげることができます。

稟議をはじめとした各種手続きは、部署・部門を問わず組織内のあらゆる場所・シチュエーションで行われています。一方で、これらの手続きは意思決定を行うための手段であり、それ自体は組織に利益をもたらさない間接業務です。

ワークフローシステムを活用して稟議や申請などの各種手続きを電子化することで、間接業務の工数が大幅に削減されます。削減された分のリソースをより付加価値の高い業務に充てることで、組織全体の生産性を高めていくことができるでしょう。

セキュリティ・ガバナンス強化

ワークフローシステムの活用は、セキュリティ・ガバナンス強化の観点でも有効です。

ワークフローシステムで決裁した稟議データはシステム上に保存され、「いつ・誰が・何を起案・承認し決裁されたのか」というログが残ります。

また、稟議の内容や条件によって然るべき承認者・決裁者を自動判別し、適切な承認ルートに回付する機能が備わっているワークフローシステムも存在します。

これらの機能により、稟議における改ざんや紛失・持ち出しといった不正を防ぐことができ、社内規定に則ったプロセスで意思決定を徹底することが可能になります。

柔軟な働き方への対応

ワークフローシステムを活用することで、テレワークなどの柔軟な働き方を推進することも可能です。

先述の通り、ワークフローシステムはPCやスマートフォン、タブレットなどのデバイスで稟議のプロセスを完結することができます。

紙ベースの稟議で生じる時間や場所の制約を解消することができるので、テレワークをはじめとした多様な働き方に対応し、働き方改革を推し進めることができるでしょう。

紙にまつわるコスト削減

ワークフローシステムで稟議を含む社内手続きを電子化することで、紙にまつわるさまざまなコストを削減することができます。

紙ベースの手続きでは、書面の印刷コストがかかるだけでなく、処理後の書類を保管するためのファイルやキャビネット、場合によっては文書保管のための倉庫を契約する必要があるなど、多くのコストが発生します。複数拠点を展開している企業では、拠点をまたぐ手続きのために郵便や社内便のコストを掛けている場合もあるでしょう。

ワークフローシステム上で各種手続きを運用することで、紙での運用に比べて大幅なコスト圧縮を実現することが可能です。

このように、ワークフローシステムを導入することで紙の稟議でよくある課題を解消し、効率的かつ精度の高い意思決定を実現可能です。

以下の記事では、ワークフロー導入のポイントを解説しているのであわせてお読みください。

稟議の電子化・効率化を推進した事例

最後に、ワークフローシステムを活用して稟議の電子化・効率化を推進した事例を見ていきましょう。

ここでは、累計4,500社以上の導入実績を誇るワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」を導入している企業のなかから事例を一部ご紹介します。

【国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム】

>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

【システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム】

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

「組織運営の要」の稟議書をペーパーレス化し決裁期間を1/2に短縮(京都女子学園)

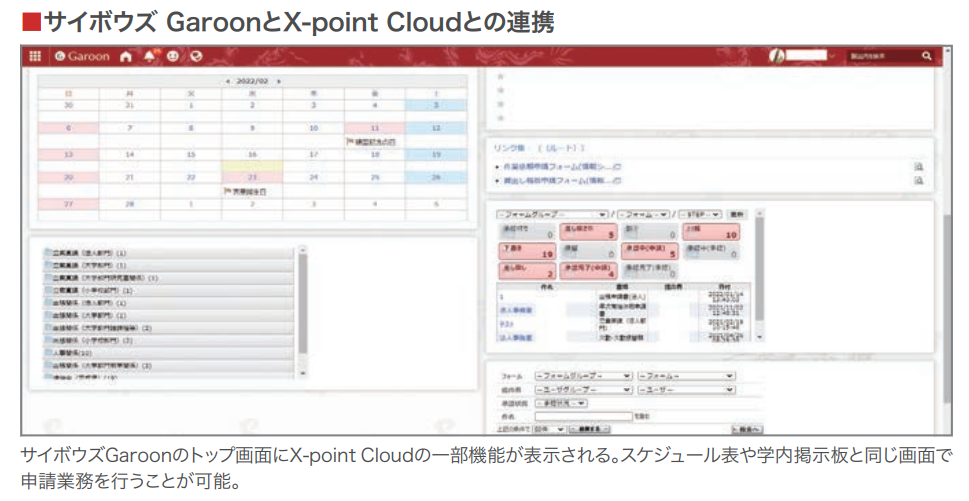

京都府内で幼稚園から大学・大学院までの一貫教育校を運営する学校法人京都女子学園は、「X-point Cloud」を導入して稟議書のペーパーレス化を実現しました。

同法人では、物品購入や人事関係などの申請から巨額な予算を要する建設工事の申請まであらゆる意思決定に稟議書が利用されており、「組織運営の要」とも言える重要な役割を果たしています。当時、同法人には紙文化・押印文化が強く根付いており、稟議書も紙ベースで運用されていました。しかし、紙ベースでの稟議は業務効率化の妨げとなっており、書類の印刷や保管に多大な労力が費やされていたほか、稟議書の承認に20日ほどの期間を要することもあるなど大きな課題に。

こうした状況を問題視した同法人はペーパーレス化が不可欠だと判断し、ワークフローシステムの導入を決断。紙書類のイメージを再現することができ、紙に慣れた教職員の抵抗感を軽減できる点を評価し、「X-point Cloud」の導入を決定しました。

導入に際して、すでに利用していたグループウェア「サイボウズGaroon」、認証システム「CloudGate UNO」とのシームレスな連携を実現。「CloudGate UNO」で「サイボウズGaroon」にログインすると、トップ画面にX-point Cloudの一部機能が表示され、そのまま申請書の作成や承認を行うことができる仕組みを構築しました。

「組織運営の要」である稟議書をはじめ、各種申請書のペーパーレス化を着実に進めた同社では、幅広い業務で効率化を実現。従来20日ほどかかっていた稟議書の申請業務は従来の半分の期間まで短縮され、早い時には3日で決裁が完了することも。事務処理にかかる時間も短期化され、組織全体の運営スピード向上に効果を実感されています。

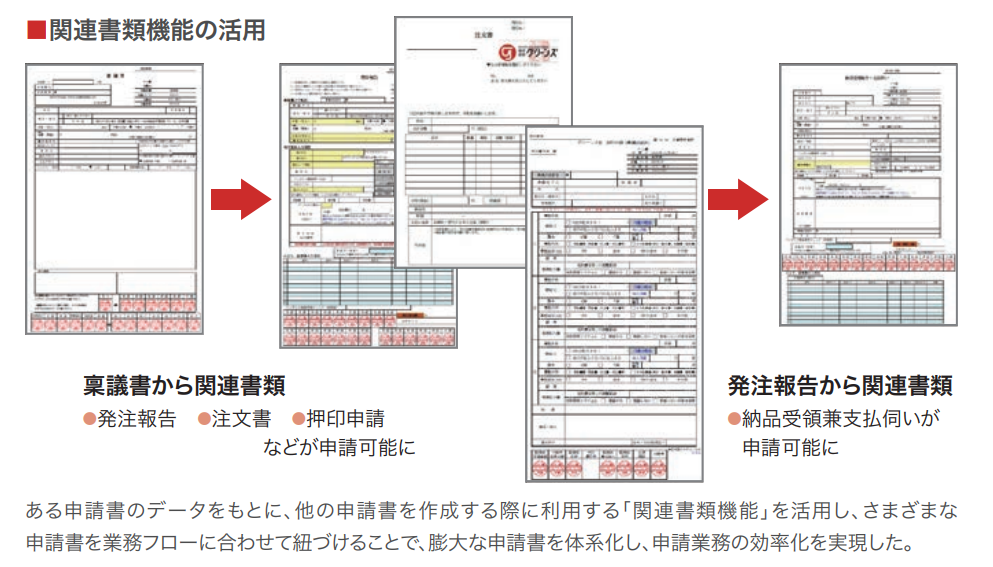

稟議書を起点に各種書類を整理し申請業務を効率化(グリーンズ)

三重県を中心に全国でホテル・レストラン事業を展開する株式会社グリーンズは、「X-point」を導入して稟議を起点とした業務効率化を推進することに成功しました。

ビジネスホテルを中心としたオリジナルブランドの運営と、グローバルに展開するチョイスブランドのフランチャイズ運営を手掛ける同社ですが、柱である二つの事業における申請業務が課題となっていました。

従来、同社では申請業務を紙帳票で運用しており、オリジナルブランドとチョイスブランドで各種申請の承認経路が異なるために紙帳票の増大を招いていました。紙ベースの申請業務は回覧・承認・保管のために多大なコストを費やしており、とくに週3回運用していた社内便には多くの人件費・配送費がかかっていたほか、意思決定の遅滞を有無などボトルネックとなっていました。

シーズンごとに需要が変動するホテル事業においては、迅速な意思決定と戦略実行が非常に重要であり、同社は紙帳票による課題解消に乗り出すこととなりました。当時利用していたイントラネットのワークフロー機能で一部の申請書を電子化して一定の成果を収めた同社は、本格的にワークフローシステムの導入に向けた動きを開始。

複雑な承認経路にも対応するシステムの柔軟性が決め手となり、同社は「X-point」の導入を決めました。導入決定から半年後には運用を開始し、その後も積極的に電子化を推進。関連書類機能を活用し、稟議から発注、納品、支払いという一連の流れをつなぐ仕組みを構築しました。

稟議書を起点とする関連書類を業務フローに合わせて整理し、現在では約180種類の申請書を「X-point」上で運用。年間約80,000件に上る申請を「X-point」で処理しており、週3回運用していた社内便は月3回まで縮小しました。また、従来は1週間以上を要していた遠隔拠点からの稟議申請も即日での承認が可能になるなど、意思決定の大幅な迅速化を達成しています。

稟議の電子化で2,000時間/年の業務時間削減を達成(日鉄ソリューションズ)

東証プライム上場のSIerである日鉄ソリューションズ株式会社は、「AgileWorks」を導入して稟議を電子化し、年間2,000時間の業務時間削減を達成しました。

コロナ禍以前よりリモートワークを推進するなど働き方改革に取り組んできた同社ですが、2020年5月の本社移転を機に紙帳票による課題が顕在化。当時、同社では一部の申請業務に関しては電子化していたものの、契約締結時における稟議申請に関しては紙ベースで行っていました。しかし、既存拠点と新設した本社オフィスの複数拠点となったことで、紙帳票を回付する手間が増加してしまい、申請業務のために出社せざるを得ない状況が発生する可能性が高まってしまいました。

そこで同社は、契約関連の稟議申請の電子化を決定し、新たなワークフローシステムの導入を検討開始。製品選定では「導入のしやすさ」に焦点を充てて比較検討を進め、紙帳票のデザインをそのまま再現することができる「AgileWorks」の導入に至りました。

ノーコード、GUIベースでシステムを構築できる「AgileWorks」を活かし、約1か月という短期間でスムーズな導入を実現。現在、同社では年間1,400件の稟議申請が「AgileWorks」で実施されており、紙帳票による申請が不要になったことで、年間で約2,000時間の業務時間が削減されるなど大幅な業務効率化を実現しています。また、拠点分散による課題も解消され、リモートワークを継続することが可能になったほか、2022年5月には原則出社を求めない遠隔地在宅勤務を開始するなど柔軟な働き方への対応にもつながっています。

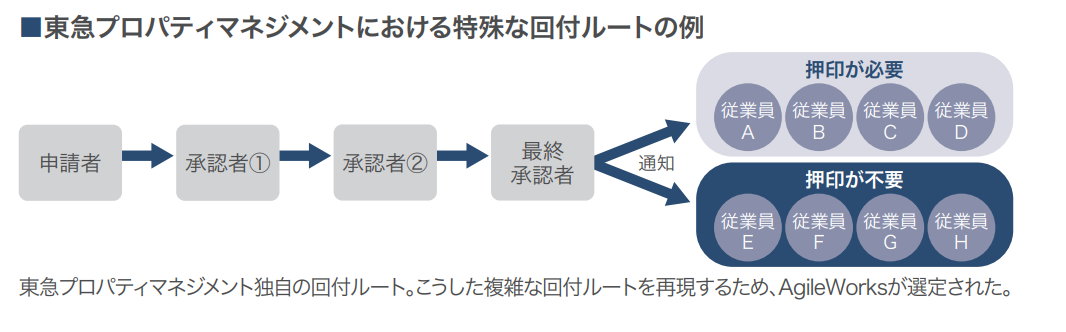

紙の稟議書を廃止し承認申請業務の短期化を実現(東急プロパティマネジメント)

東急グループの不動産運営管理事業を担う東急プロパティマネジメント株式会社は、紙の稟議書や申請書に起因する承認申請業務の長期化を解決するため「AgileWorks」を導入しました。

「AgileWorks」の導入以前、同社では稟議書や申請書を書面で運用し、承認は押印で行っていました。紙ベースの稟議・申請は承認までに多くの時間を要し、とくに拠点をまたぐ場合には稟議の承認に1~2週間かかっていました。また、承認後の稟議書や申請書を参照する際には、各拠点で管理している倉庫から当該文書を探し出さなければならず、業務上の負担となっていました。

そこで同社は、これらの課題解消に向けワークフローシステムの選定を開始。同社では決裁完了後の稟議書や申請書を複数の従業員に回付してその内容を通知しており、その際に押印が求められる従業員と押印不要の従業員に分かれるなど、独特なルールが採用されています。このような複雑なルールに対応できるシステムを検討した結果、柔軟な設定が可能な「AgileWorks」の採用に至りました。

従業員の抵抗感や混乱を防ぐため当時の承認申請業務をそのまま電子化する方針でシステム導入を進め、運用開始後も活用範囲を拡張していった結果、導入から10年後の2020年には年間15,000件の申請を処理する大規模システムへと成長。

以前は1~2週間を要していた申請が1~2日で承認されるようになるなど、承認申請業務の短期化を達成しました。さらに、過去の稟議書や申請書をスムーズに閲覧することが可能になり、ナレッジマネジメントの観点でも効果を実感しています。

まとめ

今回は、稟議の基礎知識からよくある課題、そして稟議を電子化・効率化する方法について解説しました。

稟議は意思決定に直結する重要な業務ですが、紙ベースで行っている場合には多くの無駄や非効率、ガバナンス・セキュリティ上の懸念が生じてしまいます。

そして、紙ベースの稟議でよくある課題を解消し、意思決定の効率や精度を高める方法のひとつがワークフローシステムの導入です。

現在、紙ベースで稟議を行っている企業や、意思決定にまつわる課題を抱えている企業は、今回ご紹介したワークフローシステム「X-point Cloud」や「AgileWorks」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

承認・決裁業務を大幅改善!

稟議のデジタル化が経営にもたらす6つの効果

稟議のデジタル化が企業経営にどのようなメリットがあるのか解説します。

こんな人におすすめ

・意思決定のスピードを上げたい。

・バックオフィスの効率化を図りたい

・デジタル稟議の事例を見たい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。