回覧とは?回覧文書のルールや書き方、例文をわかりやすく紹介

- 更新 -

情報伝達に用いられる回覧文書ですが、社内でルールが統一されていないために

- 回覧スピードが遅い

- 文書作成に時間がかかってしまう

- 回覧状況を把握できない

といった課題を抱える企業は少なくありません。

そこで今回は、情報伝達をスムーズにするために覚えておきたい回覧文書のルールをご紹介します。回覧文書の書き方の基本や、電子化するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- 回覧文書とは?役割や種類、関連用語をチェック!

- 覚えておきたい回覧文書のルール

- 回覧文書の書き方の基本

- 回覧文書の例文

- 回覧文書のよくある課題

- 回覧文書を電子化するメリット

- 回覧文書の電子化におすすめのワークフローシステム

- ワークフローシステムで回覧文書を電子化した事例

- まとめ

もっと見る

ペーパレス化だけでは不十分!

ドキュメントDX(文書業務のデジタル化)が業務工数を大幅に削減

社内文書のペーパーレス化により業務効率や生産性を向上するためのポイントや役立つソリューションについてご紹介しています。

こんな人におすすめ

・ペーパーレス化したのに業務効率が上がらない。

・社内文書に紐づく業務が負担になっている。

・社内文書の何から電子化していいのか分からない。

が業務工数を大幅に削減.pptx-3.png)

回覧文書とは?役割や種類、関連用語をチェック!

そもそも回覧(読み方:かいらん)とは、書類などの対象物を順々に回して閲覧することを指します。

そして回覧文書とは、通知事項や資料を順に回覧して、社内全体や関係者に伝達するための文書です。

回覧文書を適切に運用することで、口頭での伝達で起こりがちな聞き間違いや認識のズレを防ぎ、関係者への周知を徹底することが可能です。

従来の紙文書による回覧やメールでの回覧のほか、近年ではワークフローシステムを用いて回覧文書を電子化している企業も少なくありません。

主な回覧文書の種類

ひと口に回覧文書といっても、用途や目的によっていくつかの種類が存在します。

主な回覧文書の種類として、以下の文書を挙げることができます。

- 上申書・・・上層部への意見を述べ、検討を求める文書

- 稟議書・・・関係者および会社の総意・決裁を得るための文書

- 議事録・・・会議や打ち合わせの経過や結論を記録した文書

- 通知文・・・決定事項について社内に通知するための文書

- 案内文・・・行事やレクリエーション等を案内する文書

- 依頼文・・・業務に関する依頼を行う文書

etc.

上記はあくまで例であり、このほかにも企業によって独自の回覧文書を運用しているケースもあります。

回覧の同義語・類義語

回覧とよく似た用語に、「回付」や「稟議」があります。

回付(読み方:かいふ)は、文書など順番に関係者へと渡すことを意味し、回覧とほぼ同じ意味で用いられます。たとえば、「回覧文書を次の関係者に回付する」といった使い方をします。

稟議(読み方:りんぎ)とは、組織としての意思決定を行うために、文書を回付して関係者の承認を得る行為を意味します。稟議も回覧の一種であり、文書を回して閲覧するだけでなく承認や決裁というプロセスが加わったものをイメージするとよいでしょう。

覚えておきたい回覧文書のルール

回覧文書を使って情報を正確に、そして迅速に伝達するためには、覚えておくべきいくつかのルールがあります。

次は、回覧文書のルールを確認していきましょう。

回覧文書のルール

- 分かりやすく簡潔に

- 回覧リストを作成

- メールの回覧は返信義務化

- 一人ひとりが速やかに閲覧

- 不在者は飛ばして次の人へ

- 回覧文書の綴じ方

ルール1.分かりやすく簡潔に

社内向けの回覧文書は、分かりやすく簡潔に書くことが大切です。

無駄を省くことで作成時間を短縮することができ、閲覧者が要点を理解しやすくなるため、回覧スピードを速めることにつながります。

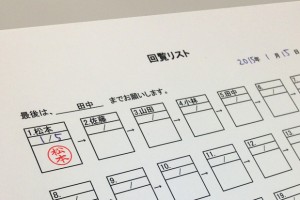

ルール2.回覧リストを作成

「回覧文書がなかなか戻ってこない…」といった状況、あなたの会社でも起こっていませんか?

誰かのところで滞留するケースや、ほかの文書にまぎれて紛失するケース等、結局「回覧文書は見ましたか?」と1人1人に聞いて回ることになりがちです。

回覧文書は出すだけでなく、「戻ってくること・皆が閲覧すること」が重要であり未読管理が必要です。回覧文書をすばやく正確に回覧させるために、回覧先リストを添付しておきましょう。どういう順番で回覧するのか、既読後の確認印の捺印スペース等もあるといいですね。リストには「最後は〇〇までお願いします」の一文を入れておくとよいでしょう。

ルール3.メールの回覧は返信義務化

会社によっては紙ではなくメールで共有を行っている場合もあるでしょう。

- 回覧文書PDFを添付したメール

- メール本文内に直接共有事項を記載

この場合、対象者全員にきちんと届いても確認したかどうかを把握することができません。そのため、回覧リスト代わりの未読管理としてメール返信を義務化しましょう。回覧文書の重要度・緊急度によってはメール返信不要でもよいでしょう。

ルール4.一人ひとりが速やかに閲覧

4つめのルールは、速やかに閲覧して次の人へと回すという基本を一人ひとりが徹底することです。

「忙しいから確認は後回し」と回覧を止めてしまうと、当然ながら情報伝達のスピードは落ちてしまいます。すぐに確認する余裕がない場合は、回覧文書を次の人へと回し、後で必ず閲覧しましょう。

ルール5.不在者は飛ばして次の人へ

外出や出張などで不在の場合、回覧が止まってしまい、次の人が閲覧するまでに無駄な時間が発生してしまいます。

社内文書の回覧をスムーズに進めるためにも、不在者は飛ばして次の人へ回すようにしましょう。

ルール6.回覧文書の綴じ方

回覧文書や添付文書が複数枚にわたる場合はまとめてホッチキスで綴じましょう。そうすることで、回覧の途中で文書が紛失してしまうリスクを防ぐことができます。

A4サイズ・縦用紙・横書きの場合は必ず左上で綴じます。B4サイズ・横用紙の資料を織り込む場合は、そのまま読めるように折って綴じこむようにしましょう。

回覧文書の書き方の基本

回覧文書は社内で統一されたフォーマットを用いることで、作成時間の短縮につながり、必要事項の抜け漏れ防止になります。

しかし、社内でフォーマットが決まっていないため、作り方が分からないというケースもあるのではないでしょうか。

そのような場合は、以下に示す回覧文書の書き方の基本を参考に作成してみましょう。

回覧文書の書き方

- タイトルはできるだけシンプルにする

- 回覧主と回覧対象者を明確にする

- 前文・末文を省き主文から記載

- 敬語表現は必要最小限に留める

- 箇条書きを使って簡潔にまとめる

- 作成日・回答期限を記載

タイトルはできるだけシンプルにする

回覧文書のタイトルは、できるだけシンプルにまとめることが大切です。

不要な文言は省き、主題が端的に伝わるように書きましょう。

回覧主と回覧対象者を明確にする

回覧文書を作成する際には、「誰が誰に宛てた文書なのか」を明確にすることも重要です。

誰に向けた文書なのかを示すために、回覧対象の職制名を宛名として記載しましょう。宛先は個人名ではなく、「関係者各位」や「営業担当各位」といった具合です。

また、回覧文書の末尾には、回覧主の部署と名前を記載します。回覧内容についての問い合わせができるように、内線番号なども併記しておくとよいでしょう。

前文・末文を省き主文から記載

社内用の回覧文書では、前書きや結びの挨拶文など、形式的な前文・末文は不要です。

書類ごとに前文・末文を挿入するとなると時間がかかってしまうだけでなく、主題が伝わりにくくなる恐れもあります。

前文・末文を省いて主文から記載し、最後は「以上」で締めましょう。

敬語表現は必要最小限に留める

回覧文書の文体は、敬体(です、ます調)を使用しましょう。

ただし、社外向けの文書ではないため敬語表現は必要最小限に留めることが大切です。

必要以上に敬語表現を使用することで文章が冗長になり、かえって内容が伝わりにくくなるので注意しましょう。

箇条書きを使って簡潔にまとめる

回覧文書の内容を分かりやすくするために、必要に応じて箇条書きを活用しましょう。

文章だけで構成された社内文書は冗長になってしまうことがありますが、箇条書きを使うことで要点を端的に伝えることができます。

作成日・回答期限を記載

いつ発信した情報かを確認できるように、回覧文書の作成日を記載してきましょう。また、文書の内容によっては、回答期日も明記しておく必要があります。

作成日や期日などの記載方法は、社内のルールに従い西暦もしくは和暦(元号)で統一しましょう。

回覧文書の例文

次は、社内回覧を依頼する際の参考となるよう、回覧文書の例文を紹介します。

ここでは、社内研修に関する回覧文書を例に内容を見てみましょう。

令和〇年〇月〇日

社員各位

〇〇部 山田太郎

○○研修のお知らせ

下記の通り、〇〇研修を実施いたします。

本件に関係する社員は、出席をお願いいたします。

記

1.日時

令和〇年〇月〇日 〇時~〇時

2.場所

本社〇階 第一会議室

3.内容

〇〇について

4.対象者

〇〇の業務に携わるもの

5.備考

出席できない場合は、下記までお問い合わせください。

〇〇部 担当:山田太郎

以上

回覧文書のよくある課題

ここまでは、主に紙ベースの回覧文書のルールや書き方のポイントをご紹介してきました。

しかし、回覧文書を紙媒体で運用している場合、以下のような課題を抱えてしまうケースが少なくありません。

- 文書作成の手間が大きい

- コストがかかる

- 回覧が停滞しやすい

- 回覧状況がわかりにくい

- セキュリティ面のリスク

- テレワークを導入できない

文書作成の手間が大きい

紙の回覧文書でよくある悩みが、文書を作成する手間が大きいという課題です。

回覧文書を作成するたびに、一から文章を考えたり、必要な情報の抜け漏れや誤字脱字をチェックするのは大きな手間となってしまいます。

回覧文書は情報伝達の手段であり、それ自体が会社にとって利益を生む業務ではありません。

そのため、回覧文書の作成に多くの工数を掛けている場合、組織全体の生産性が下がる要因となってしまいます。

コストがかかる

文書の回覧を行う機会が多いと、そのぶんコストも増大化してしまいます。

コピー用紙代やインク代といった印刷コストはもちろんですが、回覧文書の内容によっては一定期間保存しておかなければならないケースもあるため、保管のための設備・備品コストも発生します。

また、複数拠点を展開している企業の場合、拠点をまたぐ回覧のために郵便や社内便を利用するケースも考えられます。

1件1件は小さなコストであっても、中長期的に見ると無視できないコストになり得るでしょう。

回覧が停滞しやすい

回覧が停滞しやすいという点も、紙ベースの回覧文書のよくある課題と言えます。

紙ベースの回覧文書はオフィスにいなければ確認することができないため、回覧対象者が外出やテレワークなどでオフィスにいない場合、回覧が停滞してしまいます。

また、拠点間での回覧の場合、文書を郵送する必要があるため、さらに多くの時間を要してしまうでしょう。

回覧状況がわかりにくい

回覧状況がわかりにくいという点も、紙の回覧文書のデメリットと言えます。

「どこまで回覧されているのかわからない」という状況に陥りやすく、そのような状況では回覧を催促することもできないため、回覧のさらなる停滞を招いてしまう恐れもあります。

セキュリティ面のリスク

紙ベースの回覧文書は、セキュリティ面のリスクが付きまといます。

回覧文書によっては、関係者以外の閲覧を制限すべき情報や、社外秘の情報が含まれるケースもあるでしょう。

しかし、紙媒体の文書は回覧途中で第三者によって盗み見されたり、社外へと持ち出されてしまうリスクがあります。

また、回覧の途中で紛失したり、内容を改ざんされてしまうリスクも否定できないでしょう。

テレワークを導入できない

紙媒体の回覧文書が、テレワーク導入の妨げとなってしまうケースもあります。

先述の通り、紙ベースの運用では、オフィスにいなければ回覧文書を確認することができません。

そのため、テレワークを導入できなかったり、書面を確認するためだけに出社せざるを得ない状況が発生してしまいがちです。

回覧文書を電子化するメリット

紙ベースの回覧文書には多くの課題が存在することを説明してきました。

そして、先述したような回覧文書の課題を解消するため、ワークフローシステムを活用して回覧文書を電子化(デジタル化)する企業が増えてきています。

回覧文書を電子化することは、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。

回覧文書を電子化するメリット

- 効率的に文書を作成可能

- 回覧スピードの向上

- 回覧状況の把握が容易

- ペーパーレスによるコスト削減

- 文書の検索が容易

- 内部統制の強化

- 生産性の向上

- テレワークの促進

- DX推進基盤の構築

効率的に文書を作成可能

ワークフローシステムを利用することで、回覧文書を効率的に作成することが可能です。

たとえば、入力補助機能が備わっているワークフローシステムであれば、誤入力や記入漏れを防ぎつつスピーディに回覧文書を作成することができます。

また、過去に作成した回覧文書の一部を再利用することで、一から作成する手間を省くことも可能です。

回覧スピードの向上

紙の回覧文書では、社員から社員へと手渡しで回覧していくため、時間がかかってしまいます。回覧文書を電子化することで時間や場所の制限がなくなるため、外回りや出張中などの出先でも回覧文書を確認することが可能です。

手渡しによる時間のロスや、不在による滞留がなくなるため、回覧スピードの向上が期待できるでしょう。

回覧状況の把握が容易

紙の回覧文書においては、回覧状況を把握するためには文書が誰の手元にあるのかを探す必要があります。

一方で、電子化された回覧文書であれば、回覧状況を一覧で確認することができ、回覧の抜け漏れを防ぐことができます。また、文書の閲覧が滞留している場合には、督促を通知することも可能です。

文書の検索が容易

検索が容易である点も、回覧文書を電子化するメリットと言えます。紙ベースの場合、過去の回覧文書を探すのが大きな手間であり、場合によっては既に処分あるいは紛失しているケースも考えられるでしょう。

電子化された回覧文書であれば、過去の回覧文書もデータとして蓄積されるため、容易に検索することが可能です。

内部統制の強化

回覧文書の電子化は、内部統制の強化にもつながります。

ワークフローシステムには、事前に設定したルールに基づき自動で承認ルートを判別する機能があり、稟議書などの回覧文書が然るべき承認を経ることなく決裁されてしまうリスクを防ぐことができます

また、閲覧権限の個別設定や証跡管理機能によって第三者による盗み見や改ざんなどの不正を防止することができ、強固な内部統制を構築することができるでしょう。

ペーパーレスによるコスト削減

紙の回覧文書では、印刷コストのほかにも保管・廃棄のコストが発生します。

また、拠点をまたぐ回覧の場合には、郵送代や封筒代などのコストも発生します。

回覧文書を電子化することでペーパーレスが促進され、印刷や保管・廃棄、郵送などのコスト削減につながります。

生産性の向上

回覧文書を電子化することで、生産性向上も期待できます。

回覧文書の電子化により文書の作成時間や回覧待ちなどの無駄が削減され、本来注力するべき業務に十分な時間を割くことができるでしょう。

テレワークの促進

回覧文書の電子化により、テレワーク導入を促進しやすいというメリットもあります。

電子化された文書であればPCなどのデバイス上で回覧を行うことができ、オフィスにいなくても業務を進めることが可能です。

DX推進基盤の構築

DX推進の基盤づくりとしても、回覧文書の電子化は有効です。

書面の情報はそのままではITシステム・ツールと連携することができません。

一方、電子文書であれば情報をテキストデータとして扱うことができるため、ITシステム・ツールと連携したり、データを集計して分析・可視化することもできるでしょう。

回覧文書の電子化におすすめワークフローシステム

回覧文書の電子化には多くのメリットがあることをお伝えしましたが、具体的にどの製品を導入するべきか迷ってしまう方もいらっしゃることでしょう。

そのような場合におすすめしたいのが、累計4,500社超の導入実績を誇るワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」です。

【国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム】

>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

【システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム】

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

どちらも、紙の帳票イメージを再現できる帳票設計ツールを搭載しており、直感的な操作で簡単に帳票を作成することが可能です。また、回覧・承認ルートもノンプログラミングで設定でき、複雑な回覧・承認ルートにも柔軟に対応することができます。

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からの申請・承認にも対応しているので、紙ベースの回覧でよくある時間と場所の制約も解消することができるでしょう。さらに、外部システム・ツールとの連携により、電子化・効率化の範囲を拡張していくことも可能です。

これらの特徴により、紙文書の回覧はもちろん、社内で行われるあらゆる手続きのデジタル化を実現することができます。

X-pointを導入して回覧文書の電子化に成功した事例

最後に、X-pointで回覧文書の電子化に成功した事例をご紹介します。

膨大な経費を費やしていた社内便を1/4まで削減(株式会社グリーンズ)

三重県を中心に全国でホテル・レストラン事業を展開する株式会社グリーンズは、「X-point」を導入して経費削減や意思決定の迅速化を実現しました。

従来、申請業務を紙帳票で運用していた同社。ビジネスホテルを中心とするオリジナルブランドの運営と、グローバルブランドのフランチャイズ運営という2つの事業でそれぞれ承認経路や申請書が異なるために、紙帳票の増大を招いていました。

紙の帳票を回付・承認・保管するのに多くのコストを費やしており、週3回運用していた社内便のコストも負担となっていました。また、社内便による回覧は意思決定の遅れも招いており、経営に直結する課題に。

当時利用していたイントラネットのワークフロー機能は簡易的なものであり、複雑な承認経路を再現することが難しかったことから、ワークフローシステムの導入を決断しました。

製品選定にあたっては、異なる2事業の複雑な承認経路にも対応できる点を評価し、「X-point」の導入を決定。まずは10種類の帳票から電子化し、運用開始後も徐々に電子化の範囲を拡張していきました。

その結果、同社の紙帳票は急速に削減され、週3回運用していた社内便を月3回まで縮小することに成功。遠隔拠点からの申請・回覧についても即日承認が可能になるなど、意思決定の迅速化にも効果を発揮しています。

紙の帳票に起因する意思決定の遅れを解消(ニシハラ理工株式会社)

半導体や電子部品のめっき加工事業を手がけるニシハラ理工株式会社は、「X-point」の導入により紙帳票のペーパーレス化を実現し、意思決定の迅速化とアナログ業務の削減を達成しました。

「X-point」の導入以前、同社はすべての申請業務に紙の帳票を用いており、社内では膨大な書類が行き交っていました。これらの大量の書類を回付・承認・回収・保管する負担は大きく、とくに社内便を用いた遠隔拠点からの申請は承認まで2週間以上を要するなど、意思決定を遅らせる要因となっていました。

「回覧の時差」が拠点間のコミュニケーションを阻害していると判断した同社は、申請業務のペーパーレス化を決定。製品選定においては、専任の情シス部門を有さない同社でも運用可能な「保守性の高さ」や、複雑な承認ルートにも対応できる「柔軟性」を評価し、「X-point」の導入を決めました。

導入から10年以上が経過した現在、同社では150種類以上の申請書を「X-point」上で運用しており、パート従業員も含むほぼすべての社員が「X-point」を利用しています。

従来の課題であった意思決定の遅れは大幅に解消され、承認まで2週間以上を要していた遠隔拠点からの申請についても即日決裁が可能となりました。

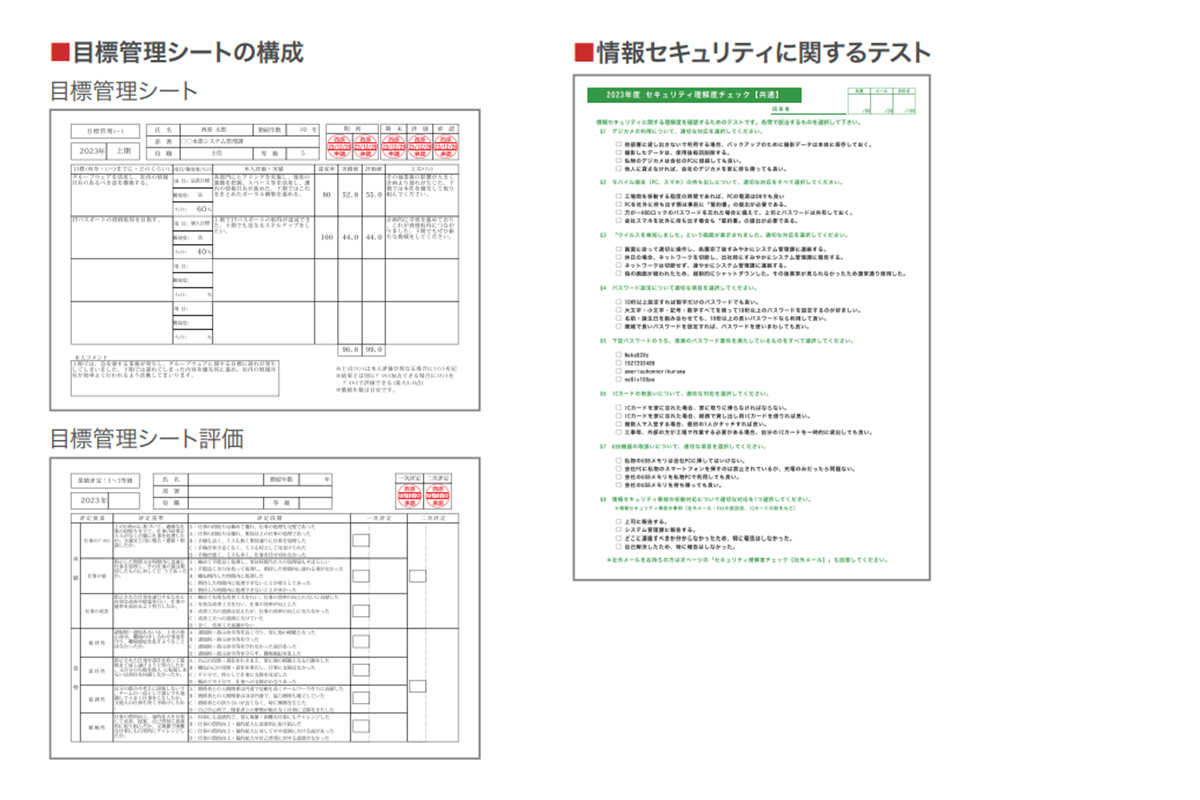

また同社では、申請業務にとどまらず紙書類で行っていた目標管理シートの運用や、年一回実施する情報セキュリティテストも「X-point」に移行するなど、アナログ業務の削減および業務効率化に大きな成果を得ています。

ノーコード運用でアナログ文化の脱出に貢献(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)

政府全額出資の特殊会社であり、全国5ヶ所でPCB廃棄物処理および中間貯蔵事業を手がける中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、 AgileWorksの導入により60種類以上の申請書を電子化し、決裁時間の短縮、デジタル文化への移行に成功しました。

AgileWorks導入前は、紙の申請書で稟議や経費精算、購買業務などの各種申請を運用していました。 この運用だと承認時には押印で決裁を受けなければならず、出張などで不在の際には承認が滞ることが度々あったうえに、 承認者でなくてもその内容に関連する役職者等に書類を回覧する習慣があったため、 ほとんどの申請書が承認までに1週間ほどを要していました。

そこで、「紙の申請書のデザインを再現できる」、「申請書の閲覧を効率化できる」機能があるワークフローシステムとして AgileWorksを導入。まずは4種類の書類を電子化するところからスタートし、 現在は60種類以上の電子化に成功。運用開始から約3年間で累積の申請数は約45,000件に達しています。

ノーコードでフォームや承認ルートの設定ができるため、簡単に運用することができるほか、 充実した機能や操作性の高さで、社員が当たり前のように利用するシステムとなり、 根強かったアナログな組織文化を変革するきっかけを作ることができました。

帳票・回付ルール作成などのシステム運用を内製化(医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院)

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院は、「AgileWorks」を導入して事務・管理業務を中心に各種帳票のペーパーレス化を実現しました。

同院ではかねてより電子カルテや医療系システムの導入によりデジタル化を進めていた一方で、事務・管理業務においては紙帳票が多様されており、回覧や転記作業に多大な労力が費やされていました。

一部の申請についてはグループウェアのワークフロー機能でペーパーレス化していたものの、メンテナンスに専用プログラムでの記述が必要など運用が複雑で、帳票やデータ出力の新規作成・改修の際には外部ベンダーへの依頼が必要な点も課題視されていました。

そこで同院は、ワークフローシステムの導入を決断し、製品選定を開始。同院の利用形態にあった「同時接続ライセンス」であり、なおかつ厳格なセキュリティを担保できる「オンプレミス型」であることが決め手となり、「AgileWorks」の導入に至りました。

約8か月間にわたる導入プロジェクトを経て、同院は「AgileWorks」の運用をスタート。既存グループウェアで運用していた11業務の申請書はすべて移行され、さらに現在では約50業務の申請書を「AgileWorks」で運用しています。

たとえば病院内設備の修理や廃棄といった作業依頼においては、作業全体のリードタイムが約20%短縮され、進捗も可視化されました。また、直感的なUIにより、専門的な知識がなくても帳票や回付ルールの作成・回収を行うことが可能に。これにより、外部に委託していた作業の内製化にもつながっています。

まとめ

今回は、覚えておきたい回覧文書のルールと書き方の基本、そして電子化することのメリットについてご紹介しました。

社内には回覧文書だけでなく、稟議・勤怠申請・他部署への業務依頼など数多くの社内文書が存在します。

それらを電子化することで、ペーパーレスや脱ハンコが促進され、業務効率の改善が見込めるでしょう。

今回ご紹介した情報も参考に、回覧文書をはじめとした紙の業務の電子化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

ペーパレス化だけでは不十分!

ドキュメントDX(文書業務のデジタル化)が業務工数を大幅に削減

社内文書のペーパーレス化により業務効率や生産性を向上するためのポイントや役立つソリューションについてご紹介しています。

こんな人におすすめ

・ペーパーレス化したのに業務効率が上がらない。

・社内文書に紐づく業務が負担になっている。

・社内文書の何から電子化していいのか分からない。

が業務工数を大幅に削減.pptx-3.png)

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。