ヒヤリハットとは?意味や事例、報告書の書き方まで徹底解説!

- 更新 -

「危うく大事な書類をシュレッダーにかけそうになった」 「うっかり会社のノートPCを電車の網棚に忘れそうになった」 「メールの一斉送信の際に、BCCに顧客のメールアドレスを入力すべきところ、誤ってCC に入力して送信しそうになった」 といった経験はありませんか? どれも誰にでも起こりそうなことですよね。

しかし、結果として事故には至らなかったものの、実際に事故が発生してしまうと、個人情報の漏洩や顧客との信頼関係の破綻といった、深刻な事態につながりかねません。

そこで、このような最悪のシナリオを未然に防ぐためにも、「ヒヤリハット」の概念についてご紹介したいと思います。

また、 「ヒヤリハットってよく聞くけれど、じつは意味がよく分からない……」 「ヒヤリハット報告書の作成を指示されたけど、何を書けばよいか分からない……」 という方に向けて、ヒヤリハットの基本や報告書の書き方、さらにはヒヤリハット報告を社内に定着させるためのポイントまで分かりやすく解説いたします。

組織のリスクマネジメントを強化したい方や、ヒヤリハット報告を定着させて有効活用したい企業担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

担当者必見!

ワークフローシステムで実現するVUCA時代のリスク対応

VUCAと呼ばれる将来予測が困難な時代における、リスク対応についてご紹介します。

こんな人におすすめ

・従来と昨今のリスク対応の違いについて知りたい。

・組織の意思決定のスピードを上げたい。

・変化に強い組織体制を構築したい。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

もっと見る

ヒヤリハットの基礎知識

まず、ヒヤリハットの語源や意味、そしてヒヤリハットの重要性を理解する上で欠かせない「ハインリッヒの法則」について解説していきます。

ヒヤリハットとは?

ヒヤリハットとは、重大な災害や事故に直結する一歩手前の出来事のことを指します。

思いがけない出来事に「ヒヤリ」としたり、事故寸前のミスに「ハッ」としたりすることが名前の由来です。

ヒヤリハットは、事故や災害につながる要因を特定し対策する貴重な機会であり、リスクマネジメントの観点から多くの企業で重要視されています。

しかし、なぜヒヤリハットがリスクマネジメントにつながるのか、いまいちイメージしづらいという方もいらっしゃるかもしれません。

ヒヤリハットの重要性は、「ハインリッヒの法則」を知ることで理解を深めることができます。

リスクマネジメントについて詳しく知る

ヒヤリハットの重要性を裏付ける「ハインリッヒの法則」

「ハインリッヒの法則」とは、アメリカの損害保険会社に勤めていたハインリッヒが、5000件以上の事故の調査を経て提唱した労働災害における経験則で、「1:29:300の法則」とも呼ばれます。

現在、ハインリッヒの法則は「事故・災害防止のためのバイブル」として世界中に広まっており、日本国内においても官公庁や企業、医療機関などさまざまな分野で活用されています。

その内容は、 「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり、さらにその背後には300件の異常が存在する」 というもので、この300件の異常こそが「ヒヤリハット」です。

つまりハインリッヒの法則は、ヒヤリハットは単なる「軽微な異常」ではなく、その数が多くなれば重大事故につながるリスクが高くなることを示唆していると言えるでしょう。

このことから、ヒヤリハットを「事故にならなくて一安心」で終わらせず、その経験を活かしてヒヤリハットの再発防止に努めることが、軽微な事故、ひいては重大事故を未然に防ぐために重要であることが分かります。

よくあるヒヤリハット事例

ヒヤリハットは製造業や建設業、介護業などでは一般的に使われている用語ですが、じつは業種業界を問わずさまざまな場面でヒヤリハットが発生しています。

例として、よくある5つのヒヤリハット事例をご紹介します。

さまざまな場面のヒヤリハット事例

- オフィスにおけるヒヤリハット事例

複数の顧客に同一内容のメールを送る際に、BCCに顧客のメールアドレスを入力すべきところ、誤ってCC に入力して送信しそうに……。

顧客情報の流出につながりかねないヒヤリハットです。 - 建設現場におけるヒヤリハット事例

建設現場の足場がぐらつき、工具を持ったまま足場から転落しそうに……。

当事者だけでなく、周りの従業員や通行人にも被害が及びかねないヒヤリハットです。 - 製造現場におけるヒヤリハット事例

マニュアルを無視して作業してしまい、金属加工の機械に衣服が巻き込まれそうに……。

機械の故障や重大な怪我につながりかねないヒヤリハットです。 - 介護現場におけるヒヤリハット事例

移動介助を行ったスタッフが車いすの停止位置でブレーキの確認を忘れ、要介護者が転倒してしまいそうに……。

要介護者の怪我につながりかねないヒヤリハットです。 - 交通関連のヒヤリハット事例

運転中、注意が散漫でわき見運転をしてしまい、前方の車に追突しそうに……。

人命にも関わる重大な事故につながりかねないヒヤリハットです。

上記に挙げたヒヤリハット事例はほんの一部であり、実際にはさまざまな場面でさらに多くのヒヤリハットが発生しています。

また、ほとんどのヒヤリハットは当事者の不注意やマニュアル違反、準備不足などが主な原因であり、業務に慣れていない人から経験豊富なベテランまで、誰にでも起こり得ることを忘れてはいけません。

事故防止にはヒヤリハット報告が不可欠

先述の通り、重大事故を未然に防ぐためには、ヒヤリハットを収集・分析して、適切な対策を取る必要があります。そのためにも欠かせないのが「ヒヤリハット報告」です。

次は、ヒヤリハット報告書の役割やサンプルフォーマット、書き方の基本について確認していきましょう。

報告に用いられる「ヒヤリハット報告書」

一般的に、ヒヤリハットの報告には「ヒヤリハット報告書」が用いられます。

ヒヤリハット報告書は、ヒヤリハットに遭遇した当事者が、その状況や原因、対策などを記載して共有するための文書です。

ヒヤリハット報告書を活用することで、発生時の状況や原因を客観的に伝えることが可能です。また、文書として残るため口頭での報告よりも共有しやすく、ヒヤリハットの再発および重大事故を防止するための分析も行いやすくなります。

なお、現在の日本にはヒヤリハット報告に関する法律はなく、ヒヤリハット報告書の提出などは義務付けられていません。

しかし、重大事故を防ぐためには、企業は自発的にヒヤリハット報告に取り組み、集めた事例から適切な対策を取ることが必要になります。

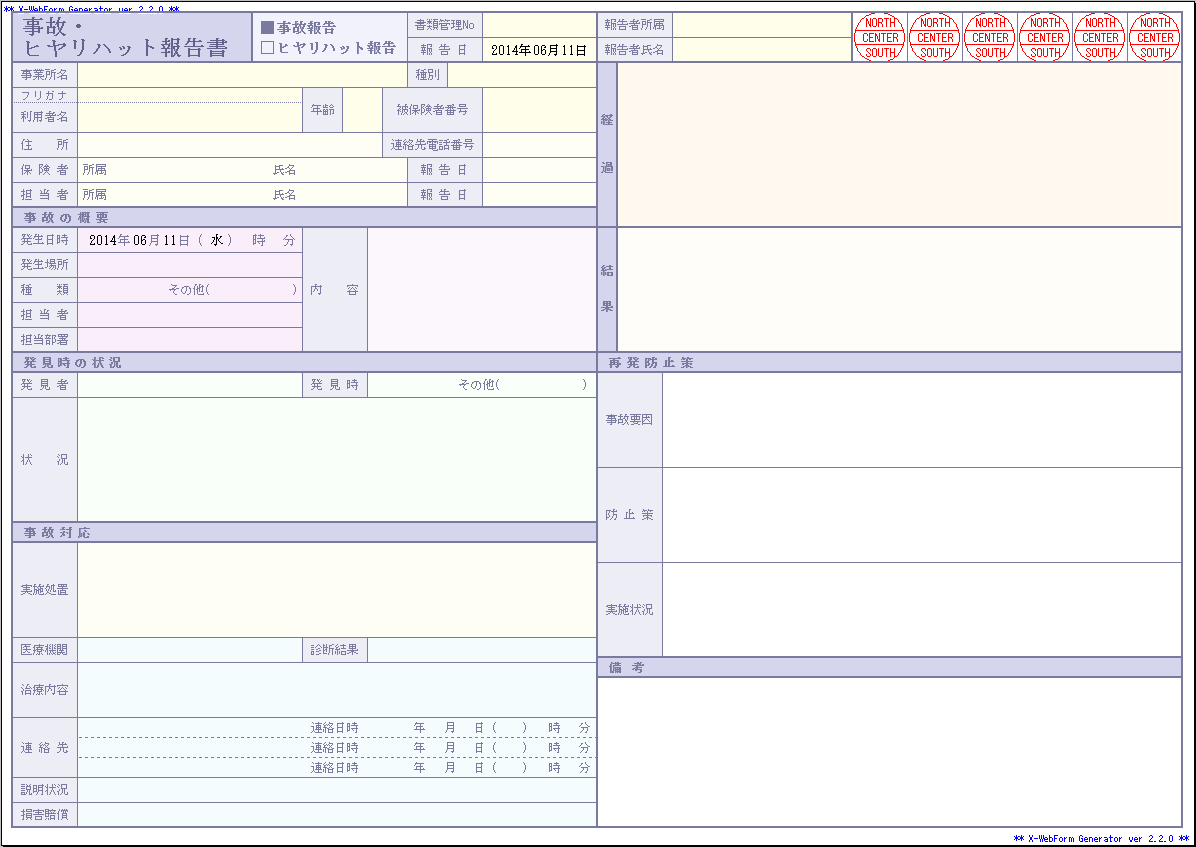

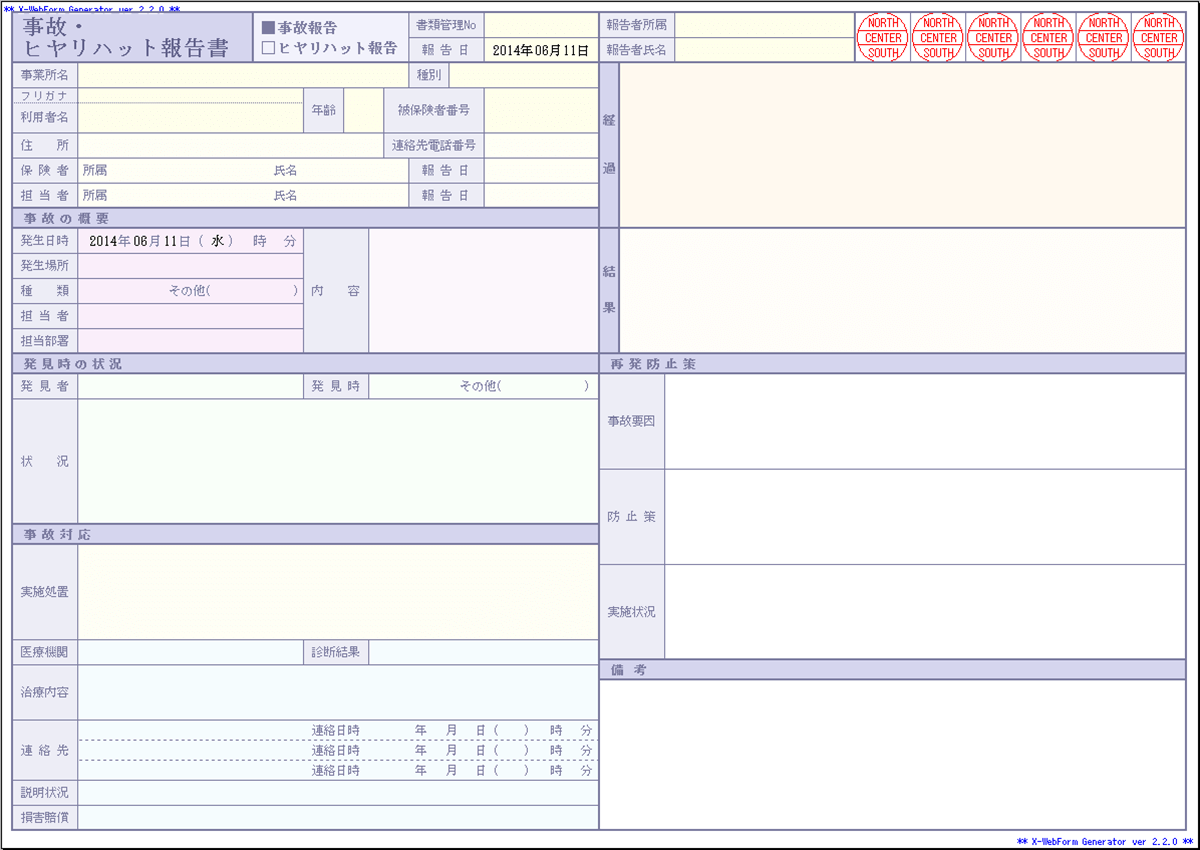

ヒヤリハット報告書のフォーマット例と基本項目

ヒヤリハット報告書のフォーマットは組織によってさまざまですが、必要事項が簡潔に伝わるシンプルなフォーマットが理想です。

例として、介護現場で使用されている汎用的なヒヤリハット報告書を見てみましょう。

上記サンプルのように、ヒヤリハット報告書には以下のような記入項目が設けられているのが一般的です。

ヒヤリハット報告書の基本項目

- 当事者の基本情報・・・記入者の名前や所属部署など基本情報

- ヒヤリハットの状況・・・発生日時や場所、経緯などの状況

- 想定される事故・・・どのような事故につながっていた可能性があるのか

- 発生原因・・・ヒヤリハットが発生した原因

- 再発防止策・・・再発防止に向けた対策や計画など

ヒヤリハット報告書の書き方のポイント

次に、ヒヤリハット報告書を書くときに意識したいポイントとして、以下の6つをご紹介します。

ヒヤリハット報告書作成時のポイント

- 5W1Hで情報を整理

- 客観的な事実に基づいた情報

- 直接的・間接的な原因を考察する

- 対策・改善策は具体的に提示

- 専門用語はできるだけ避ける

- 発生後は速やかに報告書を作成

5W1Hで情報を整理

1つめのポイントは、5W1Hを意識して情報を整理することです。

- When: いつ(時間)

- Where: どこで(場所)

- Who: 誰が(当事者)

- What: 何をしたか(行動)

- Why: なぜ起きたのか(原因)

- How: どのように対応するか(対策)

5W1Hを用いることで、必要な情報を抜け漏れなく簡潔に整理することができます。

読み手の理解を助けることにもつながるので、ヒヤリハット報告書作成の際は5W1Hを意識して記入しましょう。

客観的な事実に基づいた情報

ヒヤリハット報告書は、客観的な事実に基づいた情報を記入することが大切です。

責任追及のための文書ではないため、私情や主観的な解釈は避け、発生時の状況について「見たまま」「聞いたまま」の事実のみを記載するようにしましょう。

もちろん、発生時の状況を細かな部分まで正確に覚えていない場合もあるでしょう。その場合は、曖昧な記憶で記入するのではなく、覚えている範囲で事実を正確に記入します。

直接的・間接的な原因を考察する

ヒヤリハット報告書を再発防止に役立てるには、ヒヤリハットが発生した原因を特定することが大切です。

たとえば、 人・・・本人の不注意など 方法・・・作業の手順など 設備・環境・・・機械の不具合など のように、直接的な原因だけでなく間接的な原因についても考察し、報告書に記入しましょう。

対策・改善策は具体的に提示

ヒヤリハット報告書には、再発防止のための対策・改善策も必要です。

たとえば、作業手順にミスがあったのであれば、正しい手順書の作成や周知が必要になるでしょう。

ヒヤリハットの発生原因に対して、どのように対処するべきだったのか、今後必要な対策や改善策などを具体的に記入しましょう。

起こりえた最悪のケースを想定

ヒヤリハット報告書には、起こりえた事故・災害についても記入しましょう。

「大きな事故につながらなくて良かった」と安心するのではなく、起こりえた最悪のケースを想定することで、再発防止への意識を高めることができます。

専門用語はできるだけ避ける

ヒヤリハット報告書は、従業員や管理者だけでなく、場合によっては組織外の人物が見ることも考えられます。

そのため、誰が読んでも分かりやすいように、専門用語や略語はできるだけ使わないように注意しましょう。

発生後は速やかに報告書を作成

ヒヤリハットが発生したときの詳しい状況は、時間が経つにつれて忘れてしまうものです。

曖昧な記載内容では適切なヒヤリハット対策に活用することができないので、記憶が正確なうちに報告書の記入を済ませるよう心掛けましょう。

すぐに報告書を作成できない場合には、簡単なメモを残しておくことをおすすめします。

ヒヤリハット報告を定着させるポイント

ヒヤリハットを収集・分析するには、ヒヤリハット報告を社内ルールとして定着させる必要があります。

しかし、以下のような理由から、ヒヤリハット報告がなかなか社内に定着しないケースがあります。

ヒヤリハットが報告が定着しない主な理由

- 当事者が「報告するまでもない」と自分勝手に判断してしまうケース

- 報告することで叱られてしまうのではないかと不安を抱いているケース

- 報告書の作成が面倒で後回しになってしまうケース

上記のような問題を解消し、ヒヤリハット報告をスムーズに定着させるためのポイントを見ていきましょう。

ヒヤリハット報告にインセンティブを設ける

即効性の高い施策として、ヒヤリハット報告にインセンティブを設ける方法があります。

たとえば、ヒヤリハット報告の回数に応じて報奨金を付与したり、人事考課の際にプラス評価を与えたりといった制度です。

これらの施策は従業員のモチベーションアップにつながりやすく、ヒヤリハット報告が社内に定着するきっかけとなるでしょう。

上司が率先してヒヤリハット報告をする

ヒヤリハットを社内に定着させるには、上司が率先してヒヤリハット報告を行うことも重要です。

上司が積極的にヒヤリハット報告を行うことで、従業員は「自分より上の立場の人でもヒヤリハットに遭遇し報告をしている」ということを認識し、報告に対する心理的ハードルを下げることができます。

誰でも簡単に扱える報告書フォーマットを用意する

ヒヤリハット報告すること自体に抵抗はなくても、報告書の作成が面倒で消極的になってしまうケースも考えられます。

そのようなケースを防ぐためにも、誰でも簡単に扱える報告書フォーマットを用意することが大切です。

たとえば、記入項目を細分化することで、どこに何を記入するべきかを把握しやすくなります。また、記述式ではなく選択式にすることで、記入の手間を軽減することができるでしょう。

ワークフローシステムでヒヤリハット報告を効率化!

紙のヒヤリハット申請書を使用している場合、以下のような問題点によって社内での定着や活用を妨げてしまうことがあります。

紙のヒヤリハット報告書の問題点

- 報告書作成の負担が大きく社内に定着しない

- 集計や分析に手間がかかり、データ活用につながらない

- 社内で共有しづらく、ヒヤリハットの重要性が浸透しにくい

- 管理が大変で紛失・劣化リスクもある

ワークフローシステムを導入してヒヤリハット報告書をデータ化することで、上記のような問題を解消できるほか、大幅な業務効率化にもつながります。

次は、ワークフローシステム導入によるヒヤリハット報告書のデータ化にはどのようなメリットがあるのかを具体的にご紹介していきます。

/

サクッと学ぼう!

『1分でわかるワークフローシステム』

無料ダウンロードはこちら

\

報告書作成の負担を軽減

印刷した報告書に記入する場合、情報の抜け漏れや記入ミスなどが発生しやすくなります。また、Excelなどの表計算ソフトでフォーマットを用意している場合も、結局は印刷して提出しなければならないため、作成者の手間となってしまいます。

ワークフローシステムであれば、システム上で作成から提出までを完結させることができるほか、入力項目の自動チェック機能で情報の抜け漏れなどを防ぐことも可能です。

また、ノートPCやスマートフォン、タブレット端末などから報告書を作成・提出できるため、ヒヤリハットに直面した際は速やかに報告書の作成を開始できます。

報告書の集計・分析・共有を簡単に行える

紙ベースでヒヤリハット報告書を運用している場合、過去の事例を集計するのが大きな手間となってしまいます。そのため、報告書を集めたものの共有・分析を行えず、対策に活かせていないケースが少なくありません。

ワークフローシステムでヒヤリハット報告書を電子化していれば、過去の報告書を速やかに検索・データ出力することができるため、集計や分析を効率的に行うことができます。

また、閲覧権限を個別に設定したり、督促通知によって未読管理も行えるため、社内共有もスムーズになるでしょう。

管理が容易で紛失・劣化も防止

ヒヤリハット報告書に限らず、紙ベースで各種文書を運用していると、紛失や劣化などのリスクがつきまといます。また、文書の量が多くなるにつれて、管理の手間やコストも大きくなってしまうでしょう。

ワークフローシステムで電子化された報告書は、システム上でデータとしてシステム上に保存されます。そのため、文書の紛失や劣化を防ぐことができ、管理の手間も軽減することができます。

まとめ

今回は、ヒヤリハットの基礎知識や報告書の書き方、ヒヤリハット報告を社内に定着させるためのポイントなどをご紹介しました。

ヒヤリハットは業種業界を問わずあらゆる場面で起こり得るものであり、しっかりと収集・分析を行い再発防止に努めることが大切です。

リスクマネジメントの強化に課題を感じている企業や、ヒヤリハット報告の定着に取り組んでいる企業は、今回ご紹介した情報も参考にワークフローシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

担当者必見!

ワークフローシステムで実現するVUCA時代のリスク対応

VUCAと呼ばれる将来予測が困難な時代における、リスク対応についてご紹介します。

こんな人におすすめ

・従来と昨今のリスク対応の違いについて知りたい。

・組織の意思決定のスピードを上げたい。

・変化に強い組織体制を構築したい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。