DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?デジタル化との違いや重要性、事例まで徹底解説

- 更新 -

近年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

しかし、 「そもそもDXとは何か?」 「なぜDXに取り組む必要があるのか?」 「IT化やデジタル化とどう違うのか?」 といった疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらの記事では、DXの基礎知識や重要性、DXに取り組むうえで覚えておきたい課題について解説します。

DXに向けた取り組みの事例についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

- 企業がDXに取り組むべき理由

- DX推進時の課題とは?

- 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは?

- 国内企業におけるDX推進の現状

- DX推進に向けた取り組みの事例

- DXを推進するIT人材とは?

- DX実現のための主なデジタル技術

- まとめ

もっと見る

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

まずは、DX(デジタルトランスフォーメーション)とはどういったものか、基本的な知識をご紹介します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義

DX(デジタルトランスフォーメーション/Digital Transformation)とは、端的に説明すると「デジタル技術による(生活やビジネスの)変革」と言えます。

ただし、語られる文脈によってその意味合いが異なるため、広義のDXと狭義のDXがあることを理解しておく必要があります。

- 広義のDX(社会的文脈のDX)

- 狭義のDX(ビジネスにおけるDX)

広義のDX(社会的文脈のDX)

まずは、広義のDXについて見ていきましょう。

デジタルトランスフォーメーションという概念をいち早く提唱したスウェーデン・ウメオ大学教授エリック・ストルターマン(Erik Stolterman)氏は、DXについて以下のように定義しています。

ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる

参照:Information Technology and The Good Life(2004,Erik Stolterman Umea University,Sweden)

デジタル技術の浸透が、ビジネスに留まらず社会全体(人々の生活)に影響を与えるものと捉えることができ、後述する狭義のDX(ビジネスにおけるDX)よりも広い意味を含みます。

狭義のDX(ビジネスにおけるDX)

社会的文脈で語られる広義のDXとは別に、ビジネスシーンに限定した意味合いで使われるケースもあります。

たとえば、スイスのビジネススクールIMD教授マイケル・ウェイド(Michael Wade)氏らは、著書『DX実行戦略』でDXを以下のように定義しています。

デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること

参照:DX実行戦略(2019,Michael Wade他)

また、2018年に経済産業省が公表した「DX推進ガイドライン(Ver. 1.0)」では、DXについて以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

参照:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドラインVer. 1.0(2018,経済産業省)

これらはビジネスに限定したDXの定義であり、ストルターマン氏が提唱した広義のDXとは異なることが分かります。

なぜDXと略されるの?

なぜ「デジタルトランスフォーメーション」が「DX」と略されるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。たしかに、「Digital Transformation」の頭文字を取るのであれば「DT」となるのが自然だと思われます。

トランスフォーメーション(Transformation)の「トランス(Trans)」には「交差する」という意味合いがあり、英語圏ではしばしば交差を1文字で表す「X」が用いられます。

また、仮に「DT」と略してしまうと、プログラミング用語の「dtタグ(definition team)」と混同してしまう可能性があります。

こうした理由から、デジタルトランスフォーメーションは「DX」と略されており、官公庁やマスメディア、企業などでも「DX」という表記が多く使われています。

デジタイゼーションやデジタライゼーションとの違いは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)と混同されやすい言葉に「デジタイゼーション(Digitization)」や「デジタライゼーション(Digitalization)」があります。

デジタイゼーションとは?

デジタイゼーションとは、「既存のビジネスプロセスにデジタル技術を取り入れ、業務の効率化を図ること」を指します。

いわゆる「デジタル化」がこれにあたります。

たとえば、デジタイゼーションの取り組みとして以下のようなものがあります。

デジタイゼーションの例

- ワークフローシステムで各種文書や申請手続きを電子化

- RPAツールで人間が行っていた業務を自動化

- CRMシステムで顧客情報をデータで管理

デジタライゼーションとは?

デジタライゼーションとは、「デジタル技術を活用してビジネスプロセス自体を変革し、新たなビジネスモデルを生み出すこと」を指します。

デジタライゼーションの例として、以下を挙げることができます。

デジタライゼーションの例

- 自動車の販売から、カーシェアリングサービスへと転換

- ビデオやDVDのレンタルから、オンデマンド型の動画配信サービスへと転換

- デジタル稟議で決裁を効率化しスピード経営を実現

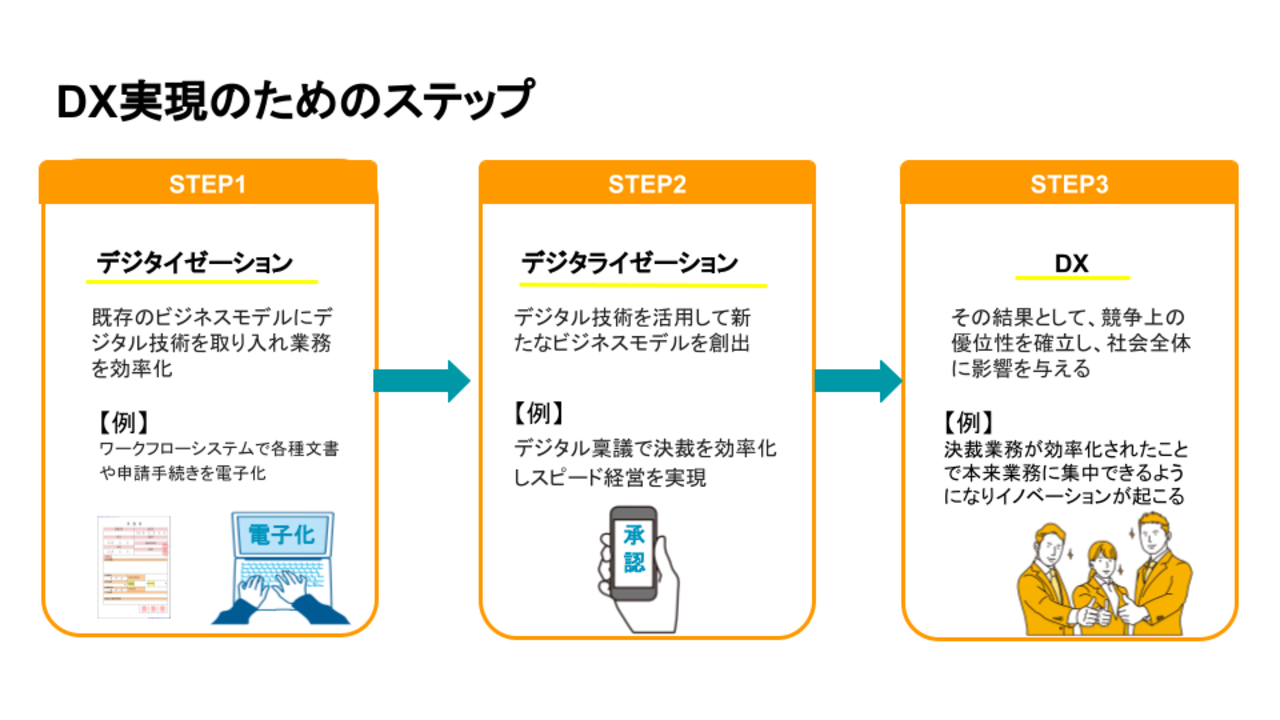

デジタイゼーション・デジタライゼーションがDXにつながる

デジタイゼーション・デジタライゼーションは、DXを実現するために必要なステップと言えます。

ビジネスにおけるDX、そして社会的文脈のDXを実現するための流れは以下の通りです。

DX実現のステップ

- (1)デジタイゼーション…既存のビジネスモデルにデジタル技術を取り入れ業務を効率化

- (2)デジタライゼーション…デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出

- (3)DX…その結果として、競争上の優位性を確立し、社会全体に影響を与える

IT化との違いは?

IT化もまた、DXと混同しやすい用語です。

そもそもITとは、Information Technology(インフォメーションテクノロジー:情報技術)の頭文字を取った用語で、インターネットとコンピュータを駆使した技術の総称です。

つまりIT化は、従来のアナログな手法を、インターネットやコンピュータを使ったデジタルな手法へと切り替えることを指します。

IT化はデジタイゼーションと意味合いが近く、DXを実現するための手段のひとつだと言えるでしょう。

企業がDXに取り組むべき理由

次は、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組むべき理由について見ていきましょう。

企業がDXに取り組むべき理由

- 市場における競争力の強化

- 国際市場における労働生産性向上

- レガシーシステムからの脱却

- 変化する消費者ニーズへの対応

- VUCA時代への対応

- 事業継続性の確保

市場における競争力の強化

企業がDXに取り組むべき理由として、市場における競争力の強化が挙げられます。

近年、世界中のあらゆる市場において、DX先行企業による既存ビジネスモデルの破壊と再構築(デジタル・ディスラプション)が活発化しています。そして、これまで市場を牽引してきた企業であっても、先進的なデジタル技術を取り入れた新規参入企業にシェアを奪われてしまうケースも少なくありません。

市場の急速な変化に柔軟に対応するためには、既存のビジネスモデルに固執せずDX推進に取り組み、市場における競争力の強化に努める必要があるでしょう。

労働生産性向上

競争力強化とも共通しますが、国際市場で低迷している労働生産性を高めていく意味でもDXの取り組みが重要視されています。

公益財団法人 日本生産性本部が公表している「労働生産性の国際比較2024」によれば、日本の時間当たり労働生産性はOECD加盟38か国中29位、一人当たり労働生産性は32位であり、いずれも下位に低迷しています。

少子高齢化が進むなか、限られた人員で生産力を維持・向上していくためには、DXに取り組み労働生産性を高めていくことが不可欠と言えるでしょう。

(参照:労働生産性の国際比較2024 | 調査研究・提言活動 | 公益財団法人日本生産性本部)

レガシーシステムからの脱却

企業がDXに取り組むべき理由のひとつに、レガシーシステムからの脱却も挙げることができます。

レガシーシステムとは、老朽化・複雑化・ブラックボックス化してしまった既存のシステムのこと。レガシーシステムを放置してしまうと、システムの運用・保守などに多くのコストや人的リソースが費やされるため、新たなデジタル技術への投資が困難になります。

デジタル・ディスラプションが活発化しているグローバル市場のなかで競争力を高めていくには、早急にレガシーシステムからの脱却を図りDXを推進して行く必要があると言えるでしょう。

レガシーシステムからの脱却を進めるにあたり、カスタマイズやアドオン開発を極力行わず、システムの標準機能や仕様に合わせて業務の進め方を変更・標準化する「Fit to standard(フィットトゥスタンダード)」の考えでシステム選定・導入を行うのも一策です。変化する消費者ニーズへの対応

変化する消費者ニーズに対応する上でも、DXの推進は欠かせません。

たとえば近年では、定額制のサブスクリプション型サービスが数多く登場しています。

これは、消費者の関心が「モノを所有すること」から「コトを体験・共有すること」へと変化していることを表すひとつの例だと言えるでしょう。

また、インターネットで情報を収集して商品やサービスを購入することが当たり前となった現在、商品・サービスを訴求するためにはよりパーソナライズされたアプローチが重要になってきています。

こうした消費者のニーズや活動の変化を敏感に察知して対応するためには、データとIT技術を駆使したDXの推進に取り組むことが必要不可欠だと言えるでしょう。

VUCA時代への対応

消費者ニーズに留まらず、AIをはじめとしたデジタル技術の急速な発展や、自然環境や気候の変化、頻発する自然災害や人的災害など、ビジネスを取り巻く環境は目まぐるしく変化を続けています。

そんな「変化が激しく将来の予測が困難な状況」を指し、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」という4つの単語の頭文字を取った「VUCA(ブーカ)」というキーワードが注目を集めつつあります。

そして、「VUCA時代」とも言える現代を企業が生き抜くためには、DXに取り組み変化に柔軟に対応できる組織作りを行うことが重要視されているのです。

事業継続性の確保

事業継続性の確保という観点からも、企業はDXに取り組むべきだと言えます。

新型コロナウイルス(COVID-19)の流行により、世界中の多くの企業が働き方やビジネスモデルの見直しを強いられたことは記憶に新しいはずです。

また、天災や地震などの自然災害の影響が多い日本の企業においては、事業継続性の確保はなおさら重要だと言えるでしょう。

日頃からDX推進に取り組み、急速な市場変化に対応する基盤を整えておくことで、災害などの非常時にも柔軟に対応することが可能になります。

DX推進時の課題とは?

次は、DX推進時の主な課題として、以下の4点について見ていきましょう。

DX推進時の主な課題

- 本質的なDXについての理解不足

- 不明瞭なビジョン・戦略

- 社内外のデジタル人材不足

- レガシーシステムの負担

本質的なDXについての理解不足

企業がDXを推進していくには、DXの本質や取り組む意義について正しく理解する必要があります。

DXを単なる「業務効率化」や「電子化」と認識していれば、「デジタル技術によってビジネスモデルを変革し、顧客に新たな価値を提供」することはできないでしょう。

そのため、企業がDXを実現するためには、経営層がDXを正確に理解し、現場の隅々までDXの本質や意義を浸透させる必要があります。

不明瞭なビジョン・戦略

DXを成功に導くには、経営戦略の策定が欠かせません。

明確なビジョンがないまま場当たり的にデジタル技術を取り入れようとしても、現場が疲弊してDXも失敗に終わってしまうでしょう。

先述したように、DXの基本的な流れは「デジタイゼーション⇒デジタライゼーション⇒DX」です。

「デジタル技術でどのようにビジネスを変革するのか、社会にどのような影響を与えていくのか」という目的を見据えつつも、アナログ業務の電子化などからスモールスタートし、段階的にデジタル技術を導入・活用していくことが大切です。

社内外のデジタル人材不足

デジタル人材不足もまた、DX推進の大きな障壁だと言えます。

システム開発や運用・保守を外部ベンダーに丸投げしていると、自社に技術やノウハウが蓄積されません。そのため、いざDXを推進しようと思っても、「デジタル技術に精通する人材が社内にいない」という状況に陥りがちです。

また、デジタル人材不足は社内だけの問題ではありません。少子高齢化による労働人口の減少とIT需要の急速な高まりが相まって、社会全体でデジタル人材不足が深刻化していくと予想されています。

こうした状況を踏まえると、DXを推進していくためにはITに精通する人材を確保・育成する仕組みづくりがますます重要になってくるでしょう。

レガシーシステムの負担

先述の通り、レガシーシステムの存在がDX推進の障壁となるケースがあります。

社内にデジタル技術に精通する人材がいないために、レガシーシステムの運用・保守に多額のコストがかかってしまい、デジタル技術への投資が十分にできないパターンです。

新たな技術が次々に登場するなか、既存システムは時間が経つほど老朽化・複雑化・ブラックボックス化は進み、運用・保守の負担は大きくなります。

そのため、早期に既存システムの見直しに取り掛かり、レガシーシステムからの脱却を図る必要があるでしょう。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは?

先述したレガシーシステムの問題を深掘りし、「2025年の崖」についても確認しておきましょう。

経済産業省が2018年9月に発表した『DXレポート~~IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開~』によれば、2025年には21年以上レガシーシステムを運用している企業が6割に達するとされています。

そして、レガシーシステムの刷新に乗り遅れた企業は多くの事業機会を失うと考えられており、DXレポートでは年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性を示唆しています。レガシーシステムによって引き起こされるこのシナリオは「2025年の崖」と呼ばれており、経済産業省は企業に対して早期の対策を提起しています。(参照:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(METI/経済産業省)

上記のような最悪のシナリオを回避するためにも、企業はいち早くDXに取り組み、レガシーシステムからの脱却を図る必要があるでしょう。

なお、経済産業省は2020年に「DXレポート2.0(中間とりまとめ)」、2021年には「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」、さらに2022年には「DXレポート2.2」を公開しています。

「DXレポート2.2」では、「2025年の崖」問題の克服状況は順調でないという指摘がある一方で、DXを全社戦略で推進する企業は増加しており、DX推進の取り組みは着実に前進していると報告しています。

(参照:DXレポート2.2(概要)|(METI/経済産業省))「2025年の崖」が生まれた背景

「2025年の崖」が生まれた背景として、レガシーシステムがブラックボックス化している現状を挙げることができます。

レガシーシステムがブラックボックス化してしまう原因には、大きく以下の2つがあります。

- ユーザー企業におけるIT人材の不足

- 人材の退職や転職によるノウハウ喪失

まず、日本国内においては、IT人材の多くがベンダー企業(システム開発・提供する企業)に属しています。

日本は欧米諸国に比べ、自社内にIT人材を十分に雇用しているユーザー企業(システムを開発依頼・導入する企業)が少なく、ベンダー企業にシステムの受託開発を依頼するケースが一般的です。

自社内にシステムのメンテナンスを行える人材がいないため、レガシーシステムの問題を自覚していても稼働する限り放置してしまう企業が少なくありません。

また、システムの開発やメンテナンスに携わってきた人材が定年退職や転職してしまい、ノウハウが喪失してしまうケースもあります。

このケースでは、ただでさえ属人化していたメンテナンス業務がさらにブラックボックス化してしまい、レガシーシステムに手を付けることができなくなってしまうでしょう。

「2025年の崖」克服にかかるコストとは?

レガシーシステムを刷新して「2025年の崖」を克服するには、どれだけのコストがかかるのでしょうか。

先述したDXレポートでは、システム刷新に要するコストの例として、以下の3つの事例を紹介しています。

事例(1)(運輸業):7年間で約 800 億円をかけて、50 年ぶりに基幹システムを刷新し、運用コストの効率化・生産性の向上につなげる。

事例(2)(食品業):8年間で約 300 億円をかけて、30 年以上利用していたシステムを刷新し、共通システム基盤を構築。

事例(3)(保険業):約 25 年経過した基幹系システムを、経営陣のプロジェクトのもとで、4~5年で約 700 億円をかけて、IT システム刷新を断行。

上記のように、長期間稼働していたレガシーシステムの刷新には多くのコストと長い年数を要するケースが少なくありません。

とくに、大規模開発したシステムを長年運用してきた企業の場合は、刷新に伴う負担が大きくなる可能性が高く、システムの維持限界が訪れない限りは根本的な刷新に踏み切れない企業が多いのも事実です。

しかし、期間が経つほどシステムの複雑化・ブラックボックス化は進んでしまい、刷新にかかるコストは増大化してしまうため、やはり早急に刷新に取り組む必要があると言えるでしょう。

「2025年の崖」を克服する「DX実現シナリオ」

先述した通り、レガシーシステムから脱却できずに「2025年の崖」を迎えた場合、企業は多くの事業機会を損失し、最大12兆円の経済損失が生じる可能性があります。

この最悪のシナリオを回避するため、経済産業省は「DX実現シナリオ」をDXレポートのなかで提示しています。DX実現シナリオとは、2025年までにレガシーシステムの仕分け・刷新を行ってDXを実現し、2030年に実質GDPを130超円まで押し上げる計画のこと。

このDX実現シナリオでは、2018年から2020年をシステム刷新における経営判断および先行実施期間、2021年から2025年をシステム刷新集中期間と位置付けています。つまり現在(2025年6月時点)、システム刷新集中期間を経て、データを最大限活用した本格的なDXを推し進めるステージに突入していると言えます。

国内企業におけるDX推進の現状

次に、日本国内の企業におけるDX推進の現状について見ていきましょう。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が公表している資料「DX動向2024」では、日米の企業のDXに対する取り組み状況が示されています。

この調査によれば、2023年度の時点でDXに取り組む企業の割合は全体の73.7%であり、2021年度調査の55.8%から17.9ポイント増加。

また、「全社戦略に基づき、全社的にDXに取り組んでいる」と回答した企業の割合は37.5%、「全社戦略に基づき、一部の部門においてDXに取り組んでいる」と回答した企業は21.9%となっています。 つまり、全社戦略に基づいてDXに取り組んでいる企業は全体の59.4%であり、2021年度調査45.3%から14.1ポイント増加しています。

そして、DXの取り組みによる成果について、2023年度の調査では64.3%の企業が「成果が出ている」と回答しており、2021年度調査の49.5%から14.8ポイント増加しています。

参照:DX動向2024(本文) | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構DX実現には全社的な取り組みが不可欠

DXに取り組む企業の割合は増えつつあるものの、全社戦略に基づいて全社的にDXに取り組めている企業は3社に1社程度に留まっています。

また、従業員規模別に全社戦略に基づき全社的にDXを推進している企業の割合を見てみると、従業員数が1,001人以上の企業では70.4%であるのに対し、100人以下の企業では10.0%であり、組織規模が小さくなるほど全社的なDX推進に至っていないことが示されています。

ここでもう一度、経済産業省が公表しているDXの定義について振り返ってみましょう。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

参照:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドラインVer. 1.0(2018,経済産業省)

つまりDXを実現するには、DX推進担当者だけではなく、従業員全員がDXを自分ごととして捉え、業務効率化や生産性の向上に取り組む「草の根DX」が必要だと言えます。

全社横断の「草の根DX」推進のポイントは?

こんな人におすすめ

・各種ツールを導入しているが成果に至っていない

・自分ごと化してもらえずシステム活用が進まない

・DX推進に対して社内の反発が強い

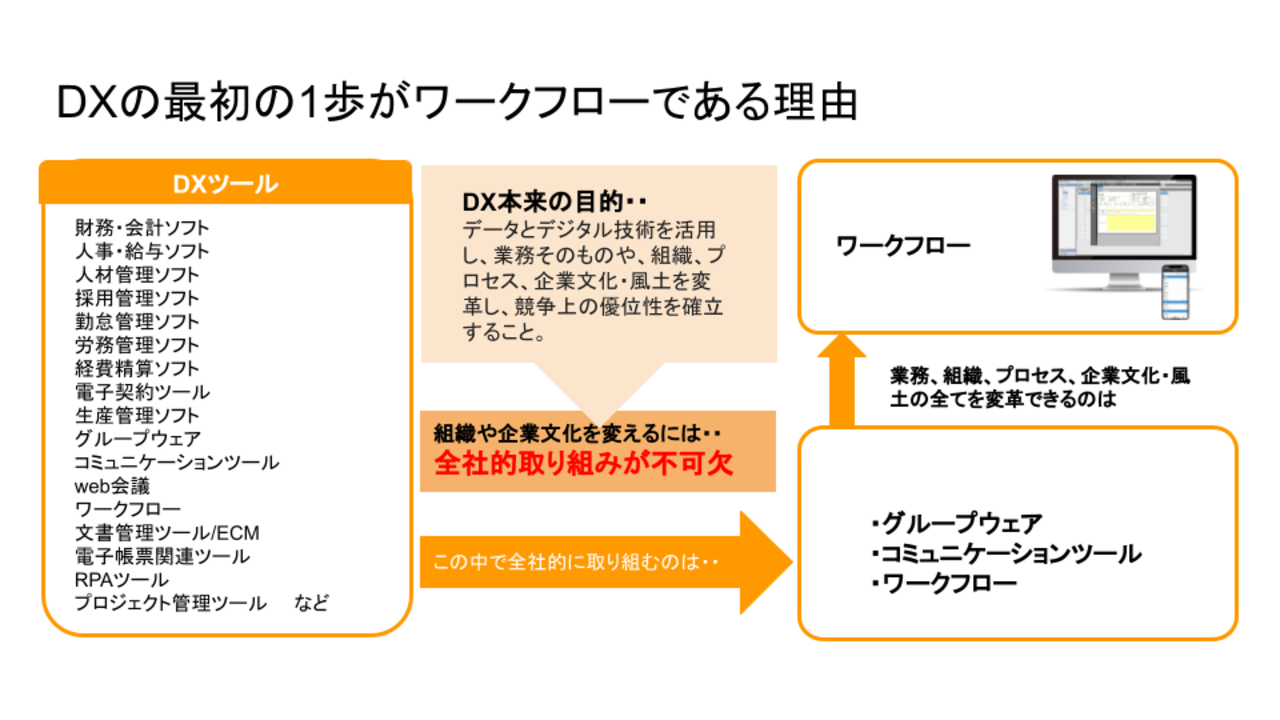

企業が最初に取り組むべきDXはワークフロー

DX推進に役立つシステム・ツールはさまざまな種類があります。なかには、財務会計システムや営業支援システム(SFA)、労務管理システムなど、特定の部署や業務に特化したシステムも存在します。

しかし、上記解説にもあるようにDXを推進する上では、部署を問わず全従業員が関係・使用するツール・システムであることが重要です。

数あるシステム・ツールのなかでも、全従業員が使用するシステム・ツールは以下の3つ。

- コミュニケーションツール

- グループウェア

- ワークフローシステム

そして、上記3つのシステム・ツールのなかでも、「業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革」することができるのがワークフローシステムです。

ワークフローシステムは、社内のあらゆるシーンで行われる手続きを電子化することができ、個々の業務はもちろん、プロセス全体の最適化にもつながります。また、稟議・申請などの手続きを電子化することは、意思決定に関わるコミュニケーションの資産化とも言えます。

企業内の全従業員が関わる仕組みであり、社内業務(バックオフィス)を支える重要な役割を果たすことから、ワークフローは企業が最初に取り組むべきDX(ファーストDX)だと言えるでしょう。

IT導入補助金の活用も一策

DXの推進にはITシステム・ツールの活用が不可欠ですが、導入・運用にはコストが発生するため、二の足を踏んでしまう企業も多いかもしれません。

そのような場合、IT導入補助金を利用するのも一策です。

IT導入補助金とは、業務効率化やDXを目的としたITシステム・ツール導入を支援する中小企業・小規模事業者向けの補助金制度で、2025年度からはワークフローシステムも対象となっています。

なお、国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム「X-point Cloud」も、IT導入補助金2025の対象ITツールです。「X-point Cloud」の場合、2年間の利用料金が最大150万円未満まで補助されます。

補助金を利用したワークフローシステム導入を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ IT導入補助金 × X-point Cloud /特設サイトを今すぐ見る

DX推進に向けた取り組みの事例

DXの推進に着手したいと考えているものの、どこから取り組むべきか分からないという企業も少なくないことでしょう。

そのような場合には、日々社内で行われている業務手続きをワークフローシステムで電子化することも、DX推進のための大きな一歩になります。

次は、経済産業省が定める「DX認定取得事業者」に選定されている3社を含む、4社のワークフロー導入事例についてご紹介します。

ヤンマーグリーンシステム株式会社のDX推進事例

ヤンマーグリーンシステム株式会社は、「X-point Cloud」を導入して申請業務の電子化を進め、DX実現に向けた業務のデジタルシフトを加速しました。

従来、同社では紙ベースで申請業務を行っており、コロナ禍の出社制限下で業務の円滑な進行が困難に。

そこで同社は、グループ会社であるヤンマー建機株式会社がエイトレッドの「AgileWorks」で申請業務の電子化を実現していることに着目。同じくエイトレッドが提供する「X-point Cloud」の導入を決断しました。

さらに同社は、若手社員による「DX推進チーム」を発足し、「X-point Cloud」による申請業務の電子化を推進。現在では、社内の紙の申請書の80%以上が電子化され、場所や時間を選ばない働き方が可能に。

年間約600時間の業務を削減することに成功しており、現在は文書管理システムやRPA、BIツールの導入・連携を進めるなど、DX実現に向けた業務のデジタルシフトが加速しています。

清水建設株式会社のDX推進事例

開業200年以上の歴史を誇る総合建設会社である清水建設株式会社は、2012年の本社移転を機にワークフローシステム「AgileWorks」を導入しました。

ワークフローシステム導入以前は紙ベースで申請・決裁手続きが行われていたほか、勤怠管理や経費精算などは異なるシステムを利用していたため、運用負荷が大きいという課題を抱えていました。

ワークフローシステム導入後は各種申請業務の電子化が進められ、3年間で約200種類の帳票の電子化を実現。書類作成などの申請業務にかかっていた時間を、月平均1200時間短縮することに成功しています。

そして、2021年4月には経済産業省が定める「DX認定取得事業者」に選定されるなど、国内におけるDX先行企業の1社となっています。

SCSK株式会社のDX推進事例

SCSK株式会社(当時は住商情報システム株式会社)は、「基幹情報システム(ERP)の刷新」の一環として2009年にワークフローシステム「AgileWorks」を導入。

ワークフローシステム導入の目的として、以下の5点が挙げられていました。

- オペレーショナルエクセレンスの実現

- 事業活動の見える化

- 全社マネジメント機能の強化

- 在宅勤務社員・客先常駐社員の意思決定プロセスへの参加

- 意思決定のナレッジマネジメント

ワークフローシステムの導入により、旧来の「紙ベースで行われていた意思決定プロセス」を「一元的かつ電子的な意思決定プロセス」へと変革することに成功。また、意思決定の迅速化や内部統制の強化にも寄与しました。

その後、デジタル技術を用いた「既存ビジネスの深化・高度化」および「業態変革・新規ビジネスの創出」という双方からDXを推進し、2021年6月には「DX認定事業者」に選定されています。

株式会社トプコンのDX推進事例

「衣(ヘルスケア)・食(農業)・住(建設)」という3つの分野でDXを推進し、2023年5月に「DX認定事業者」に選定されている株式会社トプコンは、「いつでも・どこでも・どんなデバイスでも利用可能なIT基盤の構築」を目的にワークフローシステムのリプレイスを実施しました。

マルチデバイス未対応だった旧ワークフローシステムから、マルチデバイス対応のワークフローシステム「AgileWorks」にリプレイスしたことで、時間や場所に捉われない申請承認業務が実現。

グループ9社、約300部署、約1,900人の従業員に展開するなど全社的に活用を進め、ワークフローシステムの開発業務標準化や経費申請の大幅な効率化に成功しています。

DXを推進するIT人材とは?

先述した「DX推進時の主な課題」において、デジタルに精通したIT人材が不足しているとお伝えしました。

次は、IT人材を確保・育成する重要性や、DX推進に必要なIT人材の具体的な特徴や職種について詳しく確認していきましょう。

自社でIT人材を確保・育成する重要性

マッキンゼー·アンド·カンパニージャパンが2020年9月に公表したレポート「デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ」によると、日本のITエンジニアの7割以上がIT企業(ITサービスを提供する企業)で雇用されていることが指摘されています。

このことから、国内のユーザー企業(IT企業以外の一般企業)の多くは、自社内でIT人材を十分に確保しておらず、IT業務をアウトソーシングで補っている状況がうかがえます。

一方、DXが進む諸外国では、ユーザー企業が自社でITエンジニアを雇用しているケースが多いことが示されています。

たとえば、アメリカやドイツではITエンジニアの6割以上がユーザー企業に雇用されています。

今後、日本企業がDX推進を加速していくためには、IT関連業務をアウトソーシングに依存するのではなく、自社内でデジタルに精通するIT人材を雇用・育成していくことが重要だと言えるでしょう。

参照:デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ|マッキンゼー·アンド·カンパニージャパン

DXに取り組む企業が重要視するIT人材の職種

次に、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が2020年5月に公表した資料を参考に、DXに取り組む企業が重要視しているIT人材の職種を見ていきましょう。

まず、ユーザー企業・IT企業に共通して重要視されているのが、「プロダクトマネージャー」と「ビジネスデザイナー」です。

- プロダクトマネージャー:DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー格の人材

- ビジネスデザイナー:DXやデジタルビジネスの企画・立案・推進等を担う人材

この2つの職種に共通している特徴として、「DXに向けた課題を設定し、主体的に取り組みを推進・牽引できる」という点を挙げられます。

このほか、ユーザー企業においては「データサイエンティスト」、IT企業においては「テックリード」や「エンジニア/プログラマー」も重要視されていることが示されています。

- データサイエンティスト:事業・業務に精通したデータ解析・分析ができる人材

- テックリード:DXやデジタルビジネスに関するシステムの設計から実装ができる人材

- エンジニア/プログラマー:システムの実装やインフラ構築・保守等を担う人材

参照:デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査~ 概要編~|IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

DX実現のための主なデジタル技術

DXの推進には、どういったデジタル技術が用いられているのでしょうか。

ここでは、主なデジタル技術を5つピックアップしてご紹介します。

DX実現に欠かせない主なデジタル技術

- IoT(モノのインターネット)

- AI(人工知能)

- クラウド

- 5G(第5世代移動通信システム)

- モバイル

IoT(モノのインターネット)

IoT(Internet of Things/モノのインターネット)とは、従来インターネットと接続されていなかったモノをインターネットに接続して情報を収集する技術です。

IoTはさまざまな分野で活用されており、身近な例としてはスマート家電などが挙げられます。IoTによって現実世界のさまざまな情報をリアルタイムに収集することが可能になり、ビッグデータとして蓄積することが可能になります。

AI(人工知能)

AI(Artificial Intelligence/人工知能)とは、従来は人間にしかできなかった知的な作業や判断をコンピュータ上で再現することができる技術です。

IoTなどの技術で蓄積されたビッグデータを分析し、サービスや商品の開発、マーケティング戦略などに活かすことができます。

とくに近年では生成AIの発展が著しく、「ChatGPT」や「Gemini」、「Copilot」などのテキスト生成AIをビジネスシーンで活用するケースは増えつつあります。

クラウド

クラウド(Cloud)とは、サーバーやソフトウェア、ストレージなどを所有することなく、インターネットを介してサービスやシステムを利用できる技術です。

自ら所有して保守・運用する必要がないため、従来の所有型(オンプレミス型)のシステムと比較して初期投資や運用コストを削減することが可能になります。

5G(第5世代移動通信システム)

5G(5th Generation/第5世代移動通信システム)は、次世代の通信インフラとして注目されている技術です。日本においては2020年から5Gの商用化が開始されています。

従来の4Gと比較して、大容量データの高速通信、および従来よりも多くの端末に同時接続することが可能となります。

モバイル

モバイル(Mobile)とは、移動先や外出先などから「いつでも」「どこでも」通信できる技術のこと。

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を用いることで、社外から社内システムにアクセスしたり、遠隔地からWEB会議に参加したりと、時間や場所に縛られない働き方が可能になります。

まとめ

今回は、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関する基礎知識や、企業がDXに取り組むべき理由、DX推進時の課題や取り組み事例をご紹介しました。

DXの促進は、業種・業界問わずあらゆる企業が取り組むべき課題です。

今回ご紹介した情報も参考に、社内で行われている業務手続きの電子化からDX実現のための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

DX推進に悩むあなたへ

DX最初の一歩はワークフローシステム

DXの基礎知識やDX推進を成功に導くための秘訣をお伝えいたします。

こんな人におすすめ

・DXの基礎知識が知りたい。

・DXの進め方が分からない。

・成功事例が知りたい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。