テレワークとリモートワークに違いはある?メリットや導入のポイントも解説

- 更新 -

テレワークやリモートワークという言葉を聞く機会が増えた一方で、

「テレワークとリモートワークに違いはあるの?」

「テレワークとリモートワークは使い分けるべき?」

といった疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、テレワークとリモートワークはどのような働き方なのか、そして違いはあるのかについて解説します。

テレワーク・リモートワークのメリット・デメリットや導入のポイント、普及状況についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

【無料ホワイトペーパーをプレゼント!】

<!--「テレワークできない」を解決するホワイトペーパーを無料プレゼント!

テレワーク導入をご検討中の方はぜひご覧ください。

導入すべき理由と成功事例

「働き方改革」実現の近道はワークフローシステム

働き方改革の基礎知識と、ワークフローシステムが働き方改革を加速させる根拠を、事例などを交えて説明しています。

こんな人におすすめ

・紙業務が足かせとなりテレワークが進まない。

・日々の業務の負担が大きく長時間労働の原因となっている。

・働き方改革に対応したい。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- テレワークとリモートワークに違いはある?

- 企業がテレワーク・リモートワークを導入するメリット・デメリット

- テレワーク・リモートワークを実施する従業員のメリット・デメリット

- テレワークの普及・実施状況について

- テレワーク・リモートワーク導入のポイント

- ワークフローシステムで柔軟な働き方の基盤を構築!

- まとめ

もっと見る

テレワークとリモートワークに違いはある?

まずは、テレワークとリモートワークがどのような働き方を指すのか、そして違いはあるのかという点を確認していきましょう。

明確な定義があるテレワーク

まずは、テレワークとは何かを確認していきましょう。

テレワークは、Tele(離れた)とWork(働く)を組み合わせた造語で、「情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」を指します。

※参照:テレワークとは | テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)

テレワークの歴史は古く、日本国内においては1984年頃に日本電気(NEC)が東京吉祥寺にサテライトオフィスを設置した取り組みが、初めて本格的にテレワークが導入された事例と考えられています。

また、一口にテレワークといっても、以下のような形態に分類することができます。

テレワークの分類

- 雇用型テレワーク

―在宅勤務

―モバイル勤務

―サテライトオフィス勤務 - 自営型テレワーク

雇用型テレワーク

雇用型テレワークとは、組織(企業・官公庁・団体など)に雇用される従業員による労働形態です。

雇用型テレワークは主に以下の3形態に細分化することができます。

雇用型テレワークの3形態

- 在宅勤務

従業員が自宅で就業する労働形態 - モバイル勤務

モバイル端末(ノートPC・タブレット・スマートフォンなど)を活用し、移動中の交通機関や取引先のオフィス、飲食店などで就業する労働形態 - サテライトオフィス勤務

サテライトオフィスやコワーキングスペースなどで就業する労働形態

自営型テレワーク

自営型テレワークとは、個人事業者や小規模事業者がICT(情報通信技術)を活用して行う労働形態です。

主に自宅を事業拠点としている個人事業者や、小さなオフィスを拠点とする小規模事業者が多く、「SOHO(Small Office Home Office)」とも呼ばれます。

参照:テレワークの動向と生産性に関する調査研究報告書(総務省)

近年浸透したリモートワーク

次に、リモートワークについて確認していきましょう。

リモートワークは、Remote(遠隔)とWork(働く)を組み合わせた造語であり、オフィスから離れた遠隔地で働く勤務形態を指します。

リモートワークはテレワークと比較して新しい言葉であり、主にIT企業やベンチャー企業を中心に使われ始めました。

また、リモートワークには明確な定義がないという点が、テレワークとの最大の違いと言えるでしょう。

テレワーク=リモートワークの認識でOK

テレワークとリモートワーク、どちらも「オフィス以外の場所で就業する柔軟な働き方」という点が共通していますが、厳密に使い分ける必要はあるのでしょうか。

たとえば、国や自治体ではリモートワークではなくテレワークという言葉が使われています。

一方、世間一般ではテレワーク・リモートワークのどちらも定着している言葉であり、なおかつ同じような意味合いで使われているため、基本的には「テレワーク=リモートワーク」という認識で問題ないでしょう

企業がテレワーク・リモートワークを導入するメリット・デメリット

テレワーク・リモートワークを導入することによって、企業と従業員にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

まずは、企業がテレワーク・リモートワークを導入することのメリット・デメリットをご紹介します。

企業がテレワーク・リモートワークを実施するメリット

企業がテレワーク・リモートワークを実施することで、主に以下のようなメリットが期待できます。

テレワークのメリット(企業視点)

- コスト削減

- 離職防止と人材獲得

- 事業継続性の確保

では、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

コスト削減

企業がテレワーク・リモートワークを導入するメリットとして、コストの削減が挙げられます。

オフィス以外での就業が促進されることで、従業員の交通費などの経費を削減できます。

また、社内で働く従業員が少なくなるため、従来よりもオフィススペースを縮小でき、固定費や光熱費なども節約できるでしょう。

さらに、テレワーク・リモートワークでは書類の共有や情報伝達の主な手段がデータになるため、ペーパーレス化が進みます。紙の印刷や郵送、保管にかかっていたコストも削減可能です。

離職防止と人材獲得

企業がテレワーク・リモートワークを導入するメリットとして、離職防止と人材獲得も挙げることができます。

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が可能なテレワーク・リモートワークであれば、育児や介護、病気療養などを行っている従業員の離職防止につながります。

また、就職・転職の際に柔軟な働き方を重視する人材は多いため、テレワーク・リモートワークを導入していることは新たな人材獲得にも効果が期待できるでしょう。

事業継続性の確保

テレワーク・リモートワークは、非常事態下での事業継続性の確保にもつながります。

台風や地震などの自然災害、感染症によるパンデミックといった非常事態下においては、オフィスに出社する従来の働き方が困難になる可能性があります。

テレワーク・リモートワークを導入してオフィス以外でも就業できる体制を整えていれば、こうした非常時でも事業を継続することができ、損失を抑えることができるでしょう。

企業がテレワークを実施するデメリット

テレワークを実施することにより、企業にとっては以下のようなデメリットが考えられます。

テレワークのデメリット(企業視点)

- セキュリティ対策が不可欠

- 勤怠・タスク管理の複雑化

セキュリティ対策が不可欠

テレワーク・リモートワークを実施する際には、適切なセキュリティ対策が不可欠です。

移動中の交通機関や飲食店などで業務を行うことにより、端末を紛失したり、業務中の画面を第三者に見られたりといったリスクが高まります。

また、自宅・公共ネットワークのセキュリティに不備がある場合、情報漏えいリスクにも注意が必要でしょう。

そのため、テレワーク・リモートワークを実施するには適切なセキュリティ対策を行い、従業員のセキュリティ意識を高める必要があります。

勤怠・タスク管理の複雑化

テレワーク・リモートワークによって従業員の勤怠・タスク管理が複雑化するというデメリットも挙げられます。

オフィスでの勤務と異なり、テレワーク・リモートワーク中は従業員がどれくらいの時間働いたのか、どういった業務を行ったのか、という労働実態を把握しづらくなります。

テレワーク・リモートワーク中の従業員の労働実態を把握するには、勤怠管理システムやタスク管理ツールの導入、コミュニケーションツールを使った作業報告などが重要になるでしょう。

テレワーク・リモートワークを実施する従業員のメリット・デメリット

次に、従業員の視点でテレワーク(リモートワーク)実施のメリット・デメリットを確認していきましょう。

テレワーク・リモートワークを行う従業員のメリット

テレワーク・リモートワーク導入による従業員側のメリットとして主に以下の3点を挙げることができます。

テレワークのメリット(従業員視点)

- ワークライフバランスの改善

- 業務効率の改善

- 育児・介護・病気療養との両立

各メリットについて詳しく見ていきましょう。

ワークライフバランスの改善

テレワーク・リモートワーク導入による従業員側のメリットとして、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の改善を挙げられます。

在宅勤務であれば通勤時間はなく、モバイル勤務やサテライトオフィス勤務であっても通勤時間を大幅に削減できるため、そのぶんプライベートな時間を充実させることができます。

家族やパートナー、友人と過ごす時間や、趣味や学習といった自分のために使える時間が増え、ワークライフバランスの改善が見込めるでしょう。

業務効率の改善

テレワーク・リモートワーク導入の従業員側のメリットとして、業務効率の改善も挙げられます。

先述のワークライフバランスが改善することによって、仕事への意欲が向上するケースは多く、パフォーマンスの改善が期待できます。

また、電話対応や来客対応、周りの雑音などに邪魔されることがないため、オフィスよりも集中しやすい環境で業務に取り組むことができるでしょう。

育児・介護・病気療養との両立

働く意欲はあるものの、育児や介護、病気療養といった理由から離職せざるを得ない人は少なくありません。

テレワーク・リモートワークを導入することにより、育児・介護・病気療養を行っている従業員であっても、仕事との両立を選択しやすくなるでしょう。

テレワーク・リモートワークを行う従業員のデメリット

従業員視点のテレワーク・リモートワークのデメリットとして、以下の2点が挙げられます。

テレワークのデメリット(従業員視点)

- 社内コミュニケーションの減少

- 仕事とプライベートの切り分けが難しい

では、詳しく見ていきましょう。

社内コミュニケーションの減少

テレワーク・リモートワークのデメリットとして、コミュニケーションの課題が挙げられます。

オフィス勤務と比べて対面でのコミュニケーション機会が減るため、認識のずれや結束力の低下、従業員によっては孤独感を抱いてしまう可能性も考えられます。

テレワーク・リモートワーク中のコミュニケーション不足を解消するためにも、Web会議ツールやチャットツールなどの活用が必要になるでしょう。

仕事とプライベートの切り分けが難しい

テレワーク・リモートワークでは、オフィスでの業務以上に自己管理能力が求められます。

とくに在宅勤務の場合には、生活空間と就業場所を物理的に区切ることができないため、プライベートと仕事の切り分けが難しいと感じるケースも多いようです。

業務に集中できない、あるいは仕事に区切りを付けられずに長時間働いてしまうといった状況を防ぐためにも、しっかりと自己管理を行い仕事とプライベートのメリハリを付ける必要があります。

ワークフローシステムで実現!

アフターコロナ時代のテレワーク定着ガイド

テレワークにおける従来の課題を解決し、生産性を落とさずにテレワークを定着させるための方法を解決します。

こんな人におすすめ

・テレワークをやめてしまった。

・テレワーク下での業務効率を上げたい。

・ハイブリッドワークなど新しい働き方を導入したい。

テレワークの普及・実施状況について

次は、国内企業におけるテレワーク・リモートワークの導入および実施状況を確認していきましょう。

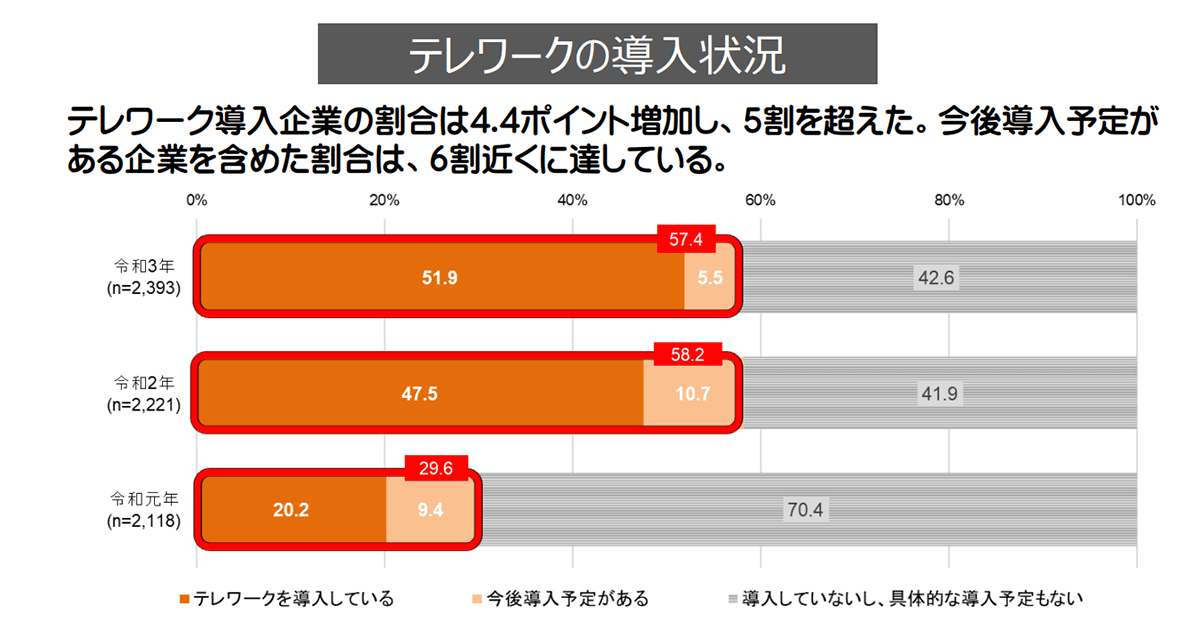

(画像出典元:令和3年通信利用動向調査|総務省)

総務省が発表している「令和3年通信利用動向調査」によれば、2021年のテレワークを導入している企業の割合は51.9%であり、2020年の47.5%から4.4ポイント増加していることが示されています。

また、新型コロナウイルス感染症の流行拡大前である2019年時点でテレワークを導入している企業の割合は20.2%であり、コロナ禍をきっかけにテレワークが急速に普及したことがうかがえます。

(参照:令和3年通信利用動向調査|総務省)

続いて、従業員の視点でのテレワーク実施意向を確認してみましょう。

国土交通省が公表している「令和3年度テレワーク人口実態調査」によると、これまでにテレワークを経験したことがある雇用型就業者のうち、約89%がテレワークの継続意向を示しています。

また、新型コロナウイルス感染収束後も約84%がテレワーク継続意向を示しており、アフターコロナでもテレワークを実施したいと考えている人は多いということがわかります。

(参照:令和3年度テレワーク人口実態調査|国土交通省)

さらに、内閣府が発表した「第5回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」では、「働く上で重視するもの」についての調査結果が報告されています。

この調査によれば、テレワーク経験者の約40.9%が「テレワークやフレックスタイムなど柔軟な働き方ができること」と回答しており、テレワーク経験者の回答としては最多となっています。

(参照:第5回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査|内閣府)

これらの情報を踏まえると、アフターコロナの世の中においてもテレワークを実施したいと考える人々は多く、今後ますます厳しくなると予想される人材獲得、さらにはダイバーシティの促進による競争力強化を図るには、テレワークの導入・定着が不可欠だと言えるでしょう。

テレワーク・リモートワーク導入のポイント

次は、アフターコロナも見据えたテレワーク・リモートワーク導入・定着のポイントを6つご紹介します。

- 適切なセキュリティ対策

- 勤怠管理システムで出退勤を管理

- ワークフローシステムでペーパーレス化

- コミュニケーションツールの活用

- 人事評価制度の見直し

- オフィス環境の見直し

(1)適切なセキュリティ対策

先述の通り、オフィス以外の場所で業務を行うテレワーク・リモートワークでは、セキュリティ対策が重要になります。

セキュリティガイドラインを策定し、従業員が順守するべきテレワーク・リモートワーク時のルールを明確にしましょう。

また、ウイルス感染や不正サイトへのアクセス、不正アプリのインストールなどを防ぐセキュリティソフトの導入、VPN(仮想専用回線)などを利用した安全なネットワーク環境の整備も必要になります。

(2)勤怠管理システムで出退勤を管理

テレワーク・リモートワーク中の労務管理の課題を解決するには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムを導入することで、オンライン上で出退勤時刻の申告が可能になり、労働時間や出勤日数を把握することができます。

勤怠管理システム以外の方法としてはメールやチャットでの始業・終業報告がありますが、報告・管理が煩雑化しやすいという欠点があります。

(3)ワークフローシステムでペーパーレス化

企業では稟議や申請・承認業務など数多くの手続きが行われますが、これらが紙ベースで運用されていると、書類作成・確認のための出社や、押印のための出社が発生してしまいます。

テレワーク・リモートワーク中の出社を減らすためには、ワークフローシステム導入によるペーパーレスの促進が必要です。

ワークフローシステムを導入することで、紙で行われていた業務手続きをシステム上で完結でき、テレワーク・リモートワーク中でも滞りなく業務手続きを行うことが可能になります。

(4)コミュニケーションツールの活用

対面でのコミュニケーション不足の解消には、コミュニケーションツールの活用が有効です。

たとえば、会議や面談にはWeb会議システムを活用しましょう。Web会議システムを導入することで、相手の顔を見ながらコミュニケーションをとることができ、認識の齟齬を防ぐことができます。

また、チャットツールや社内SNSの活用もおすすめです。メールよりも気軽にやり取りできるため、テレワーク・リモートワークにおける従業員同士のコミュニケーション活発化につながります。

(5)人事評価制度の見直し

テレワークを促進・定着させるには、人事評価の見直しも重要です。

テレワークでは、従業員の仕事に対する責任感や他の従業員との協調性といった部分の評価が難しくなります。

そのため、従来のオフィス勤務を前提とした評価基準から、テレワークに対応する評価基準へとアップデートしていく必要があります。

評価基準の明確化はもちろんですが、業務自体や評価プロセスの可視化を進めましょう。

また、場合によっては職務内容によって給与・報酬を決定するジョブ型雇用への切り替えを進めるのも選択肢のひとつとなりうるでしょう。

(6)オフィス環境の見直し

テレワークの促進・定着を図る際は、あわせてオフィス環境の見直しも進めることをおすすめします。

テレワークが定着することで、出社を前提としたオフィスである必要がなくなります。

たとえば、固定席を設けないフリーアドレス制を導入したり、執務スペースを縮小してリフレッシュスペースやWeb会議用のブースを設けるなどすることで、テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークに適した就業環境を提供することができるかもしれません。

ワークフローシステムで柔軟な働き方の基盤を構築!

先述したテレワーク・リモートワーク導入のポイントのなかでも、柔軟な働き方の基盤を整える上で重要になるのがワークフローシステムです。

ワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」と「X-point Cloud(エクスポイントクラウド)」を提供する株式会社エイトレッドが実施した調査によると、テレワークを行っている会社のワークフローシステム導入率は73.2%と、非常に高い水準であることが報告されています。

調査概要:テレワークとワークフローの導入実態調査

調査期間:2021年3月5日〜同年3月6日

調査方法:インターネット調査

調査目的:「テレワークとワークフローの導入実態」に関するアンケート調査

有効回答:従業員数100名以上の東京都内の企業に勤める会社員321名

※調査の詳細はこちら

次は、ワークフローシステムの導入でテレワークを推進した企業事例をご紹介します。

コニカミノルタジャパンのワークフローシステム導入事例

コニカミノルタジャパン株式会社は、場所に縛られない働き方を目指しワークフローシステム「AgileWorks」を導入。

同社では、2013年の本社移転を機にフリーアドレスやフレックス制、テレワークを導入するなど、かねてより働き方改革に取り組んできました。

しかし、紙主体の業務プロセスが原因で、これらの制度は定着に至りませんでした。

「AgileWorks」の導入により業務プロセスを電子化したことで、今まで以上に「場所に縛られない働き方」を実践しやすくなり、社内に定着していることを実感しています。

伊藤忠テクノソリューションズのワークフローシステム導入事例

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社は、経営統合に伴う申請承認業務の煩雑化を解消するため、2008年にワークフローシステム「AgileWorks」を導入。

導入から13年間で約300ほんの申請書の電子化を進め、承認申請業務のほぼ完全なペーパーレス化を実現。

コロナ禍における全社的なリモートワーク実施にもスピーディーに対応するなど、ワークフローシステム導入で大きな成果を得ています。

油化産業のワークフローシステム導入事例

コロナ禍における対応として、リモートワーク、在宅勤務、時差出勤を組み合わせた勤務体制を敷き、社内での社員の密集を避ける方針をとった油化産業株式会社。

社員の勤務状況を管理するため、同社では社員それぞれが勤務スケジュールをクラウド型ワークフローシステム「X-point Cloud」で報告する運用を行いました。

報告された勤務スケジュールのデータはCSVでエクスポートされ、同社の勤怠管理システムに取り込まれる仕組みとなっています。

これにより、社員のバラバラな勤務スケジュールを正確に把握することが可能になったほか、リモートワークや在宅勤務にもスムーズに移行することに成功しています。

まとめ

今回は、テレワークとリモートワークの違いや、導入による企業および従業員のメリット・デメリット、導入のためのポイントについてご紹介しました。

テレワークとリモートワークは定義の有無に違いがあるものの、基本的には同じような意味合いと考えて問題ないでしょう。

企業・従業員の双方にメリットが期待できるため、今回ご紹介したポイントも参考にテレワーク導入に取り組んでみてはいかがでしょうか。

テレワークができていない方へ

導入すべき理由と成功事例

「働き方改革」実現の近道はワークフローシステム

働き方改革の基礎知識と、ワークフローシステムが働き方改革を加速させる根拠を、事例などを交えて説明しています。

こんな人におすすめ

・紙業務が足かせとなりテレワークが進まない。

・日々の業務の負担が大きく長時間労働の原因となっている。

・働き方改革に対応したい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。