電子決裁とは?メリットやシステム導入事例を解説

- 更新 -

日本の商習慣として深く根付いている「紙とハンコ」の文化ですが、近年ではペーパーレスや脱ハンコの取り組みが活発に進められています。

そして、ペーパーレス・脱ハンコに欠かせないキーワードのひとつが「電子決裁」です。

この記事では、電子決裁の意味や基礎知識、電子決裁導入で得られるメリット、電子決裁システムの導入事例を解説します。

\ワークフローシステム成功事例集プレゼント!/デジタル稟議の特設サイトはこちら

承認・決裁業務を大幅改善!

稟議のデジタル化が経営にもたらす6つの効果

稟議のデジタル化が企業経営にどのようなメリットがあるのか解説します。

こんな人におすすめ

・意思決定のスピードを上げたい。

・バックオフィスの効率化を図りたい

・デジタル稟議の事例を見たい。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

電子決裁とは

電子決裁とは、従来紙の申請書類にハンコを押印することで決裁としていた作業を電子化することです。

電子決裁は、紙に押印ではなくPCやスマートフォンで決裁することができ、場所や時間に縛られない働き方を実現できるため、注目度がますます高まっています。

電子決裁では、決裁の業務だけを電子化するのではなく、書類の申請から承認・決裁、そして書類の保管まですべて電子化します。

たとえば、経費精算書や休暇申請書、稟議書などを申請~承認・決裁~保管まで、紙ではなくPCやスマートフォンで行われるイメージです。

業務の流れ(Work Flow)を電子化するため、ワークフローとも呼ばれています。

電子決裁によるメリット

電子決裁を導入することで、主に以下のようなメリットが期待できます。

- 業務フローの見直し

- いつでもどこでも承認・決裁が可能

- 意思決定の迅速化

- テレワークの実現

- 内部統制の強化

- ペーパーレスによるコスト削減

業務フローの見直し

電子決裁を実現することで、業務フローが可視化されます。

それにより、決裁業務が停滞しやすいポイントや不要な工数がないか見直し、改善することが可能になります。

いつでもどこでも承認・決裁が可能

電子決裁では、PCやスマートフォンなどのモバイル端末を使って承認・決裁が可能です。

いつでもどこでも承認・決裁できるので、承認者・決裁者がオフィスに不在でも決裁業務の停滞を防ぐことができます。

意思決定の迅速化

電子決裁の導入により、記入漏れなどのミスによる差し戻し、承認者不在による回覧待ちなど、紙ベースの決裁業務で起こりがちな時間のロスを削減できます。

その結果、申請から決裁まで流れが円滑になり、意思決定の迅速化につながります。

テレワークの実現

電子決裁の導入は、テレワークの実現にもつながります。

テレワークを実施する企業が増えている一方で、紙書類の作成や確認、ハンコによる承認・決裁といった作業があるためテレワークが定着しない、というケースは少なくありません。

申請書の作成から承認・決裁、そして保管・管理という一連の業務手続きを電子化することで、リモートワークをスムーズに導入・定着させることができるでしょう。

内部統制の強化

電子決裁の導入は、内部統制の強化にも寄与します。

紙ベースの申請・稟議では、然るべき承認ルートを経ずに決裁されてしまうリスクや、回覧の途中で文書が紛失したり改ざんされたりといったリスクがあります。

一方、電子決裁であれば、申請の種類や稟議の内容によって自動で承認ルートを判別でき、「いつ・誰が・何を承認したのか」という証跡を記録することも可能です。

そのため、申請・稟議などの社内手続きが仕組み化され、強固な内部統制を構築することが可能になります。

ペーパーレスによるコスト削減

電子決裁のメリットとして、ペーパーレスによるコスト削減も挙げることができます。

紙で行われていた申請や稟議が電子化されることで、紙代やインク代などの印刷コストや、拠点間の配送コストが不要になります。

また、決裁された書類はシステム上に保存されるため物理的な保管スペースを必要とせず、保管スペースの賃料を節約できるかもしれません。

さらに、申請から承認・決裁、文書管理の一連の流れが効率化されるため、人的コストの削減にも効果が期待できるでしょう。

電子決裁システムで実現可能

電子決裁を実現するためには、「電子決裁システム」や「ワークフローシステム」と呼ばれるシステムが必要です。

電子決裁システム(ワークフローシステム)には、自社サーバーを利用する「オンプレミス型」と、インターネット上のサーバーを利用する「クラウド型」の2種類が存在します。

オンプレミス型とクラウド型は導入コストやカスタマイズ性などに違いがありますが、どちらも以下のようなメリットが期待できます。

- 紙の購入コスト削減

- 保管業務の削減

- 保管スペースの削減

- 紛失や改ざんの防止、内部統制の強化

- 検索機能による、過去の意思決定の情報資産化と情報活用

電子決裁システムが現場と経営の双方に大きなメリットがあることがお分かりいただけたのではないでしょうか?

行政や地方自治体も進めている電子決裁

電子決裁普及の流れは、民間企業だけでなく行政や地方自治体にも及んでいます。

政府は平成30年7月に行われたデジタル・ガバメント閣僚会議にて「電子決裁移行加速化方針」を打ち出しており、紙とハンコによる決裁から電子化への移行を推し進めています。

各府省は、デジタル・ガバメント実行計画及び本方針を踏まえ、業務プロセス 全体の電子化の中で電子決裁を行うことについて検討し、推進することとする。

引用元:電子決裁移行加速化方針(案) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai2/siryou3_2.pdf

自治体における電子決裁化の事例として、茨城県の取り組みを挙げることができます。

茨城県庁では、電子決裁率100%を目指す取り組みに平成30年4月から着手し、各部局で電子決裁実現のためのルール作りを行いました。

取り組み開始時期の電子決裁率が13.3%であったのに対し、取り組みから4か月後の平成30年7月には電子決裁率99.1%を達成しています。

参考:電子決裁率ほぼ100%を4ヶ月で達成/茨城県 https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/ict/20180830.html

もしも電子決裁システムが無かったらどうなる?

もしも電子決裁システムがなかったら、ハンコや紙業務をこなす必要があります。ハンコや紙業務で起きる問題の例を2つご紹介します。

例1:手書きで申請書を作成している場合にありがちな問題

稟議書や休暇申請書などの社内文書を紙とハンコで申請~決裁を行っている場合、下記のような問題が発生します。

- 申請書類作成時に記入ミスをすると1から書き直し

- 書類提出後、上司から読みにくいなどの指摘が入る

- 記入ミスで差し戻し、最初から申請のやり直しで締め切りに間に合わない

- セットで申請する書類を忘れてやり直し(例:仮払申請書と経費精算書など)

例2:申請書を紙で決裁・保管している場合にありがちな問題

紙書類を決裁や保管する場合、下記のような問題が発生します。

- 紙書類を押印するためだけに出社、外出先から帰社

- デスクを見ると山積みの書類があり、承認前の書類の整理が大変

- 決裁後の紙書類のファイリング、保管スペースの確保が大変

- 紙の保管にファイリングの手間、保管スペースの確保が必要

- 紙書類を手渡ししたが、書類が紛失した

紙で申請書を作成して決裁を行っている企業は共感できるのではないでしょうか?

紙によるミスを完全に無くすのは難しいですが、電子決裁システムを導入することで上記のような問題はすべて解決することができます。

電子決裁システム選びのポイント

電子決裁システムには数多くの製品・サービスが存在し、それぞれ特徴も異なります。

そのため、電子決裁を導入したいと考えているものの、自社に合う製品選びに迷ってしまうケースもあるでしょう。

次は、電子決裁システムを選ぶ際に覚えておきたいポイントについてご紹介します。

利用範囲を明確にする

電子決裁システムを導入する際は、事前に利用範囲を明確にしておくことが大切です。

たとえば、大規模組織で全社的に電子決裁を導入するのであれば、カスタマイズの自由度が高く、組織改編や業務変更に柔軟に対応できるオンプレミス型の電子決裁システムの方が好ましいでしょう。

反対に、利用人数が少ない小規模組織や、まずは一部門からスモールスタートしたいと考えるのであれば、1ユーザーごとに月額料金が設定されているクラウド型の電子決裁システムの方が適している可能性があります。

このように、利用範囲やユーザー数によっても適したシステムは異なるため、まずは電子決裁の利用範囲を明確にすることから始めましょう。

システム連携の有無

システム連携の有無もまた、重要なポイントになります。

現在運用している業務システムと連携することができれば、利便性が高まり業務効率化にもつながります。

一方、業務システムとの連携ができない場合、システム間のデータ連携が円滑にできず不便を感じたり、二重管理によって負担が増加したりといった恐れもあります。

現在利用している、あるいは今後導入予定がある業務システムやグループウェアとの連携は可能か、事前に確認しておきましょう。

導入後の運用を見据える

電子決裁システムを導入したとしても、社内で活用されなければ意味がありません。

導入後の運用を見据え、操作の簡単さや運用サポートの有無についても確認しておきましょう。

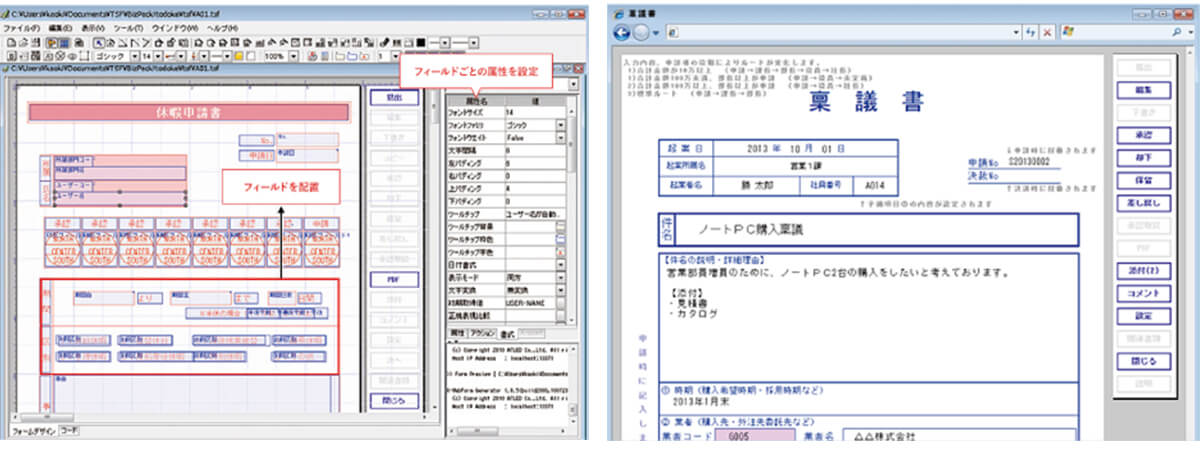

たとえば、慣れ親しんだ紙の申請書や稟議書から電子決裁に切り替えるのに心理的ハードルを感じる従業員もいるかもしれません。

そのような場合、以下のように紙をイメージした画面で、直感的に操作ができる電子決裁システムであれば、スムーズに電子決裁へと移行することができるでしょう。

また、サポートが充実している電子決裁システムであれば、運用のなかで発生した疑問や課題を速やかに解消することが可能です。

\電子決裁(ワークフロー)システムの導入なら/

【組織改編や業務変更に対応!】中堅~大企業向けオンプレミス型ワークフロー『AgileWorks』

【1ユーザー月額500円~!】スモールスタートに適したクラウド型ワークフロー『X-point Cloud』

電子決裁システムの導入事例

次は、電子決裁システムの導入企業の3事例を通して、導入前の課題と導入後の効果を見ていきましょう。

清水建設株式会社の導入事例

1804年創業という長い歴史を誇る清水建設株式会社は、ホワイトカラーイノベーション(ホワイトカラーの働き方を確信すること)の一環としてワークフローシステムを導入。

導入以前、以下のような課題が顕在化していました。

- 本社移転に伴い、紙書類の削減が必要になった

- 複数拠点にまたがる申請で決裁期間が長期化していた

これらの課題解消を目的にワークフローシステムを導入した同社では、導入から3年間で約200種類の帳票を電子化し74,000件の申請を電子決裁しています。

また、導入前の課題であった拠点間申請における決裁期間の遅延についても効果を発揮。決裁者がオフィスに不在でも円滑に決裁を遂行できるほか、決裁状況をシステム上で確認することで停滞が解消されています。

導入後3年間で段ボール箱約30箱分の保管スペース削減および月1,200時間の工数削減につながったと、大きな効果を実感されています。

株式会社イズミの導入事例

西日本で100店舗以上のショッピングセンターチェーンを展開する株式会社イズミでは、店舗・本社間で発生する稟議・申請を効率化するため電子決裁システムを導入。

導入以前の課題として、以下のような点が挙げられていました。

- 店舗・本社間の決裁業務が非効率で、店舗運用のボトルネックになりかねなかった

- 電子化を検討していたものの、利用者のリテラシーに不安があった

システム利用になれていない従業員も多かった同社では、「使いやすさ」を重視して電子決裁システムを導入し、利用者の負担にならないよう配慮。

店舗・拠点間で発生する年間36,000件の稟議・申請の電子決裁化を実現しています。

また、これまで1週間ほどかかっていた決裁期間が1日~2日程度に短縮され、店舗運営の強化と迅速化に効果を実感されています。

株式会社明光商会の導入事例

国内シュレッダー市場を牽引する株式会社明光商会では、意思決定の迅速化を図り電子決裁システムを導入しています。

導入前の課題としては、以下の点が挙げられていました。

- 拠点間の決裁期間が長い

- 決裁者は帰社後に膨大な量の承認作業に追われていた

- 過去の文書を探す負担が大きい

電子決裁システムの導入後、各種申請書や稟議書、さらには交通費精算書の電子化にも着手。

決裁期間が大幅に短縮されただけでなく、正確性や透明性の向上にも寄与しています。

さらに、監査業務の効率化にもつながるなど、電子決裁による大きな成果を実感されています。

株式会社ちょびリッチの導入事例

電子決裁システム導入前の課題としては下記が挙げられていました。

- 書類申請のルールが社内浸透していない

- 誰に承認・決裁を貰えば良いか分からない社員が多い

⇒事業拡大に伴い従業員数が増えたため、ルールの周知徹底が難しい状況でした - 申請中の書類がどこにあるか分からない

⇒紙ベースでの回議となるため、進捗確認が難しい状況でした

そこで、電子決裁システムを導入し申請書類の作成から決裁・書類の保管といった業務の流れの電子化を行いました。

結果、社歴の浅い方でも簡単に正しく申請書類を回すことができ、使い込んでいくことでより社内に合った申請ルートを開発できるようになりシステム導入前の課題を解決することができたそうです。

紙の決裁業務を電子化することは「社内の申請ルートが画一的になって使いづらい、システムを使う方法を覚えるのが紙書類よりももっと大変だ」といったイメージがあります。

しかし、適切なシステムを選ぶことで、適切な業務の流れを自分たちで作り、申請ルートや意思決定ルートを整理し、業務効率化を図ることができます。

オカモト株式会社の導入事例

オカモト株式会社は東京の本社に加え、全国、そして海外にも工場などの拠点を展開しています。

組織が大きくなり多拠点にオフィスや支店、店舗があり、そして組織構造も複雑で申請後の回付先が数十にのぼるという企業は少なくありません。

電子決裁システム導入前の課題としては下記が挙げられていました。

- 稟議書の決裁にかかる時間が数日から1週間以上

⇒工場が離れた場所にあるため、設備投資の申請をはじめ各種の稟議が郵送によってやり取りされていました - 稟議書などの紙の消費

- 申請中の書類がどこにあるか分からない

⇒紙ベースでの回議となるため、進捗確認が難しい状況でした

そこで複数の電子決裁システムを比較検討し、使い勝手の良いシステムを導入。

結果、決裁にかかる時間の大幅な改善に成功しました。たとえば、月曜日の朝に出した稟議が同日の夕方には決裁されたり、オフィスに不在でもパソコンから承認がもらえるようになったそうです。

電子決裁は物理的なやりとりでは数週間かかる手間・時間を削減します。紙の書類ではオフィス(紙の書類と印鑑のある場所)に戻らないと承認ができず、出張などで不在期間が長くなれば、そのぶん決裁期間も延びてしまうのが当たり前でした。

しかしオフィス不在時もどこからでも承認できる機能と、電子化によるステータス可視化によって決裁期間の短縮を実現できるのです。

いわずもがな、決裁期間の短縮は意思決定の迅速化につながり、市場の変化に対応できる体制強化に貢献します。

株式会社テレビ朝日の導入事例

電子決裁システム導入前の課題としては下記が挙げられていました。

- 数十種類もの紙の申請書による申請手続きの業務負荷が高い

- 申請手続きを対面で実施する必要があり、時間や場所による制約が多い

- 申請に関する業務知識が属人的になり、継承しにくい

そこで使いやすさとコストパフォーマンスを決め手としてシステムを導入したそうです。

結果、社内の約9割の申請業務を電子化して設備予約などとも連携したり、時間や場所に縛られない申請が可能になり無駄な時間削減で働き方改革に貢献されたそうです。

まとめ

今回は、電子決裁の基礎知識や紙ベースの業務が抱える課題、そして電子決裁導入事例をご紹介しました。

電子決裁には、この記事で取り上げたもの以外にも多くのメリットがあります。電子決裁についてさらに知識を深めたい方はぜひ下記のホワイトペーパーもご覧ください。

もっと知りたい!続けてお読みください

承認・決裁業務を大幅改善!

稟議のデジタル化が経営にもたらす6つの効果

稟議のデジタル化が企業経営にどのようなメリットがあるのか解説します。

こんな人におすすめ

・意思決定のスピードを上げたい。

・バックオフィスの効率化を図りたい

・デジタル稟議の事例を見たい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。

_キービジュアル-1.jpg)