業務の属人化とは?意味や原因、標準化(属人化の解消)に成功した事例を紹介!

- 更新 -

ビジネスシーンで、

「クライアントから問い合わせがきたものの担当者が長期不在で返事が遅れてしまった」

「前任者が退職してしまい業務の引継ぎができない」

といったトラブルを経験したことがある人は少なくないのでは?

じつは、こうしたトラブルはすべて「業務の属人化」に起因しています。

今回は、属人化の意味やデメリットと、業務の属人化を解消するためのポイントを解説します。属人化解消にワークフローシステムが役立つ理由や成功事例についても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

経費+時間の削減が鍵!

ワークフローシステムがタイムパフォーマンスを改善!

「コスト削減」の効果を最大化する方法について解説します。

こんな人におすすめ

・ 間接業務に追われてコア業務に注力できない。

・コスト削減をしているが効果が限定的。

・ DXの取り組みを加速させたい。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- 業務の属人化とは?

- 属人化によるデメリットとは?メリットもある?

- 業務の属人化が起こる原因

- 業務を標準化(属人化を解消)するメリット

- 属人化を解消する5つのポイント

- ワークフローが属人化解消に役立つ理由とは?

- ワークフローシステムで属人化を解消した事例

- まとめ

もっと見る

業務の属人化とは?

属人化とは、ある業務の進め方や進捗状況などを特定の担当者しか把握していない状況を指します。

言い換えれば、担当者以外の社員からは「何を・どのような手順で・どれくらいの時間をかけて」実施しているのかが分からない状況だと言えます。

属人化することで業務負担に偏りが生じやすく、担当者の不在時や退職してしまった際には業務が滞ってしまう可能性が高いため、多くの場合ネガティブな意味合いで用いられます。

ちなみに、属人化の対義語は「標準化(マニュアル化)」であり、ビジネスにおいてはポジティブな意味合いで用いられるのが一般的です。

属人化によるデメリットとは?メリットもある?

業務が属人化してしまうことで、具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

また、属人化によるメリットはあるのでしょうか。

属人化のデメリットとは?

まずは業務属人化によるデメリットを考えていきましょう。業務の属人化には、以下のようにさまざまなデメリット・リスクが潜んでいます。

業務属人化によるデメリット

- 業務効率の低下

- 業務の停滞リスク

- 品質が不安定になりやすい

- 適正な評価が難しい

- ナレッジ・ノウハウが蓄積されない

業務効率の低下

属人化によるリスクのひとつが、業務効率の低下です。

担当者だけが業務の進め方を知っている状態では、業務の手順・方法について客観的な評価ができず、業務効率を改善しにくくなります。

また、長時間労働に陥りやすいという点も注意が必要です。長時間労働によってパフォーマンスが低下したり、場合によっては休職や退職につながるケースも考えられるでしょう。

業務の停滞リスク

業務の停滞リスクを伴う点も、属人化のデメリットと言えるでしょう。

業務の進め方や進捗状況を担当者しか知らないため、担当者が多忙になった際、他の社員が代わりに対応することができず業務の停滞につながります。

また、担当者が病気や家庭の事情などで休む場合、あるいは退職してしまった場合などに、該当の業務が停止してしまうリスクもあります。

些細なきっかけで業務が遅滞・停止してしまう可能性があるのは、BCP(事業継続計画)の観点でもリスクとなりうるでしょう。

品質が不安定になりやすい

業務の品質が安定しにくいという点も、属人化のデメリットと言えます。

属人化している業務は、手順書やマニュアルが存在しないことも多く、一定の品質を保つのが難しくなります。

また、担当者以外に業務の適切な進め方を把握している社員がいないため、品質の低下やミスを発見・指摘することもできないでしょう。

適正な評価が難しい

属人化した業務は、適正な評価が難しいという課題もあります。

担当者しか業務内容を把握していないため、どれだけ業務の質が高いのか、どれだけ以前より成長したのかなど、上司には判断することができません。

また、業務量に対して担当者の数は適切かなど、体制に関する意思決定も難しくなるでしょう。

ナレッジ・ノウハウが蓄積されない

組織としてナレッジ・ノウハウが蓄積されないという点も、属人化のデメリットと言えます。

属人化している業務から得られる知見は、あくまで担当する従業員のナレッジ・ノウハウであり、組織として共有・活用を促進することができません。

従業員が業務のなかで得たナレッジ・ノウハウを組織内で共有し、新たなアイデアの創出や業務改善につなげていくことができず、担当する従業員が離職してしまった場合には得られたナレッジ・ノウハウも失うことになるでしょう。

属人化のメリットとは?

業務の属人化が従業員にとってメリットになるケースも少ないながら存在します。

たとえば、業務が属人化するメリットとして、以下のような点が挙げられます。

業務属人化によるメリット

- 業務に裁量権がある

- 専門性の向上につながる可能性がある

- 社内外から信頼を獲得できる可能性がある

ただし、これらのメリットはごく一部の限られたケースであり、業務の属人化は基本的にデメリットやリスクが大きいとされていることを留意しておきましょう。

属人化の関連用語

次は、属人化と関連する用語について見ていきましょう。

- ブラックボックス化

- スペシャリスト

- 暗黙知と形式知

ブラックボックス化

ブラックボックス化とは、まるで黒い箱(ブラックボックス)のなかで業務が行われているかのように、周りからは業務の実情を伺い知れない状況を指します。

業務が属人化し、担当者以外がその業務について進め方や進捗状況を把握していない状況を放っておくと、次第にその業務はブラックボックス化してしまいます。

属人化とブラックボックス化のどちらも業務の最適化を阻み、さまざまなリスクを高めてしまうため、防止・解消に努めることが大切です。

スペシャリスト

属人化と混同しやすい言葉にスペシャリストがあります。スペシャリストとは、ある領域において専門的なスキルや知識を持つ人材を意味します。

属人化している業務の担当者とスペシャリストでは、その人物しか当該の業務を行えない、あるいは行うことが難しいという点では共通していますが、厳密には異なるものです。

なぜなら、属人化は必ずしも専門性が高い業務で生じるものではなく、本来であれば業務の実態を可視化したり手順を共有したりすることが可能な場合も少なくありません。

暗黙知と形式知

暗黙知とは、個人が保有している知識のなかでも言語化・可視化されていない知識のこと。そして形式知は、言語化・可視化された知識のことを指します。

暗黙知は経験や勘といった主観的な感覚に基づくものであり、暗黙知に頼った業務は属人化するリスクが高いと言えます。

属人化を防ぐためにも、暗黙知を形式知へと変換していく仕組み作りが重要になります。

業務の属人化が起こる原因

業務の属人化には、さまざまなリスク・デメリットがあることが分かりました。

ではなぜ、業務の属人化は発生するのでしょうか。次は、業務が属人化してしまう原因について詳しく見ていきましょう。主な原因として、以下のような要因が考えられます。

- 多忙による共有不足

- 業務の専門性の高さ

- 従業員が標準化に消極的なケース

- 情報共有を促す仕組みが整っていない

- 前任者からの引き継ぎが不十分

- レガシーシステムの影響

多忙による共有不足

属人化の原因のひとつとして、多忙による共有不足を挙げることができます。

担当者が目の前の業務をこなすのに精一杯で、業務の進め方やノウハウ、注意事項などを共有できないパターンです。

また、人員不足で一人ひとりの業務量が多く、業務内容を共有できる相手がいないケースも考えられます。

業務の専門性の高さ

業務の専門性の高さが属人化を引き起こしているケースもあります。

業務内容によっては、特殊なスキルが必要であったり豊富な経験が求められる場合もあるでしょう。

そのような業務では、画一的な手順書やマニュアルを作成できない、あるいは教育コスト・期間がかかってしまうといった理由から対応が後回しになり、属人化してしまいがちです。

従業員が情報共有に消極的なケースも

上に挙げた2つの要因とは異なり、従業員が業務に関する情報共有に消極的なケースもあります。

たとえば、自分しか遂行できない業務を作ることで社内における立場を維持したり、今までの業務の取り組み方について指摘されるのを恐れたり、といった理由が考えられます。

情報共有を促す仕組みが整っていない

属人化が起こるパターンとして、業務に関する情報共有を促す仕組みが整っていないケースも考えられます。

情報共有のためのワークフローが機能していない場合や、グループウェアやチャットツールといったコミュニケーションツールを未導入の場合、情報共有に多くの工数がかかってしまいます。

その結果、情報共有が進まずに属人化が起こりやすくなってしまいます。

また、情報共有を促す組織文化や評価制度が整っていないために、従業員が情報共有に対して消極的になっているケースも少なくありません。

前任者からの引き継ぎが不十分

引継ぎ不足が業務の属人化を招くケースもあります。

前任者からの引き継ぎが不十分だったために、自身で一から業務のやり方を確立せざるを得ない状況に陥ってしまい、結果として属人化してしまうパターンです。

レガシーシステムの影響

レガシーシステムが原因で業務が属人化してしまうケースも考えられます。

レガシーシステムとは老朽化・複雑化してしまった既存システムのこと。新たな技術が次々に登場する現代、老朽化したシステムを放置していると複雑化が一層進んでしまい、社内の特定人物しか保守・運用を行えない状況に陥ってしまいます。

このレガシーシステムはDX推進の障壁としても問題視されており、経済産業省は企業に対してレガシーシステムから早期脱却する必要性を訴えています。

業務の可視化・標準化にも有効!

ドキュメントDX(文書業務のデジタル化)が業務工数を大幅に削減

社内文書のペーパーレス化により業務効率や生産性を向上するためのポイントや役立つソリューションについてご紹介しています。

こんな人におすすめ

・社内文書のペーパーレス化を推進したい

・業務の属人化・ブラックボックス化を解消したい

・意思決定の可視化・迅速化を目指している

が業務工数を大幅に削減.pptx-3.png)

業務を標準化(属人化を解消)するメリット

属人化の対義語として用いられる言葉に「標準化(マニュアル化)」があります。

標準化によって、特定人物に依存することなく業務を遂行でき、業務品質の担保や生産性の向上が期待できます。

業務の標準化に取り組み、属人化を解消するメリットは以下の5点です。

標準化(属人化解消)のメリット

- 業務効率の改善

- ノウハウの蓄積

- 品質の安定化

- テレワークへの対応

- 人材流動化への対応

業務効率の改善

属人化を解消することで、業務効率の改善を見込めます。

複数人が業務内容を把握することで、担当者一人では気付けなかった課題を発見しやすくなり、効率の改善につなげることができます。

また、偏っていた業務負担を分散することで、ボトルネックが解消されて業務の停滞を防ぐことができます。

ナレッジ・ノウハウの蓄積

ナレッジ・ノウハウが社内に蓄積される点も、属人化解消のメリットと言えるでしょう。

業務が属人化している場合、担当者が退職すると社内にナレッジ・ノウハウは残りません。

反対に、属人化していた業務を標準化することで、個人のナレッジ・ノウハウが社内に共有されます。

これまでに蓄積したナレッジ・ノウハウを、新入社員や中途社員、他部署から異動してきた社員にもスムーズに継承することができるでしょう。

品質維持

標準化によって、業務の質に対する客観的な評価が可能になります。

業務が適切な手順で行われているか、第三者の目でチェックすることにより、品質のばらつきを防ぐことができます。

また、担当者が不在でも、他の社員がマニュアルに沿って代行できるため、業務の質を落とすことなく対応できるでしょう。

テレワークへの対応

テレワークへの対応という面でも、業務の標準化は効果的だと言えます。

従来のオフィス勤務と比べ、在宅勤務などのテレワークは従業員の業務実態を把握しにくくなります。

そのため、オフィス勤務よりも業務がブラックボックス化しやすく、適正な評価が難しくなってしまうケースも考えられます。

業務の標準化を進めて業務内容を明確にしておくことで、適切に業務が行われているか、進捗状況に問題はないかを管理しやすくなるでしょう。

人材流動化への対応

新卒一括採用に代表されるメンバーシップ型雇用が主流の日本企業においては、世界的に人材の流動性が低いとされてきました。

しかし近年は、ジョブ型雇用の動きが活発化しているほか、働き方改革による多様な働き方の促進もあり、人材の流動性が高まりつつあります。

そうしたなか、業務が属人化していると人材の入れ替わりに対応するのは難しいと言えるでしょう。

一方、業務の標準化に取り組んでいれば、今後ますます活発化すると予想される人材の流動化にも対応することができるでしょう。

属人化を解消する5つのポイント

属人化解消に取り組む際は、以下の5つのポイントを押さえておくことが大切です。

- ワークフロー(業務の流れ)の可視化

- 手順書・マニュアル作成

- 継続的な評価・改善

- 情報共有を促す仕組みを整備

- 業務の引き継ぎを徹底

ワークフロー(業務の流れ)の可視化

属人化の解消のポイントとして、ワークフロー(業務の流れ)の可視化を挙げることができます。

まず、業務の一連の流れで発生する業務や、関係する部署や人物、やり取りされる情報(文書・データなど)を洗い出し、図式化(フローチャート化)します。

そうすることで、どの業務がボトルネックになっているのか、特定箇所に集中している業務を分散できないか、あるいは業務の流れをシンプルにできないか、などの分析が可能になり、改善につなげることができます。

手順書・マニュアル作成

業務の流れを可視化することができたら、各業務の手順書・マニュアルを作成します。

フローチャートよりもさらに具体的な内容になるため、実際の業務担当者に作成を依頼しましょう。

業務内容を把握していない社員でも理解できるよう、業務の手順やノウハウ、注意点など、できるだけ詳細かつ具体的に言語化することが大切です。

継続的な評価・改善

業務標準化の取り組みは、ワークフローの可視化・見直し、マニュアル作成をして終わりではありません。

一度標準化した業務であっても、実際に運用するなかで問題点や改善点などの新たな発見があるはずです。継続的に評価を行い、ワークフローやマニュアルのブラッシュアップに努めましょう。

情報共有を促す仕組みを整備

また、情報共有を促す仕組み作りも重要です。

たとえば、業務が多忙で情報共有が行われない、あるいは情報共有自体が負担となってしまうのであれば、ITシステム・ツールを導入して業務や情報共有を効率化を図るべきだと言えます。

また、積極的に情報共有を行いたくなるような社風の醸成や人事評価制度の整備を行い、社員が率先して情報共有をしたくなるような体制を整えることも大切なポイントと言えます。

業務の引き継ぎを徹底

不十分な引き継ぎによる業務の属人化を防ぐためにも、組織変更や人事異動、従業員の入退社などが発生する際には引き継ぎを徹底する必要があります。

業務の引き継ぎを抜けもれなくスムーズに行うためにも、日ごろから業務の手順書・マニュアルを作成・更新していくことはもちろんですが、引き継ぎが決定したら余裕を持ったスケジュールを組み、可能であれば対面で引き継ぎを実施しましょう。

また、一度引き継いで終了するのではなく、後任者が業務を円滑に進められるようサポートするフォロー期間を設けておくと安心です。

ワークフローが属人化解消に役立つ理由とは?

属人化解消には、ワークフローシステムの導入が有効です。

ワークフローシステムとは、各種業務手続きを電子化するシステムのこと。

ワークフローシステム導入により、業務の流れを可視化することができ、業務に関わる部署や人物、役割分担、やり取りする情報が明確になります。ボトルネックになっている部分を分析し、継続的に評価・改善に取り組むことができるでしょう。

また、ワークフローシステムを使うことで、各種文書フォーマットを一元管理することができ、申請や承認、決裁、そして管理・保管などの業務をシステム上で行うことができます。

これにより、業務手続きの負担軽減につながり、マニュアル作成やナレッジ共有に割く時間の確保にもつながります。

/

サクッと学ぼう!

『1分でわかるワークフローシステム』

無料ダウンロードはこちら

\

ワークフローシステムで属人化を解消した事例

次に、ワークフローシステムを活用して属人化解消につながった事例を見ていきましょう。

ここでは、シリーズ累計4,500社以上の導入実績を誇るワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」の導入企業のなかから、属人化解消につながった事例をご紹介します。

【国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム】

>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

【システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム】

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

株式会社トプコンの属人化解消事例

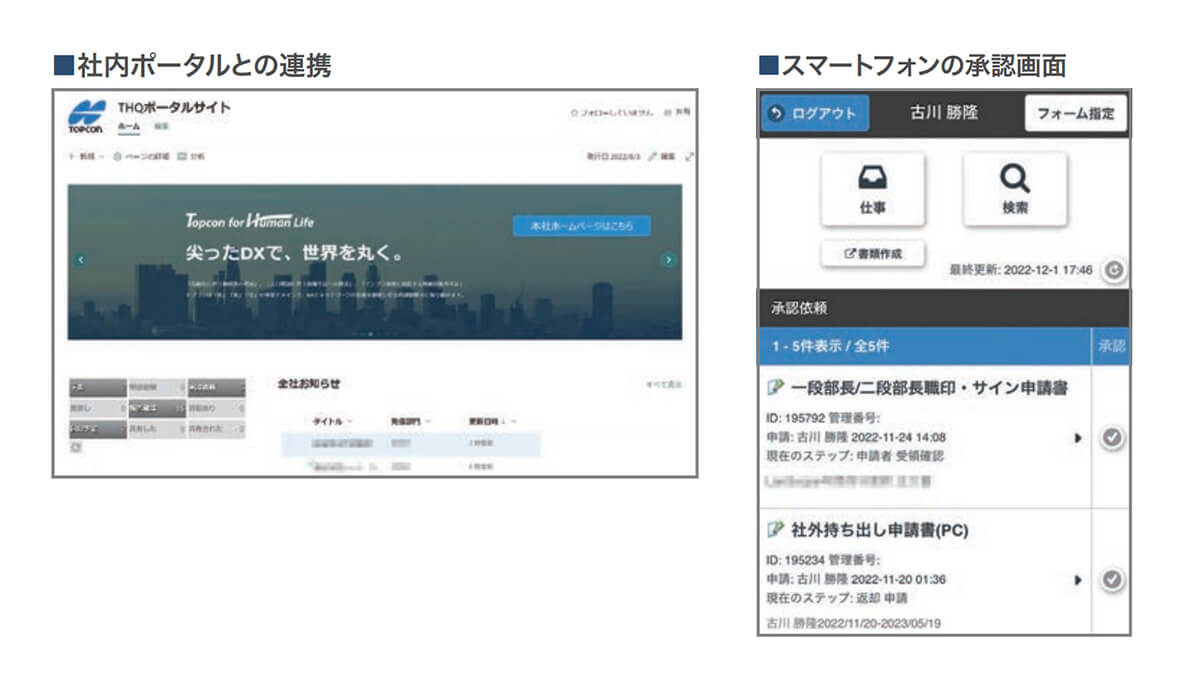

29の国と地域を拠点に「医(ヘルスケア)・食(農業)・住(建設)」の分野でDXを推進する株式会社トプコンは、時間や場所にとらわれない申請承認業務を実現するためにワークフローシステム「AgileWorks」を導入しました。

同社では以前、利用していたワークフローシステムがモバイル未対応であり、申請承認業務が停滞するケースがしばしば発生していました。また、保守運用の工数も増大化しており、プログラミングが必要な箇所も多いため業務が属人化している点も課題となっていました。

こうした状況を問題視した同社は旧システムの刷新を決断し、新たなワークフローシステムの選定を開始。属人化の解消を重視して製品の比較検討を行った結果、誰にでも使いやすいUIで内製化しやすい点を評価し、「AgileWorks」の導入に至りました。

導入プロジェクトでは開発業務などの属人化を防ぐ体制構築にも力を注ぎ、約6か月間で運用を開始しました。現在、「AgileWorks」はグループ9社、約1,900名に展開されており、当初の目的であったマルチデバイス対応と意思決定の迅速化を実現。

また、新たに加わったメンバーでも開発業務を行えるようになり、従来は1件につき40時間を要していたワークフローの開発が8時間程度まで短縮されるなど、属人化解消にも大きな成果を得ています。

株式会社テレビ朝日の属人化解消事例

数々の人気コンテンツを世に送り出す株式会社テレビ朝日は、働き方改革の一環としてワークフローシステム「AgileWorks」を導入し、業務の効率化と標準化を実現しました。

テレビ局という業態柄、同社には数多くの申請関連業務が存在し、総務部においては月に200件近くの申請を処理しています。従来、これらの申請は紙ベースで行われており、申請者は書面に手書きで情報を記入し、対面で手続きを行っていたため、申請者・受領者の双方ともに業務負荷が高い状態でした。また、申請の承認判断には相応の業務知識が求められるため、属人化してしまう点も課題となっていました。

これらの課題を受け、同社は「IDEX」というシステムを構築して入館事前申請業務を電子化。一定の業務効率化を達成したものの、それ以外の申請については紙による運用が続いており、社内では電子申請のニーズが高まり続けていました。

当初「IDEX」の拡張を検討した同社ですが、コストと工数をかけて独自のシステム開発を行う従来のやり方は変えるべきと判断し、新たなシステムの導入に向け製品選定を開始しました。複数のサービスを比較検討した結果、使いやすさやコストパフォーマンス、同業種における実績などを評価し、「AgileWorks」の導入に至りました。

導入後、同社の申請関連業務は大幅に効率化。申請のための移動や待ち時間が解消され、総務担当者においても申請処理のたびに業務の手を止める必要がなくなりました。また、時間や場所の制約が解消されたことで、コロナ禍にはスムーズにテレワークへと移行できた点など、働き方改革の観点でも効果を実感。

さらに、申請状況や進捗状況が可視化されたことで業務の標準化や精度向上にもつながっており、これまで属人的に把握されていた業務知識の継承にも効果が期待されています。

ドリコ株式会社の属人化解消事例

資源開発事業や水環境事業を展開するドリコ株式会社は、「X-point Cloud」を導入してアナログな業務環境を刷新するとともに、技術や知識を継承する基盤を構築することに成功しました。

「X-point Cloud」の導入以前、同社には紙文化が強く根付いており、社内のほとんどの業務が紙の帳票とアナログな入力業務で組み立てられていました。紙ベースの帳票運用は多くの手間が発生するだけでなく、帳票の紛失や入力ミスといったリスクも課題に。さらに、コロナ禍に突入したことで在宅勤務へと移行したものの、紙の帳票への押印や回付がネックとなり、やむを得ず出社する従業員が続出しました。

この状況を問題視した同社は、業務環境の抜本的なデジタル化を決意し、ノートPCの配布やネットワークの整備、Web会議ツールの導入など、在宅勤務に適した業務環境の整備を開始。次なる施策として同社が着手したのが、かねてより注目していたワークフローシステムの導入でした。

複数の製品を比較検討した結果、紙の帳票レイアウトをそのまま再現できる点や導入実績の豊富さを評価し、「X-point Cloud」の導入に至りました。

同社が新設したばかりの情報システム部門はリソースやノウハウが十分とは言えなかったものの、エイトレッドの「導入支援サービス」を活用することで導入プロジェクトは着実に進行。段階的に利用範囲を拡大し、現在はグループ会社を含む全社に「X-point Cloud」を展開することに成功しています。

70種類ほど存在していた紙の帳票をほぼすべてデジタル化し、申請書作成にかかる手間が削減されたほか、入力ミスなどのリスク低減にもつながっています。

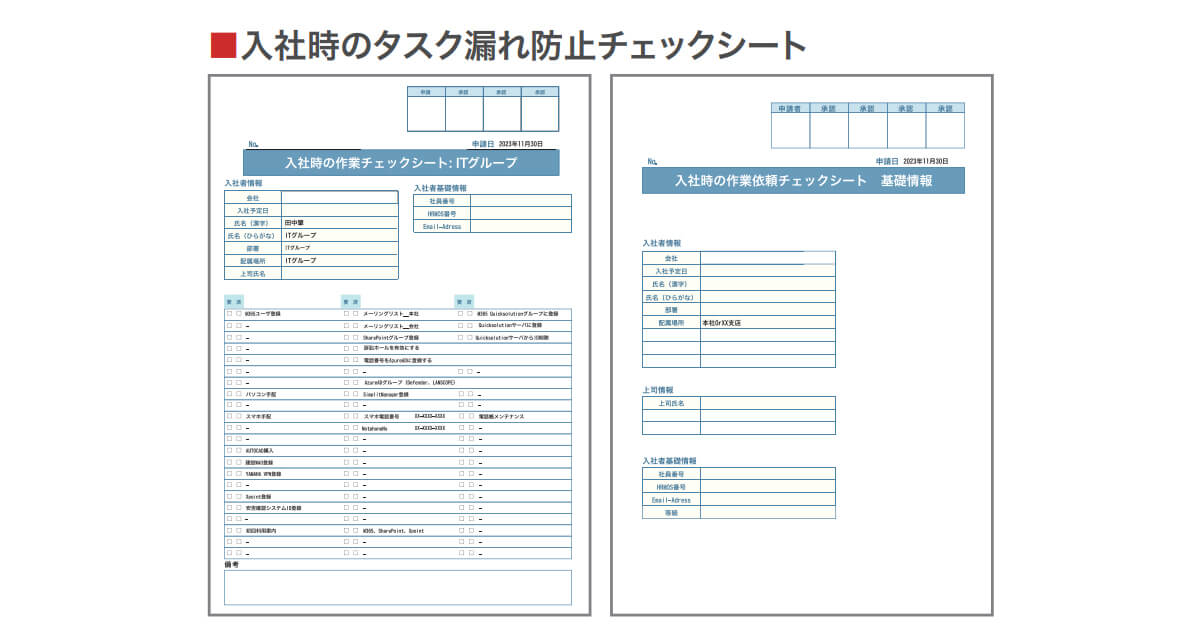

また、同社は申請業務以外にも「X-point Cloud」を活用し、業務の可視化を進めています。たとえば、従業員の入社時に実施する業務をリスト化し、「X-point Cloud」上で管理するチェックシートを作成しています。これにより必要な業務が可視化され、実施漏れのリスクが低減されました。

さらに、過去のデータが「X-point Cloud」上に蓄積され、簡単に閲覧・参照できる仕組みが整ったことで、若手従業員への知識・技術の継承にも役立てられています。

本州化学工業株式会社の属人化解消事例

国内のファインケミカル業界を牽引する本州化学工業株式会社は、情報システム基盤の刷新を図り「X-point Cloud」を導入しました。

従来、グループウェア上のワークフロー機能で申請業務を行っていた同社ですが、モバイル端末での承認に対応しておらず、承認までに多くの時間を要していました。また、開発運用面では独自のカスタマイズ要件が多く、メンテナンス作業の工数増加や属人化が課題となっていました。

そこで同社は、既存のグループウェアからの移行を決断し、ワークフローシステムの選定を開始。定期バージョンアップの実施や導入実績の豊富さ、そして複雑な開発が不要で設定を行える点などを評価し、「X-point Cloud」の導入に至りました。

「X-point Cloud」に搭載されているフォーム作成ソフト「eFormMaker」の操作性の高さや充実したサンプルが助けとなり、移行はスムーズに進行。現在、約30種類の申請業務が「X-point Cloud」上で行われており、年間の総申請数は1,400件を上回っています。

また、懸案だったモバイル対応が実現したほか、ブラックボックスになっていた申請業務が可視化されたことで決裁スピードの向上や承認漏れの削減につながっています。

さらに、X-point Cloudはノーコードツールのため、情報システムグループの全員が申請書の作成や承認経路の設定を行うことが可能に。スキルの属人化が解消されたことで開発・メンテナンス作業が大幅に効率化しています。

まとめ

今回は、属人化のデメリットや、属人化解消のポイント、そしてワークフローシステムが役立つ理由をご紹介しました。

属人化の解消は、企業・従業員の双方に大きなメリットをもたらします。今回ご紹介した情報も参考に、業務の標準化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

経費+時間の削減が鍵!

ワークフローシステムがタイムパフォーマンスを改善!

「コスト削減」の効果を最大化する方法について解説します。

こんな人におすすめ

・ 間接業務に追われてコア業務に注力できない。

・コスト削減をしているが効果が限定的。

・ DXの取り組みを加速させたい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。