ハイブリッドワークとは?メリット・デメリットや導入のポイントを解説!

- 更新 -

新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、テレワークが急速に普及しました。

一方で、コミュニケーションの希薄化をはじめとしたテレワークの課題が顕在化したことで、オフィスワークの重要性も見直されつつあります。

そうしたなか、新たなワークスタイルとして注目を集めているのが「ハイブリッドワーク」です。

しかし、

「ハイブリッドワークとはどんな働き方?」

「ハイブリッドワークを導入するメリットやポイントは?」

「ハイブリッドワークの促進に役立つITシステムは?」

といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ハイブリッドワークに焦点を当て、その意味や注目を集めている背景、導入のメリットやポイントについて解説します。

ハイブリッドワークの促進に役立つITシステムも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

【セミナー録画配信(無料)】

ハイブリッドワークの不満を解決し生産性を高めるには?

ハイブリッドワークの課題を解決する方法を解説します。

こんな人におすすめ

・出社を増やして「社員の不満が増えた」と感じている

・ハイブリッドワークのコミュニケーションに課題がある

・フリーアドレスのコミュニケーションを円滑にしたい

ハイブリッドワークとは?

ハイブリッドワークとは、オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方を指します。

ハイブリッドワークの例として、以下のような働き方を挙げることができます。

ハイブリッドワークの例

- オフィス勤務・テレワーク勤務を従業員が自由に選択可能

- 週3日はオフィス勤務、週2日はテレワーク勤務

- 毎週月曜日はオフィス勤務、それ以外はテレワーク勤務でも可 など

また、テレワークといっても「在宅勤務」だけではなく、移動中の交通機関や取引先のオフィスなどで就業する「モバイル勤務」、サテライトオフィスやコワーキングスペースなどで就業する「サテライト勤務」などがあります。

つまりハイブリッドワークは、複数ある選択肢のなかから状況に応じて働く場所を選択・組み合わせることができる新しいワークスタイルなのです。

ハイブリッドワークが注目を集める背景

では、なぜ今ハイブリッドワークが注目を集めているのでしょうか。

それは、コロナ禍でテレワークが急速に広まったことが関係しています。

アフターコロナでハイブリッドワークが注目される理由

テレワークは多くの企業・従業員にとってメリットがある一方で、実際にコロナ禍にテレワークを行ったことで以下のような課題が顕在化したというケースも少なくありません。

コロナ禍のテレワークで顕在化した課題

- コミュニケーションの希薄化

- オフィスワークの方が適している場合も

- テレワーク環境・設備の課題

コロナ禍でのテレワーク実施に伴う課題を受け、アフターコロナにおいてはオフィスワークとテレワークの「いいとこ取り」とも言えるハイブリッドワークが注目を集めているのです。

では、テレワークで直面しがちな課題について、もう少し詳しく見ていきましょう。

コミュニケーションの希薄化

テレワークでよくある課題のひとつが、コミュニケーションの希薄化です。

対面でコミュニケーションを取れるオフィス勤務と違って、テレワークではWeb会議システムやチャットツールでのコミュニケーションが主流です。

しかし、業務上必要な連絡しかしなくなることで、従業員同士のコミュニケーションが減少してチームワークが低下したり、従業員が孤独感を抱いてしまったりといった状況が発生する恐れがあります。

オフィスワークの方が適している業務も

従業員の気質や業務内容によっては、テレワークよりもオフィスワークの方が適しているケースがあります。

当然ではありますが、人によって業務に集中できる環境は異なります。

また、業務内容によっては従業員同士でアイデアを出し合ったり、質問や相談をしたりしながら作業を進めた方が効率的な場面もあるでしょう。

ほかにも、サーバー保守や機密情報を扱う業務など、セキュリティの観点からオフィス以外では行えない業務もあるかもしれません。

このように、全社一律でテレワークを実施しようとすると、かえって業務が停滞してしまったり、パフォーマンスが落ちてしまう可能性も考えられるのです。

テレワーク環境・設備の課題

テレワークの実施にあたり、環境・設備の面が課題となるケースもあります。

新型コロナウイルス感染症が流行した際のように、急遽テレワークへの移行を余儀なくされたケースの場合、従業員の自宅に必ずしも就業環境が整っているとは限りません。

たとえば、自宅に安定した通信環境が整っていない場合や、十分なワークスペースを確保できないケースなどがあります。

また、同居人も在宅勤務を行っている場合や、小さな子供がいる場合など、自宅では仕事に集中するのが難しいケースも考えられるでしょう。

ハイブリッドワークの実施割合は増加傾向

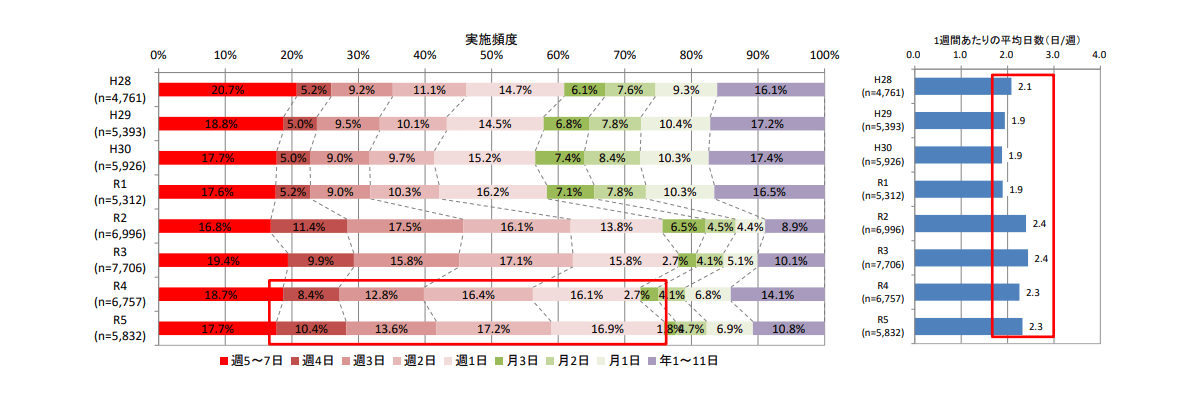

実際に、国土交通省が公開している「令和5年度 テレワーク人口実態調査」によると、コロナ禍を経てハイブリッドワークの実施割合は増加傾向にあります。

この調査によれば、令和3年(2021年)をピークに直近1年間のテレワーク実施率は減少しています。新型コロナウイルス感染症の流行以前と比べると高い水準を維持しているものの、コロナ禍からのより戻しが生じていると考えられます。

一方で、令和5年(2023年)は前年に比べて1週間のうち1~4日でテレワークを実施する人の割合が増加しており、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが拡大しているとの見解が示されています。

(出典元:令和5年度 テレワーク人口実態調査|国土交通省)

(出典元:令和5年度 テレワーク人口実態調査|国土交通省)

ハイブリッドワークを導入するメリット

次に、ハイブリッドワークを導入する主なメリットとして、以下の5点を紹介します。

ハイブリッドワークのメリット

- コミュニケーション不足の解消

- 生産性の向上

- 従業員満足度の向上

- 優秀な人材の獲得

- オフィスの最適化

- BCPの観点でも有効

それぞれ詳しく確認していきましょう。

コミュニケーション不足の解消

先述の通り、テレワークではオフィスワークよりもコミュニケーションが少なくなりがちです。

オフィス勤務とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークであれば、対面でのコミュニケーション機会を確保することができます。

テレワークでは機会が少ない部門を超えた交流も可能になることで、知見の共有が活発になったり、新たなアイデアやイノベーションが生まれる可能性も高まるでしょう。

生産性の向上

ハイブリッドワークの導入は、生産性の向上にも効果が期待できます。

先述したように、業務内容によってはテレワークよりもオフィスで行ったほうが効率が良いケースがあるほか、人によって集中できる環境も異なります。

就業場所を柔軟に選択することができるハイブリッドワークであれば、各従業員が状況に応じて最適な環境で業務に取り組むことができ、組織全体の生産性の向上につなげることが可能です。

従業員満足度の向上

ハイブリッドワークは、従業員満足度の向上にも有効です。

オフィスワークとテレワークを使い分けられるようになることで、従業員は個々の事情にあわせて働くことが可能になります。

たとえば、テレワークに切り替えることで介護や育児との両立を図ったり、通勤に費やしていた時間を家族と過ごす時間や趣味や自己啓発の時間に充てたり、といった具合です。

その結果、従業員満足度が高まり、パフォーマンスの向上や離職率の低下といった効果が期待できます。

優秀な人材の獲得

ハイブリッドワークの導入は、優秀な人材の獲得にも効果が期待できます。

働き方改革が広く浸透し始めたことや、昨今の新型コロナウイルスの流行をきっかけに、自身の働き方を見直した人も多いことでしょう。

とくに近年は、ワークライフバランスという概念が普及しつつあり、柔軟な働き方への注目度が高まっています。

そうしたなか、ハイブリッドワークを導入していることは、働き手にとって魅力的な条件のひとつになりうるでしょう。

人手不足がますます深刻化していくと予想されている今後、ハイブリッドワークの導入は優秀な人材を獲得していくために有効な取り組みとなるはずです。

オフィスの最適化

ハイブリッドワークを導入することで、オフィスの最適化につなげることも可能です。

テレワークで働く従業員が増えればオフィスに余裕が生まれ、柔軟なオフィススタイルを構築することができます。

たとえば、固定席を設けないフリーアドレス制を導入したり、執務スペースを縮小してリフレッシュスペースを拡充したりすることで、従業員同士のコミュニケーションが活発化してイノベーションが生まれるかもしれません。

また、単純にオフィススペースを縮小して固定費を削減することも可能です。

BCPの観点でも有効

ハイブリッドワークを導入することは、BCP(事業継続計画)の観点でも効果的です。

「VUCA時代」とも呼ばれる現代、地震などの自然災害や感染症によるパンデミック、サイバーテロなどの脅威は、あらゆる企業にとって無関係とはいえないリスクです。

オフィスだけでなく、在宅勤務やサテライトオフィス勤務といったテレワークに対応する体制を整えておくことは、リスク分散という意味でBCPの強化につながるでしょう。

国内企業のハイブリッドワーク推進事例

次は、日本国内におけるハイブリッドワークの先進企業の事例をご紹介します。

日本マイクロソフトのハイブリッドワーク推進事例

日本マイクロソフト株式会社は、2007年から在宅勤務制度を取り入れるなど、早くからワークスタイルイノベーションに取り組んできました。

コロナ禍に突入する以前の2018年、さらなる生産性向上と快適な職場環境の構築を目指し、品川本社の「オフィス改修プロジェクト」を発足。

その後、コロナ禍に突入したことで「物理空間が果たす役割」と「場所に依存しない働き方の利点」の両面で気付きを得ることになり、それらの気付きは「オフィス改修プロジェクト」にも大きく反映されました。

2022年6月末に完成したオフィスには、同社のソリューションを活用した会議室やブース、在宅勤務による運動不足解消やオフィス勤務時の気分転換に使えるアクティビティルームなど、ハイブリッドワークに対応する環境が整っています。

(参照:リモート ワークから、ハイブリッド ワークへ - Microsoft for business)

NECグループのハイブリッドワーク推進事例

2018年より働き方改革「Smart Work」を推進してきたNECグループは、2021年11月に「Smart Work 2.0」の本格展開を発表しました。

この「Smart Work 2.0」では、「Workplace」「Digital Technology」「Work Principles」という3領域の施策を打ち出しています。

「Workplace」においては、従来のオフィスを「コミュニケーションハブ」、会議室や食堂などを「共創空間」と再定義し、リモートワーク・コミュニケーションハブ・共創空間を組み合わせたハイブリッドワークに移行することを目指しています。

また、「Work Principles」では、遠隔地居住勤務の導入やワーケーション推進など、従業員自ら働き方をデザインするロケーションフリーを後押しするルールの整備を掲げています。

(参照:NECグループの新たな働き方改革「Smart Work 2.0」を本格展開 (2021年11月22日): プレスリリース | NEC)

富士通のハイブリッドワーク推進事例

ニューノーマルにおける新たな働き方のコンセプト「Work Life Shift」を実践してきた富士通株式会社は、ハイブリッドワークの実現などを目指す「Work Life Shift 2.0」の展開を発表しました。

「Work Life Shift 2.0」では、オフィスの新たな景色の創造、およびサテライトオフィスの社外開放などを通じ、真のハイブリッドワークを実践・推進しています。

さらに、ハイブリッドワークの実践で得た経験をデータとして見える化し、DX企業としての働き方の進化を目指しています。

(参照:一人ひとりのWell-beingに向き合うDX企業としての働き方へ「Work Life Shift」の進化 : 富士通)

ハイブリッドワークを導入する際の注意点・ポイント

次は、ハイブリッドーワークを導入するにあたって覚えておきたいポイントを紹介します。

業務のデジタル化は必須

ハイブリッドワークを導入・促進するには、オフィスワークでもテレワークでも、業務に支障をきたさないような体制を整える必要があります。

そのためには、ITシステム・ツールを利用して業務のデジタル化を進めることが不可欠です。

たとえば、ハイブリッドワークを導入するうえで役立つITシステム・ツールとしては以下を挙げることができます。

ハイブリッドワークに役立つシステム・ツール

- グループウェア

- 勤怠管理システム

- 電子帳票システム

- ワークフローシステム

各システム・ツールについて簡単に内容を確認していきましょう。

グループウェア

グループウェアは、組織内のコミュニケーションを円滑にし、業務効率化を促進するためのソフトウェアのこと。

情報共有に役立つさまざまなツールが集約されており、全社共通の「社内ポータル」としても利用できるので、ハイブリッドワークでの情報共有・コミュニケーションの促進に最適だと言えるでしょう。

勤怠管理システム

勤怠管理システムは、従業員の出退勤時間や休憩時間、休暇の取得状況といった勤怠に関する情報管理に役立つ機能が搭載されたシステムのこと。

オフィスワーク・テレワークが混在するハイブリッドワークは従業員の勤怠情報の記録・把握が煩雑になりがちですが、勤怠管理システムを活用することで効率化することができるでしょう。

電子帳票システム

電子帳票システムは、注文書や請求書など企業間でやり取りされる帳票類の送受信を電子化するシステムのこと。

紙ベースで企業間取引を行っていると、帳票の印刷や押印、封入封緘など、オフィスでしか行えない作業が発生してしまいますが、電子帳票システムを用いることでデバイス上で帳票のやり取りを行えるようになります。

ワークフローシステム

ワークフローシステムとは、申請や稟議などのあらゆる社内手続きを電子化するシステムのこと。

詳しくは後述しますが、ワークフローシステムを活用することでシステム・ツールごとに分散しがちな手続きを集約することができ、ハイブリッドワークにおけるシステム共通基盤として役立てることができます。

/

サクッと学ぼう!

『1分でわかるワークフローシステム』

無料ダウンロードはこちら

\

オフィス環境の整備

ハイブリッドワークの導入にあたり、オフィス環境の見直しと整備にも取り組むことをおすすめします。

オフィスに出勤する人数が減ったにもかかわらず、全従業員の出社を前提としたオフィス環境のままだと、無駄なコストが発生したり、スペースの有効活用が阻まれてしまいます。

先述したフリーアドレス制を導入すれば、全従業員分の専用デスクを確保する必要がなく、空いたスペースをWeb会議用のスペースやリフレッシュスペースなどに充てることができるでしょう。

ハイブリッドワークの仕組みづくり

ハイブリッドワークを機能させるための仕組みづくりも必要です。

従業員が別々の場所で業務に取り組むことになるため、就業場所や就業時間、出社日数などのルールを明確化しておく必要があります。

また、ハイブリッドワークでは、通常のオフィスワーク以上に内部統制・ガバナンスの徹底が求められます。

業務のマニュアルやセキュリティに関するガイドラインを作成し、事前に周知・教育する機会を設けましょう。

ワークフローシステムがハイブリッドワークを促進

ハイブリッドワークを導入する際のポイントとして、ITシステム・ツールを利用して業務のデジタル化を進めることが重要だとお伝えしました。

いくつかハイブリッドワークに有効なITシステム・ツールを紹介しましたが、なかでも活用を強くおすすめしたいのがワークフローシステムです。

では、ワークフローシステムがハイブリッドワークの導入・定着に役立つ理由をご紹介します。

オフィスでもテレワークでも各種手続きが可能に

紙ベースで各種申請や稟議などを行っている場合、書面の印刷や手渡しによる回覧、ハンコによる承認・決裁など、オフィスのいなければ行えない作業が多々発生します。

そのため、「テレワーク中なのに書類の確認や押印のためだけに出社しなければならない」、あるいは「承認者や決裁者がテレワーク中で申請・稟議が進まない」といった状況に陥りがちです。

ワークフローシステムを導入することで、オフィスワーク時はもちろん、テレワーク時でもデバイス上で各種申請や稟議などを行える基盤が整います。

そのため、オフィスワークとテレワークが混在するハイブリッドワークであっても、申請・稟議などの各種手続きをスムーズに行うことが可能になります。

システム連携で業務のデジタル化を加速

ワークフローシステムは、外部システムと連携することでさらなる業務効率化を図ることが可能です。

先述した通り、ハイブリッドワークではITシステム・ツールの活用が重要ですが、やみくもに導入を進めてしまうと、システム・ツールごとに手続きが分散してしまいがちです。

ワークフローシステムなら、各システム・ツールで行われていた手続きを集約することができ、部署部門を横断して利用できる共通基盤として活用することが可能です。

たとえば、テレワークでのコミュニケーションに役立つグループウェアと連携することで、シングルサインオンによってログインの手間を省いたり、グループウェアの画面上で申請・決裁を行うことが可能になります。

また、勤怠管理システムや会計システム、電子帳票システムなどの業務システムと連携することで、個々の業務をつなぎ合わせて業務プロセス全体の最適化を図ることができるでしょう。

このように、すべての従業員が関わるワークフローを電子化することにより、さまざまな業務のデジタル化をスムーズに推進することが可能になります。

リモートワークの円滑化・高度化を実現した事例

最後に、ワークフローシステムを活用してリモートワークの円滑化や高度化を実現した企業事例をご紹介します。

ここでは、累計4,500社以上の導入実績を誇るワークフローシステム「X-point Cloud」「AgileWorks」の導入事例から一部をご紹介します。

【国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム】

>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

【システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム】

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

フルリモートでの各種人事制度の運用を円滑化(ゆめみ)

法人向けのWebサービス開発・制作・コンサルティングといった事業を展開する株式会社ゆめみは、フルリモートを前提とした各種人事制度の運用に「X-point Cloud」を活用しています。

同社は2009年に「X-point」を導入し、紙ベースで行われていた申請業務のペーパーレス化を実現。その後も「X-point」の活用を続け、2021年にはクラウド版の「X-point Cloud」へのリプレイスを実施しており、現在ではフルリモートを前提とした各種人事制度の運用に「X-point Cloud」が役立てられています。

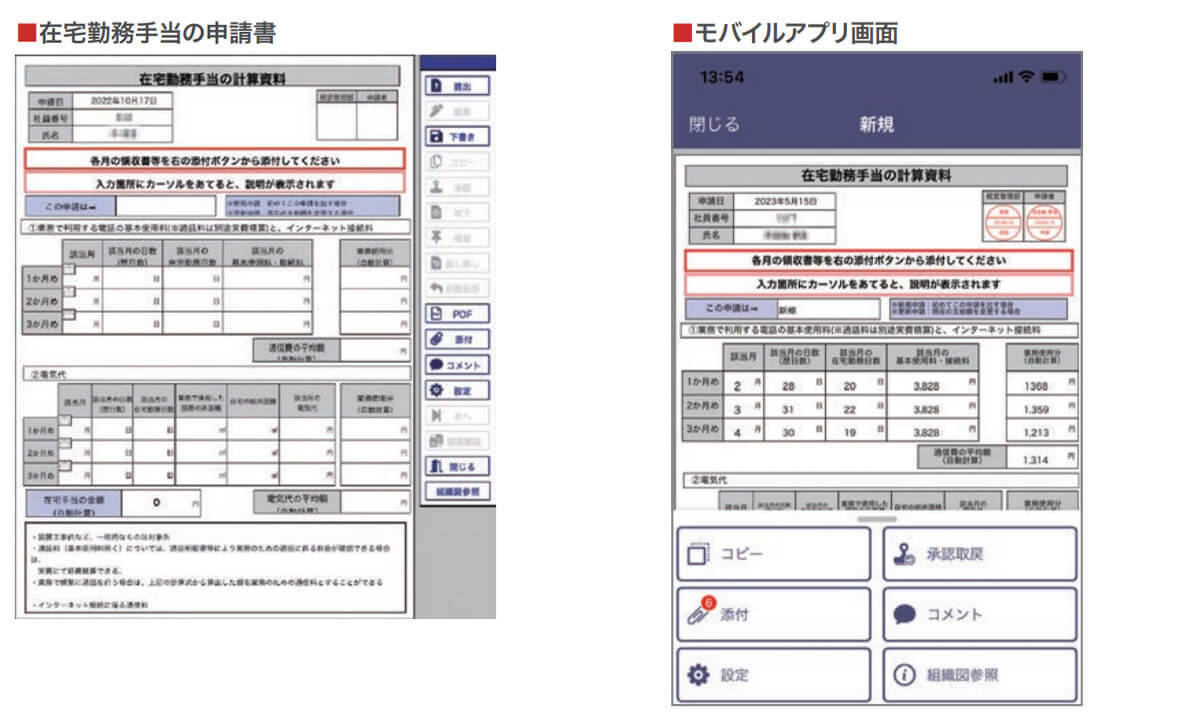

たとえば同社では、ホームオフィス費用を全額会社負担とする「フルリモし放題制度MAX」を2022年頃に開始していますが、この制度の円滑な運用にも「X-point Cloud」が貢献しています。

テレワーク用にPCやモニターなどの備品を購入する際、「X-point Cloud」で備品購入申請書を作成すると、関連書類として備品買取の申請書が紐づけられます。これにより、購入日付などを入力するだけでスムーズに買取金額を算出することができ、テレワーク用に購入した備品を退職時に買い取ることができます。

さらに、「フルリモし放題制度MAX」ではテレワーク時の諸経費も補助しており、在宅勤務手当の申請書に在宅勤務日数などを入力すると当月の申請金額が自動算出される仕組みも構築しています。

同社ではこのように、リモートワークを前提とした各種制度を円滑に運用できる業務体制を「X-point Cloud」で実現しています。

「リモートワーク2.0」に向けた体制基盤を構築(ウイングアーク1st)

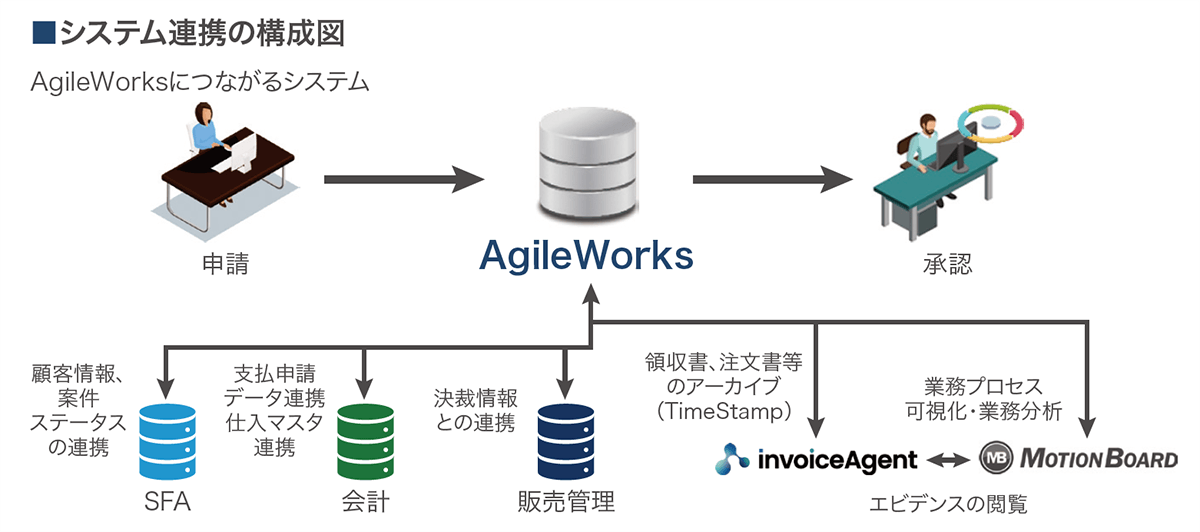

帳票・文書管理ソリューションおよびデータエンパワーメントソリューションを提供するウイングアーク1st株式会社は、DXの加速を目的に「AgileWorks」を導入しました。

コロナ禍以前の2019年にはフルリモート体制を確立するなど、社内業務のデジタル化に一定の成果を収めていた同社。さらに同社では、デジタルの力でリモートワークを最適な形にデザインする「リモートワーク2.0」を提唱し、その実現を目指していました。

しかし、同社が当時利用していたワークフローシステムは他システムとの連携性が乏しく、システム連携に多大な工数を要するなど、業務環境の高度化を阻害する要因となっていました。

そこで同社は、「リモートワーク2.0」を実現するにはシステム連携の要となるワークフローシステムを一新する必要があると判断し、リプレイスに向けた製品選定を開始。

同社が提供する各種ソリューションと標準機能でつながる連携性や、先付けメンテナンス機能を備えており保守性が優れている点が決め手となり、「AgileWorks」の導入に至りました。

導入決定から約1年後に「AgileWorks」の運用を開始し、グループ会社を含む全従業員約700名に展開。「リモートワーク2.0」の実現に向けたシステム基盤が整いました。

「AgileWorks」をハブに各種システムのマスタデータが連携され、各種申請処理の負担が大幅に軽減し、組織全体で生産性向上の効果が表れています。

まとめ

今回は、近年注目を集めるハイブリッドワークに焦点を当て、その意味やメリット、ハイブリッドワークを導入・促進するためのポイントを解説してきました。

オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリッドワークは、企業・従業員ともに多くのメリットが期待できます。

そして、ハイブリッドワークを促進していくのであれば、ワークフローシステムの導入が効果的です。

ハイブリッドワークの導入・促進を見据えている企業は、今回ご紹介した情報も参考にワークフローシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

ハイブリッドワークも!

アフターコロナ時代における新たな働き方の潮流とは?

従来のテレワークの課題を解決する方法を解説します。

こんな人におすすめ

・テレワークをやめてしまった

・テレワーク下での業務効率を上げたい

・ハイブリッドワークなど新しい働き方を導入したい

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。