意思決定のスピード・精度を高める方法とは?代表的なプロセス・モデルや改善に役立つシステムを紹介!

- 更新 -

本記事では、意思決定の基礎的な知識から重要性が増している背景についてわかりやすく解説します。

意思決定の迅速化・精度向上を実現するITシステム・ツールや事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- 意思決定とは?

- 意思決定プロセスにおける7つのステップ

- 主な意思決定モデル

- 意思決定の重要性が高まっている理由

- 日本企業型の意思決定とは?

- 意思決定の迅速化・精度向上にワークフローシステム

- ワークフローシステムによる意思決定の改善事例

- まとめ

もっと見る

「Fit to Standard」で意思決定の最適化を実現しよう!

こんな人におすすめ

・意思決定を最適化する方法を調べている

・レガシーシステムからの脱却を目指している

・「 Fit to standard」と「Fit&Gap」の違いが知りたい

意思決定とは?

意思決定とは、ある目標を達成するために複数の選択肢のなかから最良と思われる選択肢を選ぶ行為を指します。

ビジネスシーンでは、あらゆる場面で意思決定が行われています。

たとえば、備品などの購買をはじめとした日常的な決定から、人材採用や他社との契約、新規プロジェクトの立ち上げといった重要な決断まで、大小さまざまな意思決定が存在します。

そして、我々を取り巻く状況が目まぐるしく変化している昨今、企業には意思決定のスピードや精度が今まで以上に求められています。

意思決定プロセスにおける7つのステップ

意思決定には以下のようなステップが存在し、その一連の流れを指して意思決定プロセスと呼びます。

- 対象の特定

- 情報収集

- 選択肢の特定

- エビデンスの分析

- 意思決定

- 決定事項の実行

- 意思決定の評価・検証

では、意思決定プロセスを構成する各ステップについて詳しく見ていきましょう。

1.対象の特定

まず、意思決定を行う必要がある事柄を特定します。

意思決定は何かしらの目標を達成するために行いますが、「何について検討するのか」という対象が明確になっていなければ、適切な意思決定は行えません。

解決すべき現状の課題や問題点など、何を対象とするのかを明確にしたうえで、意思決定に必要な準備を進めていきます。

2.情報収集

意思決定の対象が明確になったら、それに関連する情報収集を行います。

過去に同様の問題・課題に対処したことはないか、関連するデータはないかなど、まずは社内で情報を集めてみましょう

また、社外の情報を収集するのも有効です。

公的機関や調査会社が発表している情報を活用したり、自社でアンケート調査などを実施して情報を収集するのも効果的です。

3.選択肢の特定

次に、課題や問題点の解決方法になりうる選択肢を特定します。

選択肢はひとつに絞るのではなく、複数の代替案を用意することが大切です。

収集した情報をもとにさまざまな角度から解決策を模索し、複数の選択肢を用意しましょう。

4.エビデンスの分析

特定した選択肢に対し、収集した情報も参考にエビデンス(証拠・根拠)の分析を行います。

その選択肢を実行した場合のメリット・デメリットや得られる成果、実現可能性などを分析し、意思決定の判断材料とします。

5.意思決定

複数の選択肢のなかからひとつを選択するステップです。

エビデンスの分析結果に基づき各選択肢を比較・検討し、最良と思われる選択肢を決定します。

6.決定事項の実行

決定事項を実際の行動に移すステップです。

決定した内容を実現可能なものにするため具体的な計画を策定し、体制を整備したうえで計画を実行します。

7.意思決定の評価・検証

意思決定を意味あるものにするためには、実行して終わりではなく、評価・検証することが大切です。

決定事項は計画通り遂行できたのか、当初想定していた効果は得られたのかなど、意思決定を振り返ることで、うまくいった点や反省点を今後の意思決定の判断材料にすることができます。

意思決定の精度を高めていくためにも、意思決定の評価・検証を行ってナレッジを積み重ねていきましょう。

主な意思決定モデル

次に、主な意思決定モデルとして以下の3つをご紹介します。

- 合理的意思決定モデル

- 直感的意思決定モデル

- 創造的意思決定モデル

各モデルの特徴について見ていきましょう。

合理的意思決定モデル

合理的意思決定モデルは、論理的かつ順序立てて意思決定を行う方法です。

意思決定モデルのなかでも一般的な方法であり、上述した7ステップは合理的意思決定モデルで用いられる意思決定プロセスの一例です。

直感的意思決定モデル

直感的意思決定モデルは、情報やデータを最優先するのではなく、経験に基づく直感で意思決定を行う方法です。

類似する問題・課題に対処した経験が豊富な場合に用いられることが多い意思決定モデルです。

創造的意思決定モデル

創造的意思決定モデルは、合理的意思決定モデルと直感的意思決定モデルを組み合わせたような意思決定方法です。

問題に関連する情報・データを収集して選択肢を特定するという点では合理的意思決定モデルと同様ですが、意思決定者自身が各選択肢について積極的に検討して意思決定を行う点は直感的意思決定モデルに近いと言えます。

意思決定の重要性が高まっている理由

昨今、組織運営において意思決定の重要性が一層高まってきています。

次は、その理由について確認していきましょう。

DXの流れが加速

意思決定の重要性が高まっている理由のひとつに、DX(デジタルトランスフォーメーション)が挙げられます。

デジタル技術の急速な発展により、市場競争は今まで以上に活発化しています。

そして、スマートフォンの普及やIoT、AIといった技術の進化により、企業が収集できるデータの種類・量は加速度的に増加してきています。

そうしたなか、DXを推進してビッグデータを有効活用できる環境を整え、データに基づく精緻な意思決定を行うことが重要性を増しているのです。

VUCA時代の到来

DXと関連して、「VUCA時代の到来」も意思決定の重要性が増している要因と言えます。

VUCAとは、「変化が激しく将来の予測が困難な状況」を表す概念のこと。

「VUCA時代」とも言える現代、企業を取り巻く状況は目まぐるしく変化しています。

日々変化するビジネス環境や顧客ニーズに対応していくためには、データを活用しつつ状況に応じた速やかな意思決定を行えることが非常に重要だと言えるでしょう。

日本企業型の意思決定とは?

日本では、組織における意思決定の手法として「稟議」が一般的に知られています。

稟議は明治時代以降の官僚制組織の意思決定方式として用いられ、現代でも日本の公的機関や企業で採用されています。

しかし、稟議による意思決定は、決裁までに時間が掛かる、規則に縛られることで柔軟な対応が困難になる、といったデメリットを指摘されることが多々あります。

一方で、コンセンサス(合意形成)を取りやすく決裁さえ下りれば速やかに実行できる、ボトムアップのプロセスなので組織全体を巻き込んだ意思決定ができる、といったメリットも存在します。

稟議のメリットを最大限に活かしつつ、意思決定のスピード感や柔軟性を高めていくには、専用のITシステム・ツールを活用して意思決定プロセスを電子化・自動化することが有効です。

意思決定の迅速化・精度向上にワークフローシステム

日本型の意思決定方式である稟議ですが、メリット・デメリットが存在することをお伝えしました。

次は、稟議の良い部分を残しつつ、意思決定の迅速化や精度向上を実現するITシステム・ツールとして、ワークフローシステムを紹介します。

ワークフローシステムとは、稟議や申請などの社内手続きを電子化するシステムのこと。

では、ワークフローシステムが意思決定の改善に役立つ理由を見ていきましょう。

/

サクッと学ぼう!

『1分でわかるワークフローシステム』

無料ダウンロードはこちら

\

意思決定スピードの向上

ワークフローシステムを活用することで、意思決定のスピードを早めることが可能です。

たとえば、紙の稟議書を関係者に回付し、押印で承認作業を行っている場合、最終的な意思決定(決裁)までに多くの時間を要してしまいます。

ワークフローシステムで社内手続きを電子化していれば、稟議書の作成から回付、承認、決裁という一連の流れをスピードアップすることができます。

モバイル対応のワークフローシステムであれば、ノートPCやタブレット、スマートフォンから申請や承認を行えるため、承認者・決裁者がオフィス不在で意思決定が遅れてしまうといった事態も回避することが可能です。

意思決定の精度向上

ワークフローシステムの活用は、ナレッジの蓄積・アクセススピード向上による意思決定の精度向上という効果も期待できます。

ワークフローシステムで処理した決裁データはシステム上に保存され、必要に応じて速やかに参照したり集計したりすることができます。

過去の決裁データを参照したり、集計して分析を行うことで、蓄積したノウハウ・ナレッジに基づく精度の高い意思決定につなげることができるでしょう。

また、ワークフローシステムによっては、回付された稟議書・申請書にコメントを残したり、資料を添付したりすることが可能です。

これにより、決裁に至るまでに起案内容がブラッシュアップされたり、新たなアイデアが加わったりして、関係者のノウハウ・ナレッジを結集した意思決定を行うことができます。

意思決定プロセスの可視化

意思決定プロセスが可視化されるという点も、ワークフローシステム活用の利点と言えます。

紙ベースの稟議では、「どの段階まで承認が進んでいるのか」、「誰で承認が停滞しているのか」、といった状況が見えづらいですが、ワークフローシステムであれば稟議・申請の進捗状況を画面上で確認することが可能です。

また、「いつ・誰が・何を起案し、承認したのか」という履歴が記録されるため、証跡管理という面でも効果的です。

ワークフローシステムによっては、あらかじめ設定してある条件に基づき、適切な承認ルートを自動判別できるため、然るべき承認を経ずに意思決定が行われてしまう事態を防ぐことができます。

これらの特徴により意思決定プロセスが可視化され、内部統制の強化につなげることができます。

システム連携でさらに便利に

ワークフローシステムは、システム連携によって利便性をさらに高めていくことができます。

特定の業務領域に特化したITシステム・ツールが多数登場している昨今、部門ごとに多種多様なITシステム・ツールを導入しているという企業も多いのではないでしょうか。とくに近年では、カスタマイズを極力行わず、ITシステム・ツールの標準機能を組み合わせてシステム環境を構築していく「Fit to Standard」の考えが台頭してきています。

ワークフローシステムは、各種システム・ツールをつなぐハブとして活用することができ、システム・ツールごとに行っていた手続きを一元化したり、マスタ連携によってメンテナンスを効率化したりすることができます。各システム・ツールで扱っていたデータを集約した精緻な意思決定にもつなげることができるでしょう。

「Fit to Standard」で意思決定の最適化を実現しよう!

こんな人におすすめ

・意思決定を最適化する方法を調べている

・レガシーシステムからの脱却を目指している

・「 Fit to standard」と「Fit&Gap」の違いが知りたい

ワークフローシステムによる意思決定の改善事例

最後に、ワークフローシステムの導入により意思決定プロセスを改善した事例をご紹介します。

ここでは、シリーズ累計4,500社超の導入実績を誇り、意思決定プラットフォームとして活用可能なワークフローシステム「AgileWorks」の導入企業のなかから、意思決定の迅速化や精度向上につながった事例をご紹介します。

意思決定の迅速化と約2,000万円のコスト削減を実現(えがお)

株式会社えがおは、旧ワークフローシステムから「AgileWorks」へのリプレイスを実施し、意思決定の迅速化とコスト削減を達成しました。

同社は2010年代の初めごろから急速な組織拡大を続けてきた一方で、頻繁に行われる組織改編への対応が増大していました。なかでも、旧ワークフローシステムで行っていた申請業務の負担は大きく、組織改編のたびに外部パートナーに改修を依頼しなければならならず、外注コストや対応スピードが課題となっていました。また、旧システムは同社の複雑な組織構造や承認経路を再現することが難しいなど、機能面でも不足を感じている状況でした。

そこで同社は、これらの課題を解消するためワークフローシステムの刷新を決断。保守運用を内製化しやすく、充実した機能を有する新たなシステムを求めた結果、「AgileWorks」の採用に至りました。

運用開始から数年で、外部パートナーに委託していた保守運用作業や、申請書や承認経路の設定・改修作業の完全内製化を実現し、組織改編へのスピーディな対応が可能に。

さらに、「AgileWorks」の導入は意思決定の迅速化にもつながっています。たとえば、7以上の部門が関わる新商品発売プロジェクトでは、各部門が並列に申請書を閲覧・承認できるようになり、決裁期間が大幅に短縮されました。

同社の試算によれば、内製化や申請業務の効率化による実質的なコスト削減効果は2,000万円以上にのぼるなど、大きな成果を実感されています。

申請業務のペーパーレス化で意思決定をスピードアップ(WorkVision)

株式会社WorkVisionは、Excelと紙の帳票で運用していた申請業務の電子化を図り「AgileWorks」を導入しました。

従来、ほぼすべての申請業務をExcelと紙の帳票で運用していた同社。アナログな申請業務は工数の増大だけでなく、意思決定の遅れを招く要因となっていました。

そこで同社は申請業務の効率化および意思決定の迅速化を目指し、ワークフローシステムの導入を決定。製品選定の結果、さまざまなシステムと連携可能な点を高く評価し、「AgileWorks」の導入に至りました。

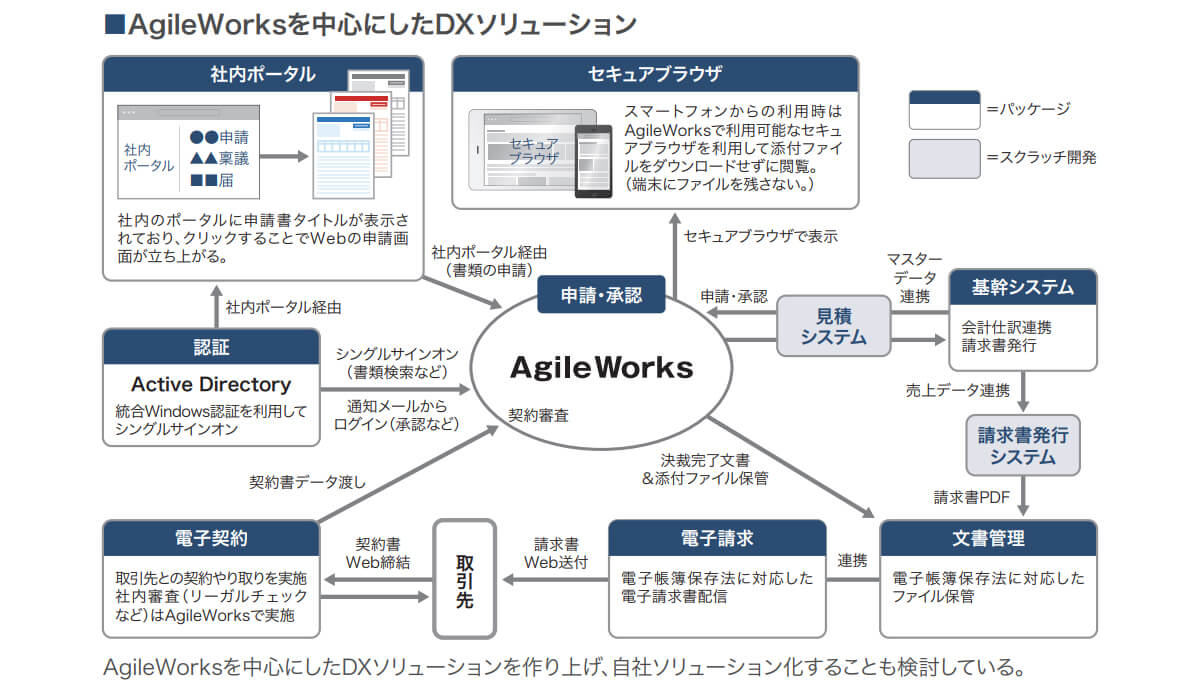

「AgileWorks」導入後、同社の申請業務は大きく改善。ほぼすべての申請業務のペーパーレス化を達成し、意思決定の迅速化を実現しています。また、多様なシステムと連携したことで、データ活用の推進やマスタメンテナンスの省力化にも効果を実感されています。

同社は現在、「AgileWorks」を中心に据えたDXソリューションの構築を進めており、将来的には自社ソリューションとしての提供も見据えています。

意思決定の迅速化やプロセスの一元化を実現(SCSK)

SCSK株式会社(※)は、基幹情報システム(ERP)刷新の一環として、ワークフローシステム「AgileWorks」を導入しました。

(※導入当時の名称は住商情報システム株式会社)

ワークフローシステム導入の主目的として、以下の5点が挙げられていました。

- 意思決定の迅速化を通じたオペレーショナルエクセレンスの実現

- 事業活動の見える化の徹底

- 全社マネジメント機能の強化

- 在宅勤務社員や客先常駐社員の意思決定プロセスへの参加

- 意思決定のナレッジマネジメント

システム選定においては、単なる申請処理ではなく意思決定が行えるシステムであること、大量の業務文書を安定的に処理できること、意思決定の認証経路を柔軟に変更でき、起案作成者が認証経路を簡単に把握できることなどを検討した結果、「AgileWorks」の導入に至りました。

「AgileWorks」の導入から半年で16,500件の起案を処理するなど、意思決定の迅速化とプロセスの一元化を実現。

また、適切なプロセスを経て意思決定を行えているかどうかをチェックすることが可能になり、内部統制への対応にも効果を実感しています。

【分散する決裁情報を集約して意思決定DXを実現】

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

まとめ

今回は、組織運営で欠かせない「意思決定」の意味やプロセス、重要性について解説してきました。

デジタル技術の進化に伴い、ビジネスシーンを取り巻く状況は目まぐるしく変化しており、企業などの組織ではスピーディかつ精緻な意思決定が求められています。

そして、意思決定の迅速化や精度向上に役立つのが、記事内でもご紹介したワークフローシステムです。

意思決定の改善に課題を感じている方は、今回ご紹介したワークフローシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

ワークフローシステムがポイント!

「Fit to Standard」で意思決定の最適化を実現しよう!

「Fit to Standard」の手法と、「Fit to Standard」による意思決定の最適化で、DXを加速させる方法について解説します。

こんな人におすすめ

・意思決定を最適化する方法を調べている

・レガシーシステムからの脱却を目指している

・「 Fit to standard」と「Fit&Gap」の違いが知りたい

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。