電子帳簿保存法とは?基礎知識と対応方法をわかりやすく解説【2025年版】

- 更新 -

働き方改革やSDGsの取り組みが活発化している昨今、ペーパーレス化に着手する企業が増えつつあるなかで、近年施行された電子帳簿保存法の改正をきっかけに帳簿書類の電子化を検討している企業は少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は、電子帳簿保存法の基礎知識や改正のポイント、対応するメリット・方法についてわかりやすくご紹介します。

2022年1月の改正による変更点はもちろん、2024年1月以降の変更点についても紹介しているので、電子帳簿保存法について詳しく知りたいという方や、帳簿書類の電子化を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- 電子帳簿保存法の基礎知識

- 電子帳簿保存法改正のポイント

- 急務となる電子取引要件への対応方法

- 電子帳簿保存法に対応するメリット

- 電子帳簿保存法に対応するシステム選定のポイント

- ワークフローシステムの導入・見直しもおすすめ

- ワークフローシステムで電帳法対応を推進した事例

- まとめ

もっと見る

電子帳簿保存法の基礎知識

まずは、電子帳簿保存法とはどのような法律なのか、概要と制定の背景について簡単に解説していきます。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法(読み方:でんしちょうぼほぞんほう)とは、国税関係帳簿や国税関係書類(決算関係書類・取引関係書類)について、電磁的記録(電子データ)による保存を認める法律のことで、電子帳簿保存法を省略して「電帳法(読み方:でんちょうほう)」と呼ぶこともあります。

わかりやすく言うと、税金に関係する書類を電子データとして保存するためのルールです。

電子帳簿保存法で定められている要件を満たすことで、従来は紙文書での保管が義務付けられていた帳簿書類を、以下の方法で電子データとして保存することができます。

電子帳簿保存法の3つの保存区分

- 電子帳簿等保存・・・電子的に作成した帳簿を電子データのまま保存

- スキャナ保存・・・紙で発行・受領した書類をスキャニングして画像データとして保存

- 電子取引・・・電子的に授受した取引情報をデータのまま保存※電子取引に該当するものとして、インターネット通販・EDI取引・電子メール・クラウドサービスなどが挙げられます。

電子帳簿保存法の要件

電子帳簿保存法には、大きく「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件が定められています。

電子帳簿保存法の要件

- 真実性の確保・・・保存したデータの改ざんを防ぎ、訂正や削除の事実内容を確認できる状態にしておくこと

- 可視性の確保・・・保存したデータを明瞭な状態で閲覧・出力することができ、必要に応じて速やかに参照できる状態にしておくこと

これら2つの要件は、先述した3つの保存区分によってさらに細かな規定が設けられています。

電子帳簿保存法制定の背景と目的

次に、電子帳簿保存法が制定された経緯について見ていきましょう。

電子帳簿保存法は、1998年の税制改正の一環として制定されました。

これは、各産業でのデジタル化が進むなかで、企業の税務・会計分野においてもIT技術を活用したコスト削減および業務効率化のニーズが高まっていたという背景があります。

しかし、電子帳簿保存法が制定された当初、制度の普及は順調とは言えませんでした。これは、電子保存するための要件が厳しく、導入に積極的な企業が少なかったためです。

その後、複数回にわたる改正で保存要件が緩和され、近年では帳簿書類の電子化に取り組む企業が増えつつあります。

電子帳簿保存法改正のポイント

これまでに数回にわたって改正が行われてきた電子帳簿保存法ですが、近年の改正では今まで以上に大幅に要件緩和が行われています。

ここでは、近年行われた改正のポイントについて見ていきましょう。

2022年1月に施行された改正内容

近年行われた改正のなかでもとくにインパクトが大きかったのが、2021年度(令和3年度)の税制改正に伴う電子帳簿保存法の改正です。

2022年1月から施行されたこの改正では保存要件が大幅に緩和されており、これまで以上に帳簿書類を電子化しやすくなりました。

では、2022年1月に施行された改正の主なポイントを確認していきましょう。

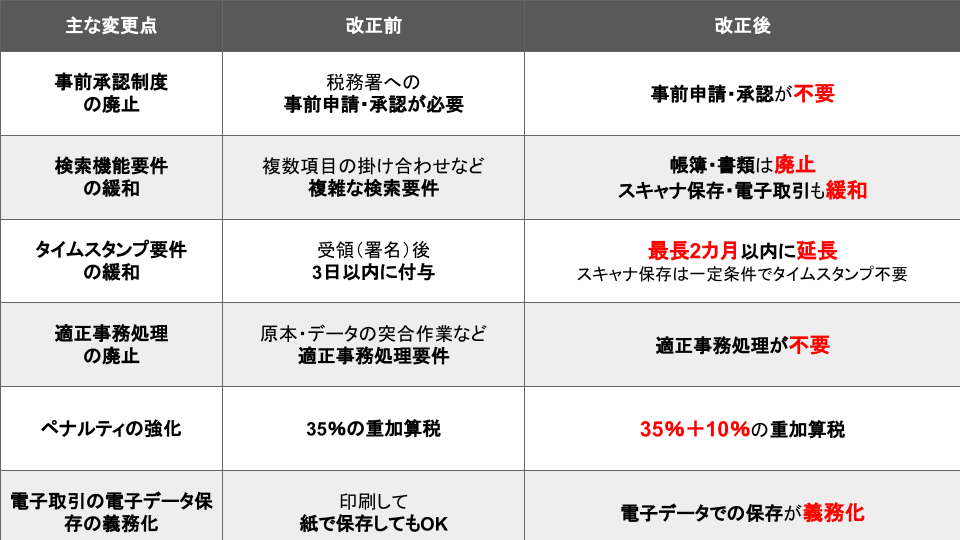

事前承認制度の廃止

従来(2021年12月末まで)の電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の電子データ保存あるいはスキャナ保存を行うためには、税務署への事前申請および承認が必要でした。

2022年1月から適用された改正電子帳簿保存法では、税務署への事前申請・承認が不要になり、法令に対応する準備が整い次第、すぐに運用を開始することが可能となっています。

検索機能要件の緩和

改正前の電子帳簿保存法では、帳簿書類の電子データや電子取引記録について、範囲指定や項目同士の掛け合わせといった、複雑な検索機能が必要とされていました。

しかし、2022年1月に施行された改正で大幅に緩和され、検索要件が「取引年月日」「取引金額」「取引先」のみになり、対応ハードルが下がっています。

タイムスタンプ要件の緩和

この改正のポイントとして、タイムスタンプ要件の緩和も挙げることができます。

改正により、スキャナ保存および電子取引におけるタイムスタンプの付与期間が最長2か月に延長されています。また、スキャナ保存においては、データの訂正・削除履歴が残るシステムなどを利用する場合にタイムスタンプ付与が不要となりました。

適正事務処理要件の廃止

スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止も、この電子帳簿保存法改正のポイントと言えます。

改正前、帳簿書類のスキャナ保存においては、タイムスタンプ付与後に記録事項の確認を実施し、原本とスキャンデータの定期チェックが義務付けられていました。

今回の改正によって適正事務処理要件が廃止され、スキャナ保存における業務負担が軽減されています。

ペナルティの強化

この改正によってさまざまな要件が緩和された一方で、不正防止の体制づくりがより重要になりました。

電子データの記録事項に関する改ざん・隠ぺいなどが発覚した場合、通常課される重加算税の金額に、さらに10%の金額がペナルティとして加算されます。

「紙の保存に代える措置」の廃止

これまで、請求書や領収書、発注書、契約書をはじめとした国税関係の書類をPDFやメールなどの電子データで受け取った場合、それらを紙に印刷して保存する対応、いわゆる「紙の保存に代える措置」が認められていましたが、2022年1月の改正により、電子取引で授受した取引情報は電子データのまま保存することが原則となりました。

ただし、2021年12月に公表された令和4年度税制改正大綱により2023年12月31日まで2年間の宥恕措置が設けられ、2022年12月公表の令和5年度税制改正大綱では2024年1月以降も猶予措置が設けられることとなりました。

これにより、やむを得ない事情がある場合は、これまで通り電子取引の取引情報を紙媒体に印刷して保存する対応が可能になりました。

とは言え、原則としては電子取引で授受した取引情報は電子データのまま保存することが基本となるため、電子保存に対応するための準備を進めておくことが大切です。

【録画配信】改正電帳法への対応とバックオフィス業務を考える

こんな方におすすめ!

・電子帳簿保存法改正の対応に何が必要か分からない。

・契約書や申請書類の管理を効率化したい。

・電子契約を含む契約書締結を円滑に処理したい。

令和5年度税制改正の要点(2024年1月施行)

2024年1月に施行された令和5年度税制改正でも、電子帳簿保存法に関するいくつかの変更が生じています。

2024年1月以降の電子帳簿保存法に関連する主な変更点は以下の通りです。

2024年1月以降の変更点

- 「優良な電子帳簿」の対象帳簿の明示

過少申告加算税が5%軽減される「優良電子帳簿」の対象帳簿の種類が明示されました。 - 「スキャナ保存制度」の要件緩和

解像度・階調・大きさ情報の保存要件や、記録時候の入力者等に関する確認要件の廃止など、スキャナ保存に関する要件緩和が盛り込まれました。 - 「電子取引」の保存要件の見直し

検索要件が不要となる対象者の範囲が拡大されるなど、電子取引に関する要件緩和が盛り込まれました。 - 「電子取引データの紙保存」に関する猶予措置

宥恕措置が2023年12月末に終了し、2024年1月からは猶予措置が設けられることが示され、実質的に恒久的な猶予となりました。

なかでも注目すべきは、「電子取引データの紙保存」に関する猶予措置です。

実質的に恒久的な猶予となった形ではありますが、あくまでこれは猶予措置であることに注意しましょう。詳しくは後述しますが、原則としては電子データのまま保存するための体制整備が必要です。

急務となる電子取引要件への対応方法

電子帳簿保存法の3つの保存区分(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)のうち、対応が急務となるのが電子取引です。

電子帳簿等保存およびスキャナ保存に関しては、紙で保存するか電子データで保存するかを任意で選択することができるため、従来通り紙媒体で保存することが可能です。

一方の電子取引は、先述したように電子取引で授受した取引情報は電子データのまま保存することが原則となりました。

2023年12月までの宥恕措置および2024年1月からの猶予措置が設けられているものの、電子取引要件を満たす運用体制の準備を進めることが大切です。

次は、企業にとって急務である、電子取引要件への対応方法を確認していきましょう。

ポイントは「検索機能の確保」と「真実性の担保」

電子取引要件においては、以下の4項目に対応する必要があります。

電子取引の対応要件

- システム概要に関する書類の備え付け

- 見読可能装置の備え付け

- 検索機能の確保

- データの真実性を担保する措置

このうち、「(1)システム概要に関する書類の備え付け」と「(2)見読可能装置の備え付け」については、自社でシステムを利用したりデータを確認する際に必要なものであり、特別な対応は不要です。

つまり、電子取引要件への対応でポイントとなるのは、「(3)検索機能の確保」「(4)データの真実性を担保する措置」の2点となります。

「検索性の確保」への対応

「検索機能の確保」とは、保存している電子取引データを検索・参照するための要件です。

検索機能を確保するためには、以下の3点に対応する必要があります。

- 「日付」「金額」「取引先」で検索可能

- 「日付」または「金額」に関する記録項目について、範囲指定で検索可能

- 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索可能

これらの検索機能を確保するには、専用のシステム(電子取引システムなど)を導入する方法がもっとも簡単です。

専用のシステムを導入せずに検索機能を確保する場合、規則性のあるファイル名の設定や、別途作成した索引簿との紐づけなどの対応が必要となります。

「データの真実性を担保する措置」への対応

「データの真実性を担保する措置」とは、保存した電子取引データに改ざんが加えられていないことを証明するための要件です。

具体的には、保存する電子取引データに以下のいずれかの措置を行う必要があります。

- タイムスタンプを付与してからデータを授受

- データを授受した後、速やかにタイムスタンプを付与

- データの訂正削除を行った際に記録が残るシステム、あるいは訂正削除を行えないシステムを利用

- 訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定・備え付けるとともに、規定に沿った運用を行う

これらの措置のうち(1)~(3)については、タイムスタンプ機能や証跡管理機能が備わっているシステムを利用することで対応することができます。

システムを導入しない場合、「(4)訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定・備え付けるとともに、規定に沿った運用を行う」という方法で対応する必要があります。

システム導入による対応がおすすめ

「検索性の確保」および「データの真実性を担保する措置」について紹介してきましたが、電子取引要件にスムーズに対応したいと考えるのであれば、専用のシステムを導入することをおすすめします。

システムを導入せずに対応することも不可能ではありませんが、運用体制やルールを独自に整備する必要があり、運用作業が煩雑化してしまう可能性も少なくありません。

後述する「システム選定のポイント」でも触れますが、「JIIMA認証」を取得しているシステムであれば、速やかに電子帳簿保存法の要件に対応することができ、効率的に運用することが可能です。

\電子帳簿保存法への対応もおまかせ!/

JIIMA認証取得(※1)のワークフローシステム『X-point Cloud』

【X-point Cloudのココがすごい!】

・国内シェアNo.1(※2)のクラウド型ワークフローシステム!

・「電帳法対応オプション」で電子取引要件に対応可能!

・申請・稟議などの各種手続きをペーパーレス化!

・モバイル対応なのでテレワークの促進・定着にも効果的!

X-point Cloudについて詳しく知りたい方は資料をダウンロード(無料)⇒こちらから

※1:JIIMAの『電子取引ソフト法的要件認証』を取得

※2:デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望 2022年度版」2011年度~2022年度(実績)

電子帳簿保存法に対応するメリット

電子帳簿保存法に対応することで、具体的にどういったメリットが期待できるのでしょうか。

次は、電子帳簿保存法に対応して帳簿書類を電子化するメリットについて確認していきましょう。

電子帳簿保存法に対応するメリット

- ペーパーレスによるコスト削減

- 帳簿書類の検索性向上・業務効率化

- テレワークの促進・定着

- コンプライアンス・ガバナンスの強化

ペーパーレスによるコスト削減

電子帳簿保存法に対応するメリットとして、ペーパーレスによるコスト削減を挙げることができます。

帳簿書類を紙で管理している場合、紙代や印刷代、郵送費などのコストだけでなく、紙文書を保管するスペースの確保や、ファイリングや封入封緘などの管理の手間が発生します。

電子帳簿保存法に対応してペーパーレスを実現することで、そうしたコストを削減できるだけでなく、紙文書ならではの人的コストも抑えることができるでしょう。

帳簿書類の検索性向上・業務効率化

従来の紙ベースの書類管理では、帳簿書類の閲覧が必要になった際、保管場所から資料を探し出すのに時間がかかり、業務が停滞しやすいという課題がありました。

しかし、帳簿書類を電子データとして保存していれば、検索機能で必要な書類を速やかに探し出すことができます。バックオフィス業務が効率化され、監査対応のスピード向上にもつながるでしょう。

テレワークの促進・定着

電子帳簿保存法への対応はテレワークの促進・定着にもつながります。

紙ベースで文書管理をしている場合、帳簿書類を印刷したり取引先に郵送したりといった作業は、基本的にオフィスでしか行うことができません。

そのため在宅勤務などのテレワークを導入しようとしても、やむを得ず出社しなければならないケースが少なくありません。

電子帳簿保存法に対応して電子化することで、システムを介して自宅からでも帳簿書類を確認したり発行したりといった作業を行うことができるようになります。

コンプライアンス・ガバナンスの強化

コンプライアンス・ガバナンス強化の面でも、電子帳簿保存法への対応は有効だと言えます。

電子帳簿保存法に対応するシステムには、タイムスタンプ機能や、閲覧権限の個別設定など、不正を防止するための機能が備わっています。

また、発行・受領した文書はデータとして保存されるため、災害などで文書が破損・消失するリスクの防止にも有効です。

電子帳簿保存法に対応するシステム選定のポイント

次は、電子帳簿保存法に対応する際に覚えておきたい、システム選定のポイントを確認していきましょう。

電帳法に対応するシステム選定のポイント

- 電子化したい帳簿書類の明確化

- JIIMA認証の有無を確認

- 既存システムとの連携可否もチェック

- IT導入補助金の利用も一策

各ポイントについて詳しく見ていきましょう。

電子化したい帳簿書類を整理

電子帳簿保存法への対応を進めるにあたり、まずは電子化したい帳簿書類について整理しましょう。

電子帳簿保存法に対応する際、一度にすべての帳簿書類を電子化する必要はありません。電子化によるメリットが大きい書類からスモールスタートするのもひとつの手だと言えます。

システムによって電子化可能な文書の種類が異なるため、電子化したい帳簿書類を明確にしたうえで選定を進めましょう。

JIIMA認証の有無を確認

電子帳簿保存法に対応するためには、法令に対応したシステムであることが絶対条件となります。

そこで、ひとつの基準となるのが「JIIMA認証」の有無です。

JIIMA認証とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による認証制度のことで、電子帳簿保存法の法的要件を満たすソフトウェアに対して付与されます。

JIIMA認証を取得しているシステムを選ぶことで、現行の電子帳簿保存法の要件はもちろん、改正後の保存要件にも対応することができるでしょう。

既存システムとの連携可否もチェック

システム選定でもう一点確認しておくべきポイントが、システムの拡張性です。

導入予定の電子帳票システムが、すでに業務で使用しているシステムや導入予定の他システムと連携することができるのかを確認しておく必要があります。

改修不要で連携できるシステムであれば問題ありませんが、既存システムへの改修が必要になる場合、導入費用とは別にコストが発生してしまいます。

システム選定の段階で、既存システムとの連携可否を確認しておきましょう。

IT導入補助金の利用も一策

中小企業や小規模事業者にとって、電子帳簿保存法に対応するITシステムの導入・運用コストの負担は決して小さくありません。

そこでおすすめしたいのが、IT導入補助金の利用です。IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者を対象に、業務効率化やDXを目的としたITシステム・ツール導入を支援する補助金制度です。

事務局の登録を受けたITツール(ソフトウェア、サービス等)が対象で、なかには電子帳簿保存法への対応を支援するITツールも存在します。

IT導入補助金が適用される中小企業や小規模事業者であれば、IT導入補助金を活用した電帳法対応システムの導入を選択肢に加えてみることをおすすめします。

なお、国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステムであり、JIIMA認証を取得している「X-point Cloud」も、IT導入補助金2025の対象ITツールです。「X-point Cloud」の場合、2年間の利用料金が最大150万円未満まで補助されます。

補助金を利用した電帳法対応システムの導入を検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ IT導入補助金 × X-point Cloud /特設サイトを今すぐ見る

ワークフローシステムの導入・見直しもおすすめ

ここまでは、電子帳簿保存法の基礎知識や対応のポイントをご紹介しました。

帳簿書類の電子化システム導入とあわせて、ワークフローシステムを導入することで多くのメリットが期待できます。

ワークフローシステムを導入するメリット

- 社内文書の電子化でペーパーレスが促進

- 回覧・承認業務が効率化

- 内部統制が強化される

ワークフローシステムとは、社内で行われる稟議や各種申請手続きを電子化するシステムのこと。

次は、帳簿書類の電子化とあわせてワークフローシステムを導入するメリットを見ていきましょう。

社内文書の電子化でペーパーレスが促進

帳簿書類の電子化を行うことで、帳簿書類をペーパーレス化することが可能です。しかし、企業が取り扱う文書は帳簿書類だけではありません。

むしろ、社内で行われる各種申請や稟議などの社内文書の方が、帳簿書類よりも数多く扱われているケースは少なくないでしょう。

ワークフローシステムを導入して、稟議書や各種申請書などの社内文書を電子化することで、ペーパーレスを大きく推進することができるでしょう。

回覧・承認業務が効率化

ワークフローシステムを導入することで、帳簿書類を発行・受領する前後の業務を効率化することが可能です。

たとえば、見積書や請求書などの企業間取引文書を発行する際、社内で回覧・承認フローが発生するケースは珍しくありません。

ワークフローシステムを導入し、帳簿書類を発行・保存する前後の業務フローもあわせて電子化・自動化することで、業務の効率性をさらに高めることができるでしょう。

内部統制が強化される

ワークフローシステムの導入により、内部統制の強化にもつながります。

ワークフローシステムには、承認ルートの自動判別機能が備わっているものがあります。

承認ルートの自動判別機能を有するワークフローシステムを利用することで、適切な手順を踏むことなく企業間取引文書が発行されてしまうというミスを防止し、強固な内部統制を構築することができるでしょう。

\電子帳簿保存法への対応もおまかせ!/

JIIMA認証取得(※1)のワークフローシステム『X-point Cloud』

【X-point Cloudのココがすごい!】

・国内シェアNo.1(※2)のクラウド型ワークフローシステム!

・「電帳法対応オプション」で電子取引要件に対応可能!

・申請・稟議などの各種手続きをペーパーレス化!

・モバイル対応なのでテレワークの促進・定着にも効果的!

X-point Cloudについて詳しく知りたい方は資料をダウンロード(無料)⇒こちらから

※1:JIIMAの『電子取引ソフト法的要件認証』を取得

※2:デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望 2022年度版」2011年度~2022年度(実績)

ワークフローシステムで電帳法対応を推進した事例

最後に、エイトレッドのワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」を導入して電帳法対応を推進した事例をご紹介します。

電子帳票の作成から保存まで一気通貫で実現(コアコンセプト・テクノロジー)

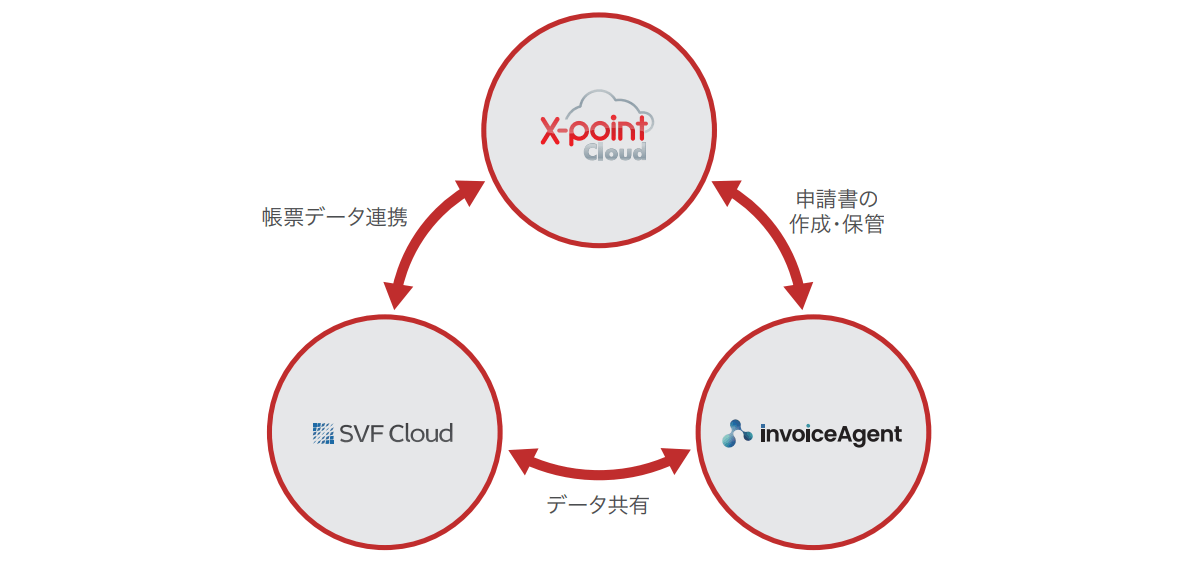

株式会社コアコンセプト・テクノロジーは、「X-point Cloud」を活用して業務のデジタル変革を推進しました。

同社では従来、受発注や会計、経理、勤怠管理など、システム間の連携が不十分なために非効率な業務が発生している状況でした。そうしたなか、電子帳簿保存法の改正により電子データ保存が義務化されることが決定し、業務プロセスや文書管理の見直しも急務に。

そこで同社は、基幹システムの刷新プロジェクトと、申請業務の効率化に向けたワークフローシステム導入に着手。直感的な操作性やサポートの充実度を評価し、「X-point Cloud」の導入に至りました。

ワークフローシステムの導入にあたり、同社は各種システムとの連携を実施。なかでも注力したのが、電帳法に対応するウイングアーク1st社の文書管理ソリューション「invoiceAgent」との連携でした。

専用アダプターによりスムーズな連携を実現し、電子帳票の作成から保存までを一気通貫につなぐ仕組みを構築しています。現在、同社では約40種類の帳票の電子化を予定しており、大幅な業務効率化やメンテナンス工数削減を見込んでいます。

改正電帳法とインボイス制度への対応を実現(不二サッシ)

不二サッシ株式会社は、改正電子帳簿保存法とインボイス制度への対応を目的に「AgileWorks」を導入しました。

従来、ほとんどの取引関係書類を紙で運用していた同社は、電帳法の改正によって電子取引のデータ保存が義務付けられることをきっかけに経理業務の見直しに着手。そこで同社は、単なる法改正への対応に留まらず、全社的な業務効率化とデジタル化を同時に進める計画を構想しました。

検討の結果、エイトレッドのワークフローシステム「AgileWorks」と、ウイングアーク1st社が提供する電子取引システム「invoiceAgent 電子取引」の導入を決定。

これらを組み合わせることで、社内での申請・承認から企業間取引、文書管理まで一気通貫にデジタル化し、改正電帳法とインボイス制度の要件を満たす文書管理体制を確立しました。遠隔拠点との紙文書のやりとりや、押印を必要とする申請業務を削減し、全社レベルでの業務効率化につながっています。

まとめ

今回は、電子帳簿保存法の基礎知識や改正のポイント、対応するメリット・方法についてご紹介しました。

今後、電子帳簿保存法への対応に着手する企業は増加することが見込まれます。そして、帳簿書類の電子化を実現することで、企業は多くのメリットを享受することができるでしょう。

今回ご紹介して情報も参考に、電子帳簿保存法への対応に踏み出してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

初心者でもわかる!

電子帳簿保存法改正のポイントを徹底解説

2022年1月に改正された電子帳簿保存法について、改正のポイントや対応法を分かりやすく解説しています。

こんな人におすすめ

・電帳法の基礎を知りたい。

・改正のポイントを知りたい。

・対応の効果を最大化したい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。