業務の標準化を実現!属人化を解消して生産性を高める方法を解説!

- 更新 -

本記事では、業務の標準化に焦点を当てて、その意味や必要性、推進のポイントを解説します。業務標準化に役立つツールや成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ワークフローシステムでバックオフィスの脱属人化を実現!

こんな人におすすめ

・特定の業務が属人化している

・業務フローが見えずブラックボックス化している

・業務のDX化、効率化が進まない

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

もっと見る

業務の標準化とは?

業務標準化とは、特定の業務や一連の業務プロセスについて、誰が担当しても一定の品質と効率で業務を遂行できるように、最適な手順、ルール、判断基準などを設定し、組織全体で共有・実践する体系的な取り組みのことです。

業務標準化に取り組む目的は多岐にわたりますが、なかでも代表的なものとしては業務効率化や業務品質の向上、属人化の防止・解消などが挙げられます。

業務標準化の対義語は?

業務標準化の対義語として、業務属人化を挙げることができます。

業務の属人化とは、ある業務の進め方や進捗状況などを特定の担当者しか把握していない状況を意味します。

一見すると個々の従業員の専門性の高さを示すようにも見えますが、組織全体にとっては多くの深刻な問題を引き起こす要因となるため改善が必要です。

業務標準化と混同しやすい関連用語

業務の標準化と混同しやすい用語に、平準化やマニュアル化、共通化といったキーワードがあります。

平準化とは、業務量を均等化することを意味し、特定の時期や担当者への業務負荷集中を避け、負担を均等にすることが主目的です。

マニュアル化とは、業務手順を文書化し、作業の再現性を高める取り組みのこと。標準化の一環として実施されます。

共通化とは、複数の業務や部署で同じ手順・ツールを利用可能にすることで、効率化やコスト削減、部署間連携の円滑化を図ることを指します。

業務標準化がもたらすメリット

業務の標準化に取り組むことは、組織に多くのメリットをもたらします。

これらのメリットを理解することは、標準化への取り組み意義を深め、関係者の協力を得る上でも重要です。

業務効率化と生産性向上

業務標準化に取り組むことで、業務プロセスから無駄な手順や重複作業が取り除かれ、効率的な作業方法が確立されます。

各工程における処理時間が短縮され、エラーの発生も抑制されるため、組織全体の業務効率が大幅に向上します。とくに、日常的に繰り返される業務においては、わずかな効率改善でも積み重なることで大きな生産性向上につながるでしょう。

業務品質の一貫性と向上

業務標準化は、誰が作業を担当しても一定水準以上の品質を保つことを可能にします。

最適な手順や明確な判断基準が定められることで、個人のスキルや経験などに左右されることなく、業務品質が安定します。これは、顧客満足度の向上や企業ブランドへの信頼構築につながる要素です。

属人化の効果的な防止と解消

属人化の防止および解消は、業務標準化がもたらす重要なメリットのひとつです。

業務プロセスが可視化され、手順が画一化されることで、属人化を防ぐことができます。担当者不在の場合でも、他の従業員が標準化された手順に基づいて業務を遂行できるため、業務の停滞リスクを大幅に軽減できるでしょう。

引き継ぎや新人教育の円滑化

標準化された業務プロセスは、新入社員や異動してきた従業員などへの技術伝承を円滑にします。

スキルや経験の有無を問わず業務を遂行できる方法が確立され、マニュアルとして明文化されていれば、効率的に業務を引き継ぐことが可能です。これにより、引き継ぎや教育の負担が軽減されるだけでなく、教育期間の短縮や教育内容の均質化も期待できるでしょう。

不測の事態への対応力強化

日常業務が標準化され、効率的に遂行できるようになると、予期せぬトラブルや緊急事態が発生した際も円滑に対応・復旧することが可能です。

たとえば、担当者が何らかの理由で就業できなくなった場合も、業務が標準化されていれば、本来の担当者に代わって業務を遂行できます。

また、頻発する可能性のあるトラブルについては、その対応手順自体を標準化しておくことで、被害を最小限に抑え、早期復旧を目指すことが可能になります。

業務標準化を成功に導く実践ステップ

次は、業務標準化を成功に導く6つのステップを解説します。

ステップ(1)業務標準化の目的と対象範囲の明確化

まず、業務標準化を行う目的を明確に定めることが不可欠です。

具体的で測定可能な目標を設定することで、その後の活動の方向性が定まり、関係者のモチベーション維持にもつながります。

目標が決まったら、標準化の対象範囲を決定します。すべての業務を一度に標準化しようとすると、リソースが分散し、計画が頓挫してしまう可能性があります。初期段階では、日常的に行われる業務や部署部門を問わず行われる業務など、標準化によって多くの効果が見込める業務に絞って着手することをおすすめします。

ステップ(2)業務の洗い出しと優先順位の決定

標準化の対象範囲内で、現在行われている業務を洗い出します。その際、担当者へのヒアリングや既存の資料などを活用し、できるだけ網羅的に業務を把握することが重要です。

洗い出した業務のなかから、標準化を優先して進めるべき業務を選定します。可能であれば、これらの基準を数値データに基づいて評価を行い、客観的な判断を心がけることが望ましいです。

ステップ(3)既存業務プロセスの可視化・分析

優先順位の高い業務について、現在の業務の流れと各工程を可視化します。

具体的には、「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「どのように」「どのくらいの時間をかけて」行っているのかを明らかにします。フローチャートや業務記述書などを用いると効果的です。

可視化された現状の業務プロセスを分析し、問題点や改善点を探りましょう。この段階で、現場の担当者から現状の課題や問題意識、懸念点などを丁寧にヒアリングすることが大切です。

ステップ(4)業務プロセスの最適化とマニュアル作成

現状分析の結果を踏まえ、より効率的で質の高い業務遂行が可能なように、業務プロセスを再設計します。不要な工程の削除、作業順序の変更、自動化の導入などを検討しましょう。

次に、最適化された新しい業務プロセスに基づいて、具体的で分かりやすいマニュアルを作成します。マニュアル作成時には、5W1Hを意識したり、写真や図、動画などを活用したり、チェックリスト形式を取り入れたりするのも有効です。専門用語は避け、平易な言葉で記述することを心がけましょう。

ステップ(5)関係者への教育・周知徹底

新しい業務プロセスとマニュアルが完成したら、いよいよ現場への導入です。関係するすべての従業員に対して、新しい手順やルールについて十分な教育・研修を行いましょう。

単に手順を教えるだけでなく、なぜ変更が必要だったのか、標準化によってどのようなメリットがあるのかを周知することで、理解と協力を得やすくなります。

また、マニュアルは従業員がいつでも容易にアクセスできる場所に保管・共有しておくことも大切です。

ステップ(6)継続的な見直しと改善

業務標準化は、一度行ったら終わりではありません。導入後も定期的にその効果を測定し、必要に応じて見直しや改善を継続していくことが不可欠です。

業務標準化の取り組みは、完璧を目指すあまり最初から大規模に取り組むよりも、まずは特定の業務に絞って成功体験を積み重ねる進め方、いわゆるスモールスタート・クイックウィンがおすすめです。ひとつのプロセスで標準化の成果を実感できれば、それが他の業務への展開の弾みとなり、組織全体への定着もスムーズに進むでしょう。

ワークフローシステムでバックオフィスの脱属人化を実現!

こんな人におすすめ

・特定の業務が属人化している

・業務フローが見えずブラックボックス化している

・業務のDX化、効率化が進まない

ワークフローシステムが業務標準化を加速

次は、業務標準化の推進に役立つITシステム・ツールとして、ワークフローシステムをご紹介します。

ワークフローシステムは、社内で行われる各種申請や稟議といった手続きを電子化するツールで、業務標準化の推進にも有効。では、ワークフローシステムが業務標準化に役立つ理由を見ていきましょう。

/

サクッと学ぼう!

『1分でわかるワークフローシステム』

無料ダウンロードはこちら

\

全従業員が関わるプロセスを標準化できる

先述の通り、業務標準化に取り組む際は、頻度の高い業務や多くの従業員が関わる業務から着手することで、取り組みの効果を高めることが可能です。

その点、社内で行われる各種申請や稟議といった手続きは、部署部門を問わず行われる業務であり、電子化・標準化することの恩恵は非常に大きいと言えます。

ワークフローシステムを導入することで、各種申請・稟議を電子化することができ、組織図や職務権限規程、社内ルールに沿ってプロセスを標準化することが可能です。

組織特有のプロセスにも柔軟に対応

業務標準化の取り組みでは、一律化が難しい業務をどのように処理するかが課題になりがちです。

ワークフローシステムによっては、複雑な組織構造やイレギュラーな承認ルートなど、組織特有のプロセスにも柔軟に対応することが可能です。

たとえば、申請の種類や条件によって承認ルートが変動する場合でも、適切な回付先を自動で判別して承認プロセスを開始します。複雑な承認ルートや自社特有のプロセスがある場合も、柔軟に対応することが可能です。

システム連携で標準化の範囲を拡張

各種システムとの連携により、業務標準化の範囲を拡張していくことが可能です。

とくに近年では、クラウドサービスの台頭により各業務領域に特化したツールが普及しています。そして、部署部門ごとにシステム導入を進めた結果、業務手続きが分散したり、データがサイロ化したりといった事態に陥りがちです。

ワークフローシステムと各種システム・ツールを連携することで、各システムで行っていた手続きをワークフローシステム上に集約でき、業務の標準化やデータの一元化につなげることができるでしょう。

ワークフローシステムで業務標準化を推進した事例

ここでは、シリーズ累計4,500社超の導入実績を誇るワークフローシステム「X-point Cloud」と「AgileWorks」を導入して業務の標準化を推進した事例をご紹介します。

標準化により年間50,000分の業務を削減(アテクト)

株式会社アテクトは、「X-point Cloud」を導入してバラバラだった主要3事業部の申請業務を標準化し、年間約50,000分の業務時間削減を達成しています。

同社は主要3事業で異なる製品を製造・販売しており、業務フローや取引先もそれぞれ異なります。そのため、申請業務の流れにバラつきがあり、事業部ごとに独自のルールも存在している状況でした。さらに、紙の帳票による申請業務は多大な非効率を生んでおり、承認まで1~2週間ほど滞ることも珍しくありませんでした。

こうした背景もあり、同社は「X-point Cloud」による申請業務のデジタル化に着手。

3事業部の承認ルートの棚卸しを実施と整理、さらに申請書の標準様式を策定するなど、バラバラだった申請業務の標準化を推進しました。

現在、同社では全従業員が「X-point Cloud」を利用しており、年間15,000枚の紙削減を実現。年間約50,000分の業務時間削減を達成したほか、内部統制の強化にも効果を実感されています。

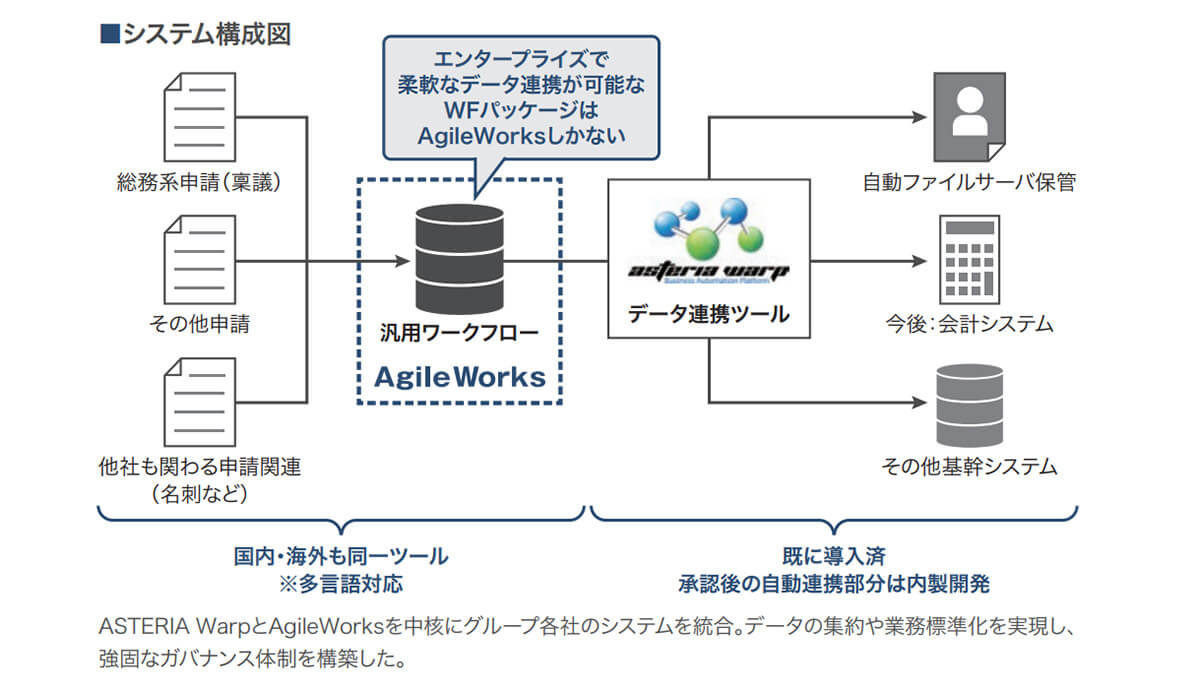

グループ内の申請業務を標準化(ワタベウェディング)

ワタベウェディング株式会社は、「AgileWorks」を導入してグループ内の申請業務を標準化することに成功しました。

世界13カ国30社以上の子会社を抱える同社では従来、バラバラなシステム環境が課題となっていました。。グループ各社で承認経路や承認権限もさまざまであり、各社の意思決定状況を把握するのに多大な労力が割かれていました。

そこで同社は、グループ各社を統合的に管理できる体制整備を開始。データ連携ツール「ASTERIA Warp」とワークフローシステム「AgileWorks」を中心とした新たなシステム環境の構築に着手しました。

「AgileWorks」を活用した新システム環境が完成した現在、同社はグループ全体を包括するガバナンス体制を構築するとともに、DXの土台となる強固なIT基盤を確立。グループ各社からのデータ集約や申請業務の標準化も実現しています。

まとめ

今回は、業務標準化の意味や必要性、具体的な取り組み方法やポイントを紹介しました。

業務の標準化を推進することは、業務の効率や品質を高め、組織全体の持続的成長につながります。

そして、業務標準化に役立つソリューションのひとつが、ワークフローシステムです。業務の属人化にお困りの企業や、標準化に取り組んでいる企業は、記事内でご紹介したワークフローシステム「X-point Cloud」や「AgileWorks」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

ワークフローシステムでバックオフィスの脱属人化を実現!

こんな人におすすめ

・特定の業務が属人化している

・業務フローが見えずブラックボックス化している

・業務のDX化、効率化が進まない

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。