コーポレートガバナンスとは?意味や目的、強化方法を解説!

- 更新 -

不正や不祥事の発覚により、企業価値や社会的信頼を失ってしまう企業は少なくありません。こうした不正・不祥事を未然に防止する取り組みとして、多くの企業がコーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。

しかし一方で、

「聞いたことはあるけれど、具体的な意味までは知らない……」

「自社にとっても必要な取り組みなの?」

「コーポレートガバナンスを強化する方法が分からない……」

といった疑問や課題を抱えている企業も少なくないのではないでしょうか?

そこで、この記事ではコーポレートガバナンスの基礎知識から、ガバナンス強化の方法や成功事例を分かりやすくご紹介します。

コーポレートガバナンスについて知りたい方や、ガバナンス強化に課題を感じている企業担当者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

\コーポレートガバナンスの強化に内部統制の構築は必須/

IPOを目指す企業は必見!

強固な内部統制の構築にワークフローシステム

内部統制の基礎知識と強化する方法、効果について詳しく説明しています。

こんな人におすすめ

・自社の内部統制に課題がある。

・内部統制を構築・強化する方法が知りたい。

・成功事例を知りたい。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

コーポレートガバナンスの基礎知識

まずはコーポレートガバナンスの意味や、類似用語との違いなどの基礎知識を確認していきましょう。

コーポレートガバナンスとは?

「コーポレートガバナンス(Corporate Governance)」とは、「組織での不正や不祥事を防ぎ、企業経営において公正な判断・運営がなされるよう監視・統制する仕組み」のことで、「会社は経営者のものではなく、資本を投下している株主のものである」という考えに基づいています。

米国を中心に各国の企業でコーポレートガバナンスが重要視されており、近年では日本国内でもコーポレートガバナンスに関する議論が活発に行われるようになりました。

ちなみに、コーポレートガバナンスを指して単純に「ガバナンス」と表記・呼称することも多く、コーポレートガバナンスが有効に機能している状態を「(コーポレート)ガバナンスが効いている」、「(コーポレート)ガバナンスが保たれている」などと言います。

また、コーポレートガバナンスの日本語訳として、「企業統治」と呼ぶ場合もあります。

コーポレートガバナンスが重要視される背景

日本国内でコーポレートガバナンスが注目されるようになった背景には、大きく以下の2つの理由があります。

- 企業による不正・不祥事の増加

- 国際的な競争力強化の必要性

1つめの理由として、1990年代のバブル経済崩壊以降、企業による不正・不祥事の発覚が増加し、経営を監視する仕組みの必要性が高まったという点が挙げられます。

そして2つめは、経済のグローバル化にともない外国人投資家の持ち株比率が高まり、国際的な競争力強化の必要性が増しているという点があります。

こうした背景から、2004年に「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」を東京証券取引所が公表、2015年には「コーポレートガバナンス・コード原案」が金融庁から公表されるなど、コーポレートガバナンスの重要性が国内で急速に注目されるようになりました。

コーポレートガバナンスの目的

コーポレートガバナンスの主な目的には、以下の3つがあります。

- 企業経営の透明性を確保

- ステークホルダーの権利・立場を尊重

- 中長期的な企業価値の向上

それぞれ詳しく見ていきましょう。

企業経営の透明性確保

コーポレートガバナンスの1つめの目的として、企業経営の透明性確保が挙げられます。

コーポレートガバナンスを保つことは、経営戦略や財務状況、リスクマネジメントといった情報を適切に管理することであり、企業の現状を正確に把握する上で重要な役割を果たします。

コーポレートガバナンスの強化に取り組むことで、経営の透明性が高まり組織内での不正やリスクの防止につながるほか、自社の現状に即した適切な経営が可能になるでしょう。

ステークホルダーの権利・立場を尊重

2つめの目的は、ステークホルダーの権利・立場の尊重です。

企業が活動を続けていく上では、株主をはじめ、取引先や投資家などの利害関係者(ステークホルダー)に対して利益を還元する責任があります。

コーポレートガバナンス強化に取り組むことで、経営者による独善的な意思決定や、先述した組織内での不正・情報漏洩といったリスクの防止につながります。

経営の透明性が高まり、ステークホルダーとの良好な信頼関係を築くことができるでしょう。

中長期的な企業価値の向上

コーポレートガバナンスの目的として、中長期的な企業価値の向上という点も挙げることができます。

コーポレートガバナンスの強化に取り組み、透明性が高い経営を行うことで、新たな出資や融資を受けやすくなります。

さらに、財務状態が安定することによって、事業投資や優秀な人材獲得も行いやすくなり、持続的な成長基盤を整えることができるでしょう。

類似用語との違いもチェック!

コーポレートガバナンスには、いくつか混同されがちな類似用語が存在します。

ここでは、コーポレートガバナンスの類似用語として以下の3つを取り上げ、その意味合いとコーポレートガバナンスとの相違点や関係性を解説します。

- 「内部統制」との違い

- 「コンプライアンス」との違い

- 「CSR」との違い

コーポレートガバナンスと内部統制の違い

「内部統制」とは、「企業が健全かつ効率的に事業活動を行うために必要な仕組みであり、組織内の全従業員が遵守するべきルール」のこと。

コーポレートガバナンスが「ステークスホルダーの利益を守る対外的な取り組み」であるのに対し、内部統制は「健全かつ効率的な企業活動を行うための対内的な取り組み」だと言えます。

対外的・対内的という違いはあるものの、どちらも経営の透明性を保ち社会的信頼を獲得するために必要不可欠な取り組みであり、相互に関係しています。

コーポレートガバナンスとコンプライアンスとの違い

「コンプライアンス(Compliance)」とは、企業活動における「法令等の遵守」を指す用語です。

企業活動においては、各種法令の遵守はもちろんですが、社内規定や企業理念、社会常識や良識にもとづく社会規範なども遵守すべき対象となります。

企業のコンプライアンス意識が低いということは「不祥事が発生しやすい状態」であり、「コーポレートガバナンスが効いていない状態」でもあります。

つまり、企業におけるコンプライアンスの強化・徹底は、コーポレートガバナンスを維持・改善するために必要不可欠な要素だと言えるでしょう。

コーポレートガバナンスとCSRの違い

「CSR」とは、企業が事業活動を行ううえで果たすべき社会的責任のことで、「Corporate Social Responsibility(企業の社会的責任)」の頭文字から取られています。

ここでいう社会的責任の対象には、従業員や消費者、投資者といったステークホルダーはもちろん、環境保全や社会貢献などの幅広い内容が含まれています。

つまり、CSR(企業の社会的責任)を果たすための仕組みのひとつがコーポレートガバナンスということができるでしょう。

コーポレートガバナンス・コードとは?

金融庁および東京証券取引所は、上場企業がコーポレートガバナンスを行う上で参照すべきガイドラインとして、「コーポレートガバナンス・コード」を公表しています。

これは、企業がステークホルダーの立場を踏まえた上で、適正に運営・発展していくための仕組みづくりの指針です。

コーポレートガバナンス・コードは、以下の5つの「基本原則」で構成されています。

コーポレートガバナンス・コードの基本原則

- 基本原則1「株主の権利・平等性の確保」

- 基本原則2「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」

- 基本原則3「適切な情報開示と透明性の確保」

- 基本原則4「取締役会等の責務」

- 基本原則5「株主との対話」

また、上記5つの「基本原則」のほか、基本原則を実現するための事項を示した31項目の「原則」、一部の会社に適用される42の「補充原則」があり、3層構造となっています。

2022年3月以前は、東証一部および二部に上場している企業は3層(基本原則・原則・補充原則)すべてが適用、マザーズおよびJASDAQの上場企業は基本原則のみが適用され、一部の原則を遵守できない場合には然るべき説明が必要でした。

ただし、2022年4月に実施された東京証券取引所の市場区分の刷新により、従来の4市場は「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」に再編されています。

市場再編後の現在は、プライム市場およびスタンダード市場では3層すべての原則が適用。さらに、プライム市場では取締役会の独立性や諮問委員会の設置が義務付けられるなど、より厳しい水準が求められます。

非上場企業でもコーポレートガバナンスは必要?

コーポレートガバナンスコードの原則が適用されない非上場の企業においては、コーポレートガバナンスは必須ではありません。

しかし、金融機関からの資金調達や、顧客との取引を円滑化するためにも、コーポレートガバナンスに取り組み社会的信用を高めることは非常に重要です。

金融機関が融資先の企業に迅速かつ適切な情報開示を求めるのは当然ですし、顧客も経営状況が不透明な企業とは取引を行いたいとは思わないでしょう。

そのため、上場・非上場や企業規模の大小にかかわらず、コーポレートガバナンスの強化に取り組むべきだと言えます。

コーポレートガバナンスを強化する方法は?

コーポレートガバナンスを強化する方法には、以下のような取り組みがあります。

- 内部統制の構築・整備

- 社外取締役・監査役の設置

- 執行役員制度の導入

- 社内規程の明確化 など

それぞれ詳しく見ていきましょう。

内部統制の構築・整備

先述の通り、コーポレートガバナンスと内部統制は相互に深く関係しています。

そのため、コーポレートガバナンスの強化に取り組むのであれば、内部統制の仕組みを整え適切に機能させることが不可欠です。

内部統制を強化するには、既存のワークフローを見直し、課題や考えうるリスクへの対策を検討・改善していく必要があります。

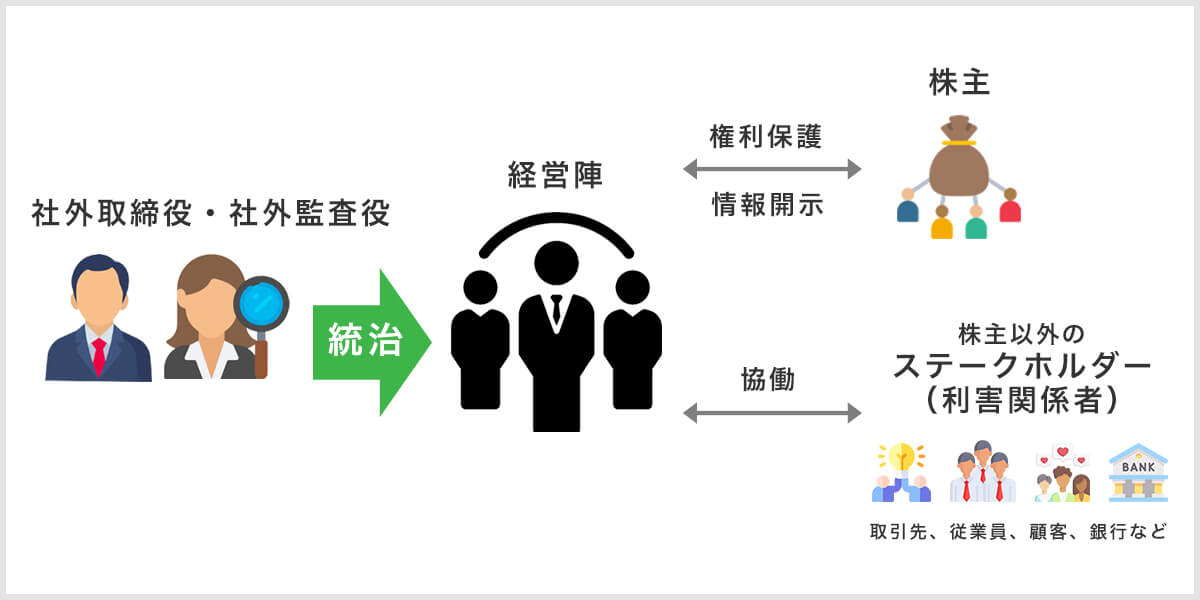

社外取締役・監査役の設置

一部の経営層による独善的な意思決定や不正を防ぐためには、社外取締役や社外監査役を設置するなどして、第三者視点からの監視体制を構築することが有効です。

社外取締役や社外監査役を含む委員会を設置することで、ステークホルダーの代弁者として経営監視を行う機能が期待できます。

執行役員制度の導入

執行役員制度の導入も有効です。

経営における意思決定を行う取締役と、業務執行の責任・権限を持つ執行役員を分離させることで、コーポレートガバナンス強化に効果が期待できます。

社内規定の明確化

社内規定を明確化し、企業としての考えや方向性を従業員に周知することも重要です。

行動規範や倫理憲章などを作成して周知することで、業務遂行や意思決定の判断基準が浸透し、コーポレートガバナンスの強化につながります。

ワークフローシステムでコーポレートガバナンスを強化!

ここまで、コーポレートガバナンスを強化するための基本的な方法についてご紹介しましたが、具体的に何から着手するべきか、どのように取り組むべきか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合、コーポレートガバナンス強化の一環として、ワークフローシステムの導入から始めてみるのも非常に効果的です。

ワークフローシステムとは、社内で行われる申請や稟議などの業務手続きを電子化するシステムのことで、コーポレートガバナンスの強化につながる数多くのメリットがあります。

次は、ワークフローシステムがガバナンス強化に役立つ理由や、導入によってガバナンス強化に成功した事例をご紹介します。

ワークフローシステムがガバナンス強化に役立つ理由

ワークフローシステムがガバナンス強化に役立つ理由として、主に以下の3点を挙げることができます。

ワークフローシステムがガバナンス強化に役立つ理由

- 内部統制が強化される

- 意思決定プロセスの可視化・迅速化

- 社内規程・マニュアルの明確化

それぞれ詳しく見ていきましょう。

内部統制が強化される

ワークフローシステムを導入することによって、内部統制の強化につながります。

ワークフローシステムの導入で各種申請や稟議をシステム上で一元管理することが可能になり、検索機能によって監査対応の効率化にも効果が期待できます。

適切な承認ルートを経ずに決裁されてしまう事態を防ぐことができるだけでなく、紙ベースの文書管理で発生しがちな人的ミスや、不正な持ち出し・改ざんといった不正防止にも有効です。

ワークフローの可視化

ワークフローシステムを導入することで、ワークフローが可視化されます。

進行中の申請・稟議の進捗状態を確認できるだけでなく、「いつ」「誰が」「何を」承認したのかという証跡がデータとして保存されます。

意思決定プロセスや業務手順の透明性が担保されるため、コーポレートガバナンス強化の取り組みとしても有効だと言えるでしょう。

業務規定・マニュアルの明確化

ワークフローシステム導入の際は、社内規程や業務マニュアルを整理・明確化することになります。

業務を行う上での判断基準が統一されるため、これまで以上に社内規程やマニュアルの遵守を徹底しやすくなると言えるでしょう。

ワークフローシステムでガバナンス強化に成功した事例

次に、ワークフローシステムの導入によってガバナンス強化を実現した事例を見ていきましょう。

全日空商事株式会社 様のガバナンス強化事例

ANAグループの多角化事業を担う全日空商事株式会社 様は、稟議・申請・報告業務におけるグループ共通の基盤としてワークフローシステムを導入。

人事・勤怠・給与・経理などの各業務システムと連携し、グループ経営の効率化とガバナンス強化を実現しています。

コニカミノルタジャパン株式会社 様のガバナンス強化事例

2013年から働き方改革を実践しているコニカミノルタジャパン株式会社 様では、「保管文書ゼロ化」の取り組みの一環としてワークフローシステムを導入。

文書の電子化によって年間12,000時間の処理工数削減を達成したほか、社内文書の一元管理によってガバナンス強化にもつながっています。

ブックオフコーポレーション株式会社 様のガバナンス強化事例

中古本販売チェーン「BOOKOFF」を展開するブックオフコーポレーション株式会社 様は、申請・決裁業務の確実性と迅速化を図りワークフローシステムを導入。

ワークフローシステム導入によって、約800種類の申請書類を対象に申請・決裁業務の電子化を実現。

決裁の手順と流れが確立され、意思決定の精度向上およびガバナンスの強化にも効果を実感しています。

まとめ

今回は、コーポレートガバナンスの基礎知識から強化方法、ガバナンス強化に成功した事例をご紹介しました。

コーポレートガバナンスは、ステークホルダーと良好な関係を築き、企業価値を高めていく上で欠かすことができない取り組みです。上場企業はもちろん、未上場の企業においてもコーポレートガバナンスの強化に取り組むことは非常に重要だと言えるでしょう。

今回ご紹介した情報も参考に、コーポレートガバナンス強化の取り組みを進めましょう。

もっと知りたい!

続けてお読みください

IPOを目指す企業は必見!

強固な内部統制の構築にワークフローシステム

内部統制の基礎知識と強化する方法、効果について詳しく説明しています。

こんな人におすすめ

・自社の内部統制に課題がある。

・内部統制を構築・強化する方法が知りたい。

・成功事例を知りたい。

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。