バックオフィス業務をAI活用で効率化!必要性や活用例、おすすめツールを紹介!

- 更新 -

本記事では、バックオフィス業務におけるAI活用の必要性や具体的な利用シーン、業務効率化に有効なおすすめツールをご紹介します。

AI活用の第一歩におすすめのツールも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

DX推進で戦略的バックオフィスへと転換

こんな人におすすめ

・日々のバックオフィス業務に負われている

・バックオフィスDXを推進したい

・コストセンターからの脱却を目指している

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

- なぜバックオフィス業務にAI活用が急務なのか?

- 【部門別】バックオフィスにおけるAIの具体的な活用シーン

- AI活用がバックオフィスにもたらすメリット

- バックオフィスにおけるAI活用4ステップ

- バックオフィスにおけるAI活用の現状

- バックオフィスのAI活用推進にワークフローシステム

- まとめ

もっと見る

なぜバックオフィス業務にAI活用が急務なのか?

バックオフィス業務は企業活動の根幹を支える重要な業務ですが、

「日々の繰り返し作業に追われ、本来注力すべき業務に時間が割けない…」

「人手不足なのに、業務量は増える一方だ…」

といった悩みを抱える担当者は少なくありません。

そこで注目されているのが、急速な進化を遂げている生成AIをはじめとした、AI技術の活用です。バックオフィス業務へのAI導入は、もはや一部の先進的な企業だけの取り組みではありません。

では、なぜバックオフィス業務においてAI活用が急務とされるのか、その理由を解説します。

深刻化する人手不足と高まる業務負荷

日本の生産年齢人口は年々減少しており、多くの企業で人手不足が深刻な経営課題となっています。

とくにバックオフィス部門は、直接的に利益を生み出さない部門、いわゆるコストセンターという認識から、人員配置が後回しにされがちです。少ない人数で増え続ける業務量をこなさなければならず、現場の負荷は限界に達しつつあります。 そうしたなか、AIを導入することで、これまで人間が行っていた定型業務を自動化し、限られたリソースを有効活用する必要性が高まっているのです。

ヒューマンエラーが引き起こすリスク

どれだけ注意深く作業を行っても、人間である以上、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。とくに経理や法務など、わずかなミスが大きな金銭的損失や社会的信用の失墜につながる業務において、ヒューマンエラーは重大なリスクとなります。

その点、AIは定められたルールに基づいて正確に作業を実行できます。AIを活用してデータ入力やチェック作業を自動化することで、ヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけ、業務品質の向上とリスクの低減を実現します。

属人化からの脱却と業務標準化の必要性

「この業務は、Aさんしかやり方が分からない」といった業務の属人化は、多くの組織が抱える課題です。業務が属人化している状態を放置していると、担当者の退職や異動によって業務が滞るリスクがあるだけでなく、組織全体としての業務効率を低下させる原因にもなります。

AIの導入プロセスでは、まず既存の業務フローを可視化し、標準化する工程が発生します。この導入プロセス自体が業務改善につながるうえ、AIが業務を遂行することで、個人のスキルや経験に依存しない、標準化された業務体制を構築することが可能です。

「守りのバックオフィス」から「攻めのバックオフィス」へ

従来のバックオフィスは、いかにミスなく効率的に業務をこなすかという「守り」の役割が中心でした。しかし、あらゆる物事の変化が激しい「VUCA」とも表現される現代において、企業が持続的に成長するためには、バックオフィスも経営に貢献する「攻め」の役割を担うことが求められています。

AI活用によって定型業務から解放された従業員は、データの分析や戦略立案、業務プロセスの改善提案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できます。 これにより、バックオフィスは単なる管理部門ではなく、データドリブンな意思決定を支援する戦略的パートナーへと進化することが可能になります。

【部門別】バックオフィスにおけるAIの具体的な活用シーン

バックオフィス部門において、AIはどのように活用できるのでしょうか。

ここでは、バックオフィスの部門別に具体的な活用シーンをいくつかご紹介します。

経理部門でのAI活用例

会計業務や予算管理など、お金にまつわる業務を担う経理部門においては、業務のスピードに加えて正確性も求められます。

そんな経理部門におけるAI活用例としては、以下を挙げることができます。

- 請求書・領収書の仕訳入力の自動化:AI-OCRで紙やPDFの帳票を読み取り、勘定科目などをAIが推測して会計システムへ自動入力します。

- 経費精算の申請内容チェックと承認の自動化:領収書の画像データから金額や日付を読み取り、規定違反がないかをAIが自動でチェックします。

- 入金消込作業の自動化:銀行の入金データと請求データをAIが照合し、消込作業を自動で行います。

- 予算実績分析レポートの自動作成:会計データから必要な数値を抽出し、月次の予実分析レポートをAIが自動で生成します。

人事・労務部門でのAI活用例

人材戦略や労働環境の整備を担う人事・労務部門においては、以下のようなシチュエーションでAI活用が可能です。

- 履歴書・職務経歴書の自動スクリーニング:応募者の履歴書から、求めるスキルや経験を持つ候補者をAIが自動で抽出し、選考プロセスを効率化します。

- 勤怠データの自動集計と給与計算:勤怠システムと連携し、残業時間や休日出勤などをAIが自動で集計、給与計算システムに反映させます。

- 社内問い合わせ対応チャットボット:従業員からの福利厚生や勤怠関連の各種手続きに関する定型的な質問に、AIチャットボットが24時間自動で回答します。

- 従業員エンゲージメント分析:勤怠データや社内アンケートの結果をAIが分析し、従業員の満足度や離職の兆候を早期に発見します。

総務部門でのAI活用例

総務部門は業務内容が多岐にわたることから、AI活用の必要性がとくに高いと言えます。

そんな総務部門におけるAI活用の具体例としては、以下を挙げることができます。

- 社内通知・案内などの文書作成:従業員向けの通知文書や各種行事などの案内文書を、生成AIを用いて自動で作成します。

- 備品管理・発注の自動化:備品の在庫数をAIが監視し、一定数を下回ると自動で発注処理を行います。

- 代表電話・来客対応の一次受付:AI音声認識を活用したボイスボットが電話の一次対応を行ったり、無人受付システムが来客対応を自動化したりします。

法務でのAI活用例

組織のコンプライアンス遵守に関わる業務を担う法務部門においては、以下のようなシーンでAIを活用することが可能です。

- 過去の判例や法規制に関するリサーチ:膨大な法律データベースから、関連する判例や法規制をAIが瞬時に検索・提示します。

- 契約書の作成・レビュー・管理の効率化:AIが契約書内のリスク箇所(不利な条項など)を自動で検知したり、過去の契約書データを基にドラフトを作成したりします。

情報システム部門でのAI活用例

人材不足が嘆かれる情報システム部門においても、以下のようなシチュエーションでAIが活用されています。

- 社内ITヘルプデスクの自動応答:PCの不具合やソフトウェアの操作方法など、頻出する問い合わせにAIチャットボットが対応します。

- 不正アクセス・異常検知の監視:ネットワークの通信ログをAIが常時監視し、サイバー攻撃などの異常な振る舞いを検知して管理者に通知します。

AI活用がバックオフィスにもたらすメリット

AIをバックオフィス業務に導入することは、単なる業務の自動化に留まらず、組織全体に大きな変革をもたらします。ここでは、AI活用がバックオフィスにもたらす代表的な4つのメリットを解説します。

生産性向上とコスト削減

AIは、人手による作業とは比較にならないスピードと正確さで業務を遂行します。

そのため、これまで数時間かかっていたデータ入力や照合業務が数分で完了するなど、業務時間を劇的に短縮でき、生産性の向上や人件費をはじめとするコスト削減に直結します。

コア業務への集中と満足度向上

定型的に行われる間接業務から解放された従業員は、より創造性や専門性が求められるコア業務に集中できるようになります。

たとえば、経理担当者であれば財務分析や経営層への提言、人事担当者であれば人材育成や制度設計といった業務です。やりがいのある仕事に取り組む時間が増えることで、従業員のモチベーションやエンゲージメントが向上し、離職率の低下にもつながります。

データに基づく迅速かつ正確な意思決定

AIは、膨大な業務データを客観的に分析し、人間では気づきにくい傾向やインサイト(洞察)を抽出することを得意としています。

たとえば、過去の備品管理データを分析して発注数の最適化を提案したり、財務データから経営リスクの兆候を検知したりすることが可能です。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた迅速かつ精度の高い意思決定を支援します。

業務プロセスの可視化と継続的な改善

先述の通り、AIを導入するプロセスでは、既存の業務フローを整理・可視化する必要があります。このプロセスを通じて、非効率な手順やボトルネックとなっている箇所が明らかになり、業務プロセスそのものを見直す機会となります。

また、導入後もAIが処理した業務データは蓄積されるため、継続的な分析を通じてさらなる改善点を発見し、定量的なデータに基づきPDCAサイクルを回し続けることができます。

バックオフィスにおけるAI活用4ステップ

次は、具体的なAI導入ステップを4段階に分けて解説します。

ステップ1:現状把握と課題の洗い出し

まず最初に行うべきは、AIという「手段」ありきで考えるのではなく、自社のバックオフィスが抱える「課題」を明確にすることです。

そのために、どの部門の、どの業務に、どれくらいの時間がかかっているのかを洗い出します。「請求書処理に毎月50時間かかっている」「問い合わせ対応で担当者が疲弊している」など、定量的・定性的に課題をリストアップしましょう。

その際、AI導入に対して現場の従業員の理解と協力を得ることが非常に重要です。AIは仕事を奪うものではなく、面倒な作業から人間を解放し、より付加価値の高い仕事に集中させてくれるパートナーであることを丁寧に説明し、理解を得ることが不可欠です。導入プロジェクトの早い段階から現場の従業員を巻き込み、一緒に課題解決に取り組む姿勢が成功の鍵となります。

ステップ2:対象範囲の決定および目標設定

リストアップした課題のなかから、「とくに多くの時間を要している」「もっともミスが発生しやすい」「業務量に対して人員が不足している」といった観点で優先順位をつけ、AI活用に取り組むべきターゲットを絞り込みます。

そして、ターゲットとする業務にAIを導入した場合、どれくらいの時間やコストが削減できるのか、費用対効果(ROI)を大まかに試算し目標を設定します。その上で、「AIを使って、請求書処理の時間を月間50時間削減する」「問い合わせ対応の一次回答率を80%にする」といった、具体的で測定可能なゴール(KGI/KPI)を設定することが重要です。明確なゴールがあることで、関係者の目線が揃い、導入効果を正しく評価することができ、社内で導入の承認を得るための重要な根拠となります。

ステップ3:ツールの選定とスモールスタート

解決すべき課題と目標が明確になったら、課題解決・目標達成を実現するためのAIツールを選定します。

ツール選定の際は、以下のポイントを必ずチェックするようにしましょう。

- 機能:自社の課題解決に必要な機能が備わっているか。

- 操作性:ITの専門家でなくても直感的に操作できるか。

- サポート体制:導入時や導入後に、手厚いサポートを受けられるか。

また、いきなり全社的に導入するのではなく、まずはステップ1で絞り込んだ特定の業務や部署で試験的に導入するスモールスタートが成功の鍵です。小さく始めることで、リスクを最小限に抑えながら、自社に合った活用方法を見つけることができます。

さらに、無料トライアルやPoC(Proof of Concept: 概念実証)の活用も有効です。多くのAIツールベンダーは、無料トライアル期間やPoCのサービスを提供しています。本格導入の前にこれらを活用し、実際の業務データを使って操作性や導入効果を検証しましょう。

ステップ4:本格導入と効果測定・改善

スモールスタートで効果が確認できたら、いよいよ本格導入と全社展開に進みます。

誰がどのようにツールを管理するのか、トラブル発生時はどう対応するのかといった、全社展開に向けた運用ルールを明確に定めます。

導入後は、あらかじめ試算していた効果(ROI)が実際に得られているかを定期的に測定します。また、現場の利用者からヒアリングを行い、使いにくい点や改善要望などのフィードバックを集めることも重要です。

効果測定とフィードバックを基に、設定の見直しや運用ルールの改善を継続的に行います。一つの業務で成功モデルが確立できたら、他の部署や業務へもAIの活用範囲を広げていきましょう。

DX推進で戦略的バックオフィスへと転換

こんな人におすすめ

・日々のバックオフィス業務に負われている

・バックオフィスDXを推進したい

・コストセンターからの脱却を目指している

バックオフィスにおけるAI活用の現状

ここで、ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッドが実施した調査を基に、バックオフィスにおけるAI活用の現状について見ていきましょう。

バックオフィス業務に携わりDX推進を行っている110名を対象に行われたこの調査では、回答者の約8割が「現在のバックオフィス業務で生成AIツールを活用している」という結果が示されています。さらに、「生成AIツールを活用している」と回答した人を対象に、「生成AIツール導入で効果を実感した業務」について質問したところ、以下のような回答結果となっています。

- 文書の確認・校正・チェック:69.0%

- データ入力・転記:53.6%

- データ集計・分析:52.4%

- 文書作成(書類・報告書・マニュアル等):40.5%

このように、すでに多くの企業でバックオフィス部門でのAI活用が進められており、なかでも文書関連の業務やデータの入力・転記および活用において役立てられていることがわかります。

調査概要

- 調査概要:バックオフィス業務におけるAI活用に関する実態調査

- 調査方法:IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

- 調査期間:2025年7月17日〜同年7月18日

- 有効回答:バックオフィス業務に携わりDX推進を行っている方 110名

調査の詳細はこちらからご確認ください。

バックオフィスのAI活用推進にワークフローシステム

先述の調査でお伝えした通り、とくにAI活用の効果を実感しやすい業務としては、文書の確認や作成といった文書関連業務、およびデータの入力・転記や集計・分析が挙げられます。

そして、文書関連の業務やデータ連携・活用といった観点で有用なツールのひとつが、ワークフローシステムです。

ワークフローシステムとは、各種申請や稟議、報告といった手続きを電子化するツールのこと。ワークフローシステムを導入することで、従来は紙文書で行っていた手続きを電子化することができ、文書の作成・起案や確認・承認作業を効率化したり、各種システムとの連携によりデータ入力・転記の自動化や集計・分析といったデータ活用の高度化を実現可能です。

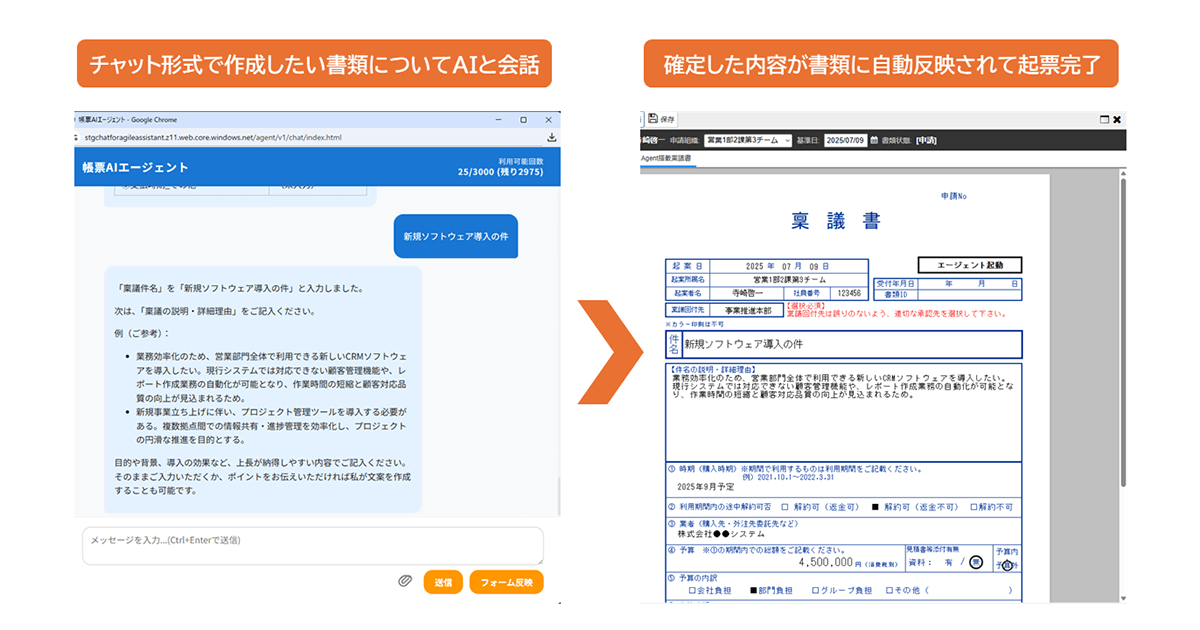

そして、近年ではAI機能を搭載したワークフロー製品も登場しています。

たとえば、シリーズ累計5,000社超のワークフローシステム導入実績を誇る株式会社エイトレッドも、生成AI活用の第一歩を支援する「AI搭載ワークフロー」を提供しています。

(参照:もう書類は”書かない”時代へ。AIが稟議書を自動生成)

専用のAIエージェントが、自然な対話を通じて申請書などの書類作成や承認、確認業務をアシスト。すべての従業員が関わるワークフローにAIが組み合わさることで、組織全体にAI活用の文化が根付き、DX推進の加速にも効果を発揮します。

エイトレッドのAI搭載ワークフロー

【国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム】

>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

【システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム】

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

まとめ

今回は、バックオフィスにおけるAI活用について、その必要性や活用シーン、導入ステップなどを解説しました。

記事内でもご紹介した通り、すでに多くの企業のバックオフィス部門でAI活用が進められており、なかでも文書作成・チェックやデータ活用において効果を実感している企業が多く存在しています。そして、文書関連業務やデータ連携・活用でのAI活用を推進するなら、ワークフローシステムの活用がおすすめです。

AI活用を検討しているバックオフィス担当者の方は、記事内でご紹介したAI搭載ワークフロー「X-point Cloud」や「AgileWorks」の導入を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

バックオフィス担当者は必見!

DX推進で戦略的バックオフィスへと転換

バックオフィスDX推進の妨げになる課題と、それらを解消するためのソリューションを紹介いたします。

こんな人におすすめ

・日々のバックオフィス業務に負われている

・バックオフィスDXを推進したい

・コストセンターからの脱却を目指している

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。