中小企業におけるDXの進め方と、変革への波及効果

- 更新 -

紙やハンコを要していたアナログな作業を、デジタルに移管しビジネスの変革をおこなうDX(デジタルトランスフォーメーション)の動きが活発です。しかしながら、こと中小企業においては、対応が追いついていないケースも多く見られます。

「デジタル化はとくに必要ない」「うちの会社では難しい」「私たちの業界ではできない」、そう思っているうちに、働き方や生産性を高める貴重な機会を逃していませんか?

実際に、ものづくりの街として知られる静岡県浜松市では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進め、新しい価値やプロジェクトを生みだす動きが起きています。そして、その動きは、中小企業から作っていけるとのこと。

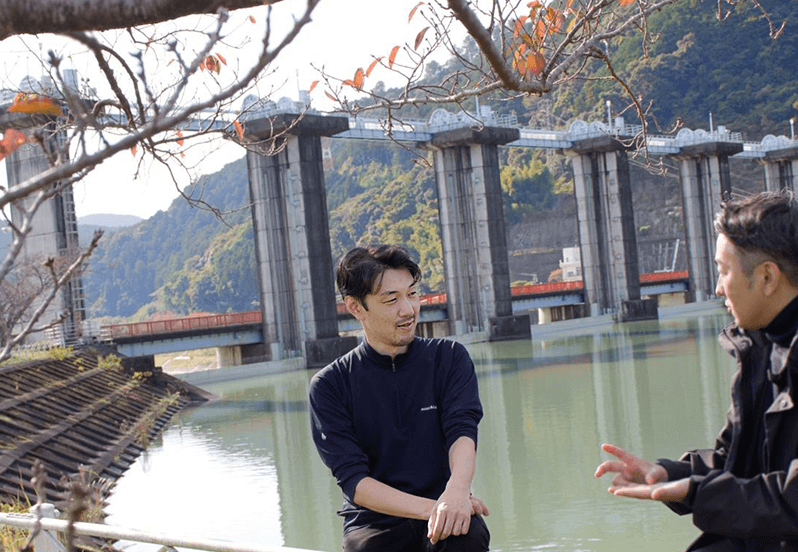

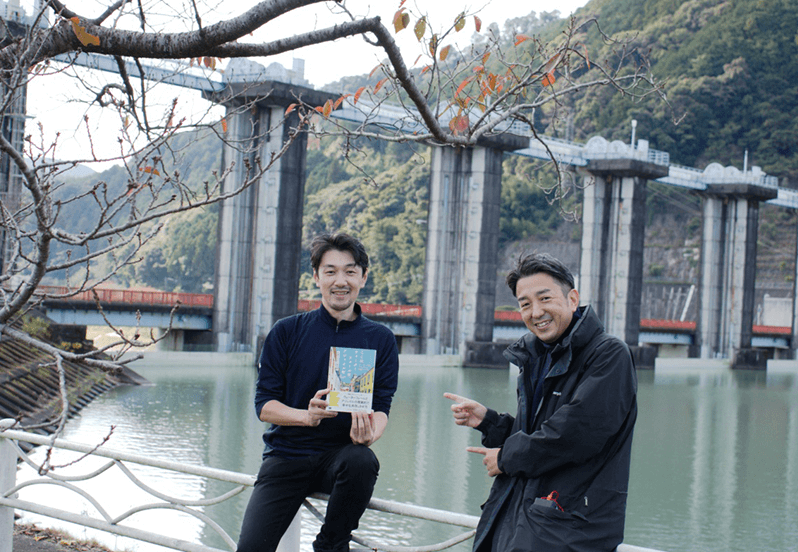

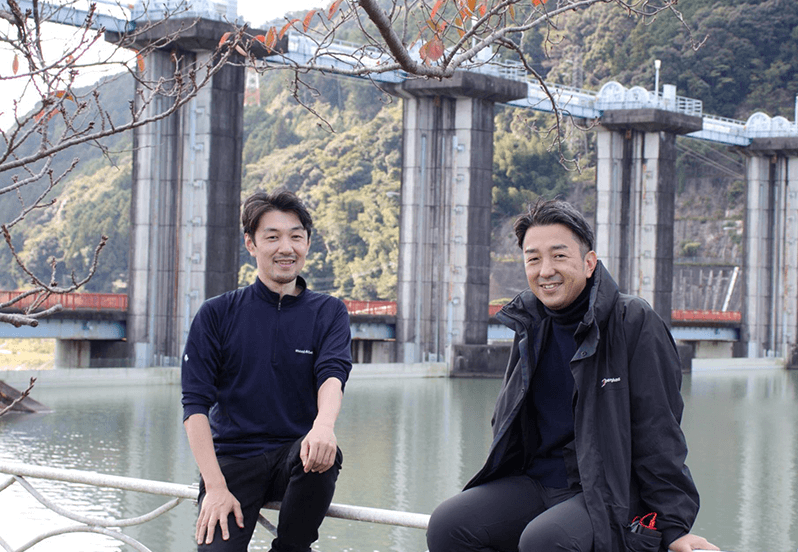

そこで、今回は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の効果と考え方を、ワークフロー総研フェロー沢渡あまね氏と、地元の浜松で中小企業の業務改革支援を行うWe will accounting associates株式会社 代表の杉浦直樹氏に伺います。

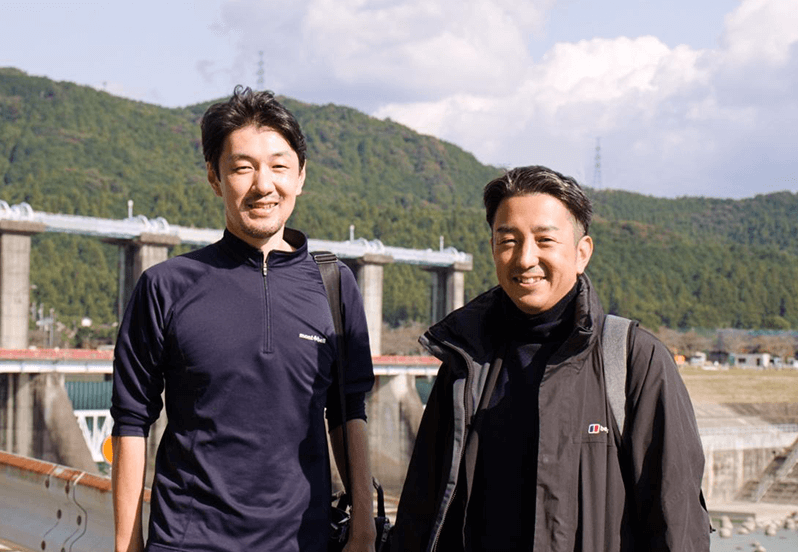

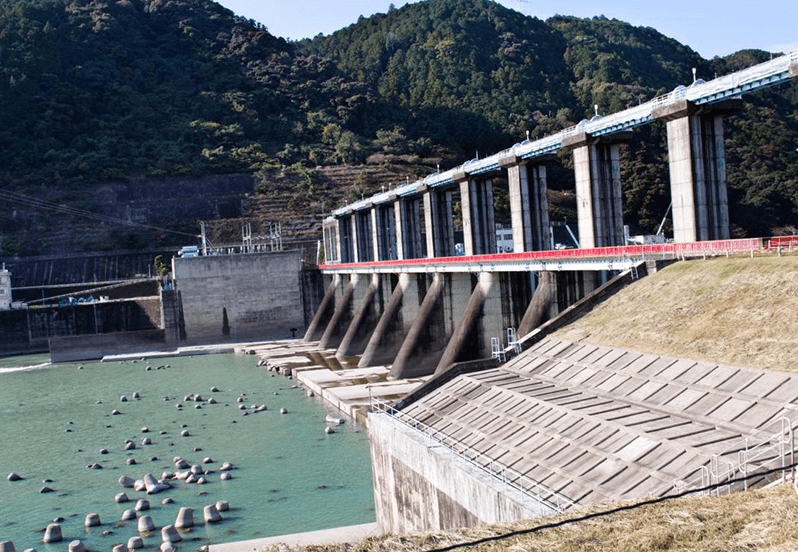

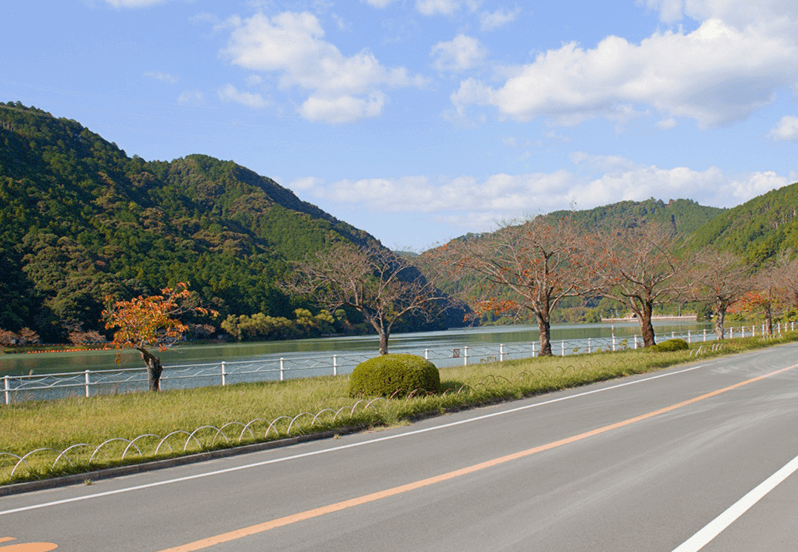

この対談は、浜松市北部にある船明(ふなぎら)ダムを訪れ、開放感あふれる自然の中でリラックスしながら行いました。

\ワークフロー、最初の1歩はワークフローシステム/

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

業務の属人化や不正の発生を防ぐという視点が、DX(デジタルトランスフォーメーション)の一丁目一番地となる

沢渡:杉浦さんは、浜松における中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を中心となって進めてきた第一人者だということで、今日ご登場いただきました。

まず、杉浦さんをはじめて知る方のために、どんなことをされているのか聞かせてください。

杉浦:静岡県浜松市で税理士法人を経営しています。それぞれに専門領域をもった税理士が知を寄せあい、より難しい税務にもチャレンジしているチームです。

一方で、We will accounting associates株式会社というグループ会社も経営しており、その事業はバックオフィス業務の伴走支援です。中小企業・スタートアップ向けに、SaaSツールの導入と、それに合わせたワークフローの改善提案を行っています。その一環として業務のアウトソーシングを請けながら、お客さまと一丸となってバックオフィス改革に取り組んでいます。

沢渡:税務にずっと携わってきた杉浦さんが、中小企業のバックオフィス支援をはじめられたのには、どんな経緯があったのでしょうか。

杉浦:お客さまからの相談で一番多かったのが、バックオフィス業務にまつわることだったんです。

例えば、経理の業務がうまく回らないとか、中核を担っている事務員さんが、来月会社を辞めてしまうとか。さらに、経理担当がその事務員さん1人だったので、その人の退職で事務作業が完全にストップしてしまう、といったことです。

沢渡:1人の社員が業務を抱えてしまっている、または、業務の流れや業務自体が見えなくなるのは、中小企業ならではリスクかもしれませんね。

杉浦:はい。ただ、そうしたガバナンスの問題も社長の責任だと思っているんです。会計を税理士事務所に丸投げして、社内に会計データがないなんてことは危険です。

世の中も会社もどんどん変わっていく時代ですから、付き合う税理士だって本当は都度変えていくほうが良いはずなんです。

沢渡:税理士である杉浦さんが、それを言ってしまうんですね(笑)

杉浦:私が言うのもなんですが、税理士事務所に経理をゆだねるというのは、その事務所に依存するようなものですから。

沢渡:たしかに、古い仕事のやり方やルールを悪気なく押し付けられて、身動きがとれなくなっている中小企業って多いです。ITや世の中の動きに敏感な税理士先生にパートナーとなってもらい、自律的に会計を運営していくのは大事かもしれません。

杉浦:そこで、会計システムを入れて、経理を内製化していく必要が出てきますよね。SaaSのようなクラウド上のサービスを使えば、会計のマネジメントは今よりも楽にできます。

沢渡:なるほど。業務の属人化を防ぐとか、不正やミスが起こりにくくするという視点が、中小企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)における一丁目一番地なのかも知れませんね。

DX推進、最初の1歩はワークフローシステムから

月250時間を80時間に、働き方も生産性も大きく改善したDX(デジタルトランスフォーメーション)の効果

沢渡:中小企業における業務のデジタル化を進めていく中で、実際にあったポジティブな変化を教えていただけますか?

杉浦:月に250時間ほどの労働時間にふくらんでいた経理の業務が、80時間ほどに短縮できたという例があります。

沢渡:170時間の短縮、つまり、社員一人分の雇用を生んでいる計算になりますね。どうしたらそこまで業務のムリ・ムダを減らせますか?

杉浦:ふたつあって、ひとつには、可能なかぎりキャッシュレスにすることを目標にしています。たとえ少額でも現場に現金があるということは、社員が備品を買うことに時間を使っているということです。

それだけ、本業に関係ないところで時間を使っているということですよね。本来は発注した備品が会社に届けば良いはずです。ネット上で備品を買えば良いと思いませんか。

沢渡:そうすれば、付随する作業もなくなりますしね。申請書を作る手間やハンコをもらう手間、伝票の処理といった間接業務はすべて無くせます。キャッシュレスを目指すのは、ある意味究極のDX(デジタルトランスフォーメーション)だと思います。

杉浦:もう1つは、業務システムの導入で、「業務のステータス」をわかるようにすることです。

ワークフローに乗せれば、その業務や書類を「だれが」、「どういった形で」持っているのかがわかります。業務を可視化することで処理スピードが上がり、現場のストレスも減りますよね。

そうしたことを積み重ねることで、月250時間の稼働時間が80時間になっていきます。

沢渡:なるほど。では、業務のムリやムダが削減できると、どんなところに価値が出てくるでしょうか?

杉浦:社員は、本来やるべき業務に対して集中できるようになります。生産性が上がり、効率化した分、終業も早くなりますね。

さらには、「変化に対応していける組織」になります。DX(デジタルトランスフォーメーション)を体験している前向きな社員がいると、その後は自分たちから業務を改善してくれるようになるので。

沢渡:DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めることで、「成果を出そう、プロとして成長しよう」という意識が社員に芽生えることはよくあります。そして、この動きは、大企業・中小企業、関係なく起こせるものなんですよね。

杉浦:同感です。DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めると、本来やるべきこと以外をやる必要がなくなっていく。これは、企業規模にかかわらず、絶対そうなるはずです。

沢渡:むしろ、中小企業だからこそ、本来価値にフルコミットすべきかもしれません。そうすることで余暇を作り、社員が家族や自分のために時間を費やせるような仕事の仕方をしなければ。

DX(デジタルトランスフォーメーション)無しには、高利益体質を維持し、良い人材を集めながらさらに成長していくということは、今後ますます難しくなっていくのではないでしょうか。

経営者の仕事は“探索”にあり。DX(デジタルトランスフォーメーション)で余白を作り新たなビジネスモデルを構築しよう

沢渡:DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めることで、社員がプロとしてそれぞれの領域にフルコミットできる環境を作れるというのは大きなメリットですね。また、経営者にとってもメリットがあると思いますが、いかがでしょうか?

杉浦:経営者にとってのメリットは、社員に任せられるようになることです。

例えば、「振り込みをセットする」のは社員にお願いするけれど、「最後の承認」のボタンを押す権利は自分に持たせることができるじゃないですか。

社員のことはもとから信用しているんですが、デジタル化で不正が起きづらくなると、より大胆に仕事を任せられます。

沢渡:経営者から現場へ権限移譲ができるようになるということですね。

杉浦:そうです。すると、経営者がいまより身軽になり、今度は、"探索領域"に行けるんですよね。新しいビジネスの可能性や自社の社会的価値を本気で考えるといった“探索”に、経営者は力を使ったほうが良いなと、思います。

沢渡:まさに、私も常日頃から、コラボレーションが今後の企業の生き残り戦略だと言ってきました。

これからは、少子高齢化と環境変化が激化していき、不確実性もますます大きくなるでしょう。もう、自社だけでは答えが出せない時代なんです。

そのため、さまざまな会社や人とつながって、お互いに技術や知識をアップデートし、相乗効果を生み出す必要があると思います。

杉浦:おっしゃるとおりです。これだけ時代の変化が激しいと、つねに新しいことを生み出してビジネスの次なる柱を探し続けなければいけません。

沢渡:ですが、少ない手持ち金貨とこん棒、布の服のようなリソースでは、どんな勇者も魔王を倒せないと......。

杉浦:だからこそ、“探索”が大事なんですよね。コミュニティに飛び込んで、信頼できる仲間を見つけに行かないと何もできません。そのためにも、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めて、社内で任せられるものは任せて、経営者やリーダークラスの人は“探索”に出掛けましょうということですね。

沢渡:DX(デジタルトランスフォーメーション)によって、経営者がより自由になれる。その結果、協業して生まれたノウハウや利益を自社に持ち帰る。経営者の“探索”には、会社全体にとって、大きなメリットがありますね。

税務の会社がレンタカー事業をはじめる!?社長が“探索”すると、ここまでのイノベーションが起こる

沢渡:DX(デジタルトランスフォーメーション)によってご自身が自由に飛び回れるようになり、最近では新しい取り組みを始められたと聞きました。

杉浦:まさに私の中の“探索領域”のひとつなんですが、実行委員会のリーダーとなり「浜松テレワークパークプロジェクト」を進めています。

沢渡:先日、新聞にも載り話題ですね。この取り組みについて詳しく教えてください。

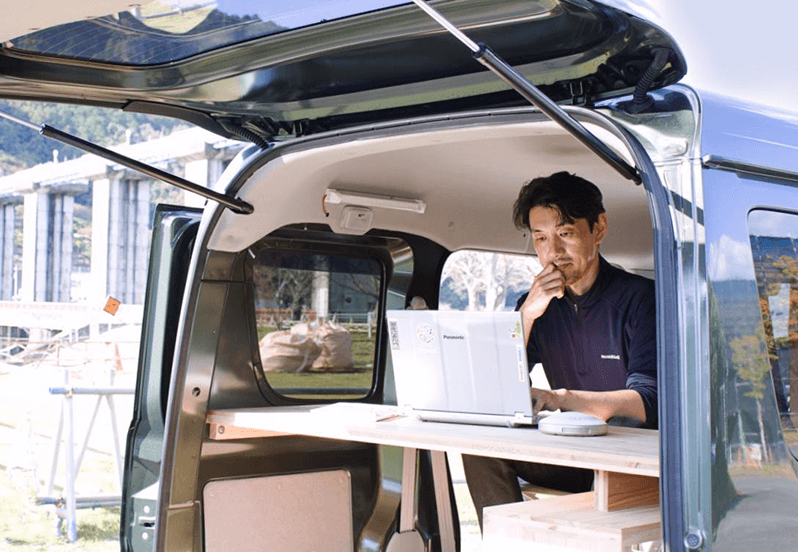

杉浦:シンプルに言うと、駐車場に電源やWi-Fi環境を整備して、人が働きに集まれる場所にしていこうというプロジェクトです。そのビジョンに合わせて、車内を改装しワーキングスペースとして使えるようにした軽ワゴン車の「オフィスカー」を地元の自動車販売会社さんや工務店さんと一緒に開発しています。

11月下旬から実証実験がはじまり、うまくいけば来年4月には本格的に事業としてスタートするかもしれません。

沢渡:どんなきっかけでそのアイデアにたどりついたんですか?

杉浦:きっかけは、弊社で運営しているオープンイノベーションスペースでした。The Garage for Startupsと言い、中小企業の経営者をはじめ、大企業の部門長クラスや行政の方々といった地域のリーダーが集まるコミュニティです。

沢渡:私も利用していまして、メンバーにはオープンな経営者が多いですね。みなさん良い意味で自由だと感じていて、私もモチベートされています。

杉浦:あるとき、The Garageのメンバーで、「実は、車って、オフィスとして使えるんじゃないか」、なんて話が盛り上がったんです。浜松は、1人1台車をもっていると言われるくらいの車社会なんですよね。

コロナ禍をきっかけにテレワークを導入した会社が多いですが、いろんな問題がありましたよね。家に個室がないとか、在宅ワークは寂しいといった。そんな背景もあって、「駐車場に集まって、車内でテレワークしたらどう?」と、話が盛り上がったんですよ。

そこから自動車メーカーのスズキさんやデジタルキーに強い東海理化さん、さらには浜松市さんが参加してくださり、気が付いたら協議会ができて実証実験をやることになっていました。

沢渡:まさに、"探索"に出かけた各方面のリーダーが、The Garageでワイワイガヤガヤする中で見つけた新事業ということですね。

杉浦:そうなんです。なので、もしかしたら来年あたり、弊社でレンタカー事業をやっているかもしれません(笑)。社長の“探索”にはそれほどのポテンシャルがあるということなんです。

リモートワーク導入の鍵とは!?

参考:浜松「テレワークの聖地」 車、駐車場を仕事場に:中日新聞しずおかWeb

新型コロナ:車と駐車場でテレワーク、浜松で実証実験:日経新聞

沢渡:浜松に来てオフィスカーを借りて、自然を感じられる市内のスポットに出かけて集中して作業やディスカッションをするという働き方も生まれますね。

杉浦:今日、こうして対談しているように、ダム際が「テレワークパーク」になったら良いですよね。自然に囲まれたこの開放感の中で仕事していれば、そこで仕事している人同士の自然な交流が生まれるじゃないですか。そうすると、そこから何かが生まれる確率が、高まると思うんです。

沢渡:実際に、森町の太田川ダムでは、ダム際ワーキングのアテンドサービスを始めました。企業からの申し込みもすでに入っているそうです。

参考:太田川ダム「ダム際ワーキング」参加者募集のお知らせ│袋井土木事務所河川改良課

▼沢渡氏が提唱し、自ら実践している #ダム際ワーキング のイメージはこちら

#ダム際ワーキング × #ダムマンガ 放流!|沢渡あまね|note

沢渡:このように、他地域の人が来たくなる場所が浜松にあれば、地域の人たちもそこに出かけるようになりますね。すると、交流がはじまり、知識と知識、技術と技術のかけあわせ、ひいてはイノベーションが起こるんです。

この地域にないもののが生まれたり、お互いをアップデートしていけます。社員の育成にもなれば、知の相乗効果を生んでいく体験にもなるでしょう。

杉浦:おっしゃる通りです。まさに、「浜松テレワークパーク」が、そのきっかけになったら嬉しいです。

沢渡:そのためにも、まずは、一丁目一番地であるDX(デジタルトランスフォーメーション)をそれぞれの企業が進める。浜松の企業や中小企業から率先して進めていき、“探索”する余裕を生み出していかなければいけませんね。

そして、今までにないコラボレーションが起こり、新たなアイデアが泉のように湧いていく。そんな街になることが、これからの浜松の理想でしょうか。

杉浦:そうですね。DX(デジタルトランスフォーメーション)による新たな価値の創造、ぜひ私たちから実践していきましょう。

沢渡:はい、ぜひ。今日は、ありがとうございました。

杉浦:ありがとうございました。

<対談者プロフィール>

ワークフロー総研フェロー

沢渡 あまね

1975年生まれ。作家、業務プロセス/オフィスコミュニケーション改善士。あまねキャリア工房 代表(フリーランス)/株式会社なないろのはな取締役 浜松ワークスタイルLABO責任者/株式会社NOKIOO顧問。日産自動車、NTTデータ、大手製薬会社を経て2014年秋より現業。経験職種は、ITと広報。300以上の企業/自治体/官公庁などで、働き方改革、マネジメント改革、業務プロセス改善の支援・講演・執筆・メディア出演を行う。著書に『職場の科学』(文藝春秋)、『ここはウォーターフォール市、アジャイル町』(翔泳社)、『ざんねんなオフィス図鑑』『ドラクエに学ぶチームマネジメント』(C&R研究所)、『職場の問題地図』『業務改善の問題地図』(技術評論社)など。趣味はダムめぐり。 #ダム際ワーキング エバンジェリスト。

プロフィールをもっと見る

杉浦 直樹

1975年生まれ、浜松市出身。We will accounting associates株式会社 代表取締役。大学卒業後日本オラクルにて会計ERPパッケージの13社同時展開プロジェクト等、多くのプロジェクトに携わる。同社退社後、米国ベンチャー企業を経て市内税理士事務所へ入所。その後、仲間とともに税理士法人We will、We will accounting associates株式会社を設立。オープンイノベーション施設であるThe Garage for startups を主宰。経済産業省主催 始動Nextinnovator 第4期選出。浜松テレワークパーク実現委員会委員長。

プロフィールをもっと見る

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。