論理的思考力は稟議で試される−稟議力と仕事力の深い関係−<後編>

- 更新 -

本記事は、一般社団法人日本パートナーCFO協会代表理事であり、ワークフロー総研のフェローに就任した高森厚太郎氏と、ワークフロー総研 所長 岡本の対談をまとめたもの、その後編です。

「稟議」をテーマに、後編では改めて稟議書とはどのようなツールで、稟議はどうあるべか、これからの時代における稟議書の在り方など、稟議の本質について語りました。

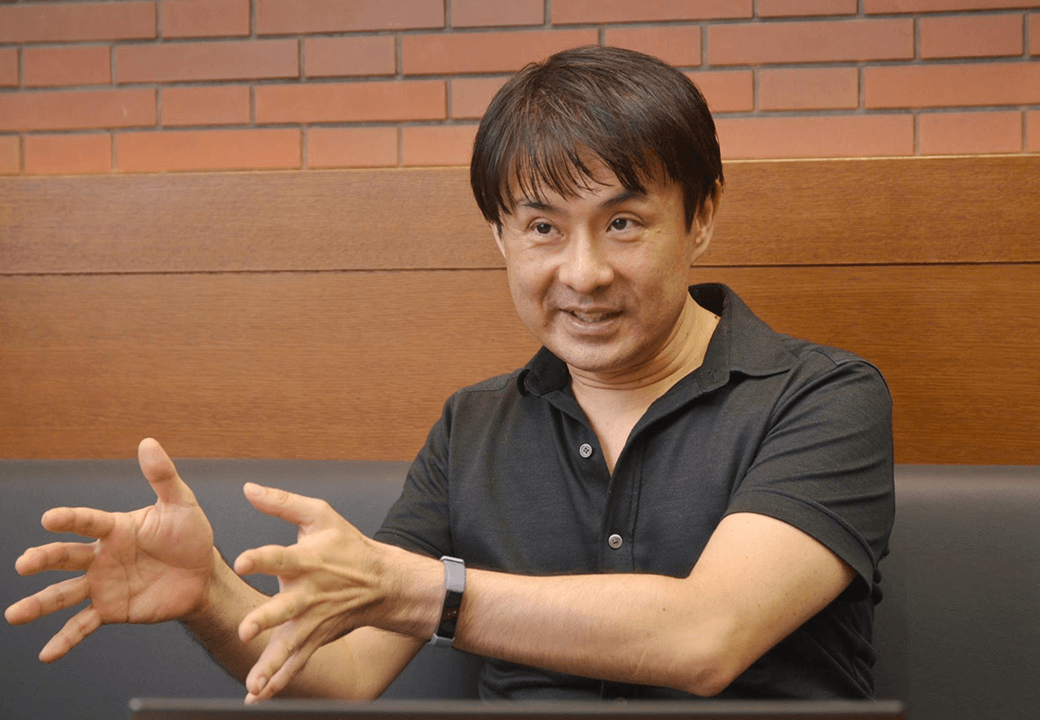

<対談者プロフィール>

ワークフロー総研 フェロー

高森厚太郎

一般社団法人日本パートナーCFO協会 代表理事

東京大学法学部卒業。筑波大学大学院、デジタルハリウッド大学院修了。日本長期信用銀行(法人融資)、グロービス(eラーニング)、GAGA/USEN(邦画製作、動画配信、音楽出版)、Ed-Techベンチャー取締役(コンテンツ、管理)を歴任。

現在は数字とロジックで経営と現場をナビゲートするプレセアコンサルティングの代表取締役パートナーCFOとして中小・ベンチャー企業などへの経営コンサルティングのかたわら、デジタルハリウッド大学院客員教授、グロービス・マネジメント・スクール講師、パートナーCFO養成塾頭等も務める。

2020年9月にはワークフロー総研のフェローに就任。著書に「中小・ベンチャー企業CFOの教科書」(中央経済社)がある。

プロフィールをもっと見る

ワークフロー総研 所長

岡本 康広

ワークフローシステムを開発・提供するエイトレッドの代表取締役社長も務める。

ワークフローを出発点とした働き方の見直しが意思決定の迅速化、組織の生産性向上へ貢献するという思いからワークフローの普及を目指し2020年4月、ワークフロー総研を設立して現職。エイトレッド代表としての知見も交えながら、コラムの執筆や社外とのコラボレーションに積極的に取り組んでいる。

プロフィールをもっと見る

稟議書は5W2Hを押さえるべき

岡本:改めて、稟議書とはどういうものなのでしょうか。

高森:稟議書は、「誰が、どんなことを、どうやって、いつやろうとするのか」「それを誰が、どんなことを考えて認めたのか」「意思決定の結果はどうなったのか、なぜ成功できたか、失敗に終わったとしたら、どうすべきだったのか」、という上下の意思疎通のツールとして、正しい意思決定を促すツールとして、また成功や失敗の振り返り(Plan-Do-Check-Action/PDCA)のツールとして、実に有用でパワフルなツールだと思います。

岡本:なるほど。記録を残すという側面でも重要ですよね。

一方で稟議書には意思決定のスピードが遅くなり非効率だという反論もあると思います。こちらに関してはどうお考えですか?

高森:稟議が持つイメージがそのように誤認させていると思います。

私は、稟議書という“型”とプロセスがあるからこそ確実な意思決定ができ、また振り返りもできるので、結果的に稟議書は効率的だと思います。

岡本:なるほど。では、稟議書で押さえるべきポイントを教えてください。

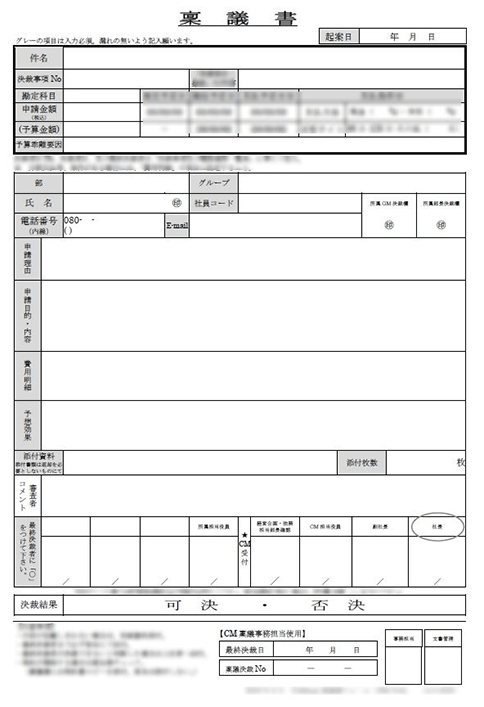

高森:シンプルに、5W2Hです。何かの判断を仰ぐとき、なぜ(Why)、誰が(Who)、何を(What)、いつ(When)、どこで(Where)、どうやって(How)、いくらで(How much)、という5W2H要素を明らかにしないと、上司も判断しにくいですよね?

稟議書は判断を仰ぐツールなので、この5W2Hを網羅する必要があります。あとは、仮に紙であればA4用紙1枚に抑えることも心掛けたいですね。

岡本:要素を押さえて見やすく、伝えやすくするということですね。

高森:はい、視認性も大事ですから。複数枚となった場合、そのすべてを把握した上で判断するのは、分散した情報が多すぎて難しいのではないですかね。A4用紙1枚だからこそ判断ができるのです。

岡本:文字のフォントや大きさなどの統一性も大切だとおっしゃっていましたよね。

では、稟議書を活用できていない例などを教えてください。例えば稟議書がうまく機能していないケースや、その理由など。

高森:2つあります。1つは、形だけの稟議書です。この場合、書かれている内容がスカスカだったり、決裁する側も稟議書をまともに見ていなかったり。それでハンコを押してしまうというケースです。

岡本:確かに、形だけの稟議は多いかもしれませんね。

高森:なぜ形だけの稟議書になってしまうかというと、書く側も判断する側も面倒だからです。

あとは、形だけでも書いておかないといけないから、監査にひっかかるからと言った、“言い訳ドキュメント”扱いになっている、だからちゃんと書かなくてもいい、見なくてもいいというパターンもあるでしょう。

岡本:それもよくある話だと思います。では、うまく機能していないもう1つのケースとはなんでしょうか?

高森:逆に、稟議に精魂を込めすぎてしまうケースです。人に何かをお願いするとして、伝えたい情報が10や20ないと判断できないなんてことはありません。

やりたいことがあればシンプルにまとめる、端的に1分で話せるようにする、これが成功のカギです。

岡本:先ほどのA4用紙1枚の話ですね。確かに精魂込めすぎた稟議書は情報が多すぎて、最も伝えたいことがぼやけてしまうと思います。

高森:たくさん書くと、仕事をやった気になってしまうというのも懸念点です。

あくまでも稟議書は会社の中での意思決定ツール。大事なのは意思決定したことを「実行」していくことです。

起業の際にもよくある話で、事業計画書を作ったり資金調達に一所懸命だったりしていても、肝心な事業がおろそかになってしまうケースが多々あります。

岡本:行動しないと結果は出ないと。

高森:もちろん、何も考えずに行動するのはもってのほかです。ただ、考えることはゴールではありません。

5W2Hという昔からある法則をベースに必要なことを考えて稟議書や企画書に落とし込み、行動することが重要です。

岡本:稟議書を敬遠しがちなのは若年層だと思いますが、若い人こそこの思考体型をトレーニングするべきかもしれませんね。

稟議には人間の仕事が詰まっている

岡本:稟議で良い意思決定を実現したケース、良いプロセスを経たケースがあれば教えてください。

高森:意思決定に絶対的な正解はありません。

ただし、意思決定をより正しいものにしていくことはできますし、進めていく中で修正したり、失敗しても後で振り返ったりすることは、最終的な成功の確率を高める上で必要です。そのために必要なものが稟議書です。

岡本:高森さんは稟議書を有用なツールとしてとらえられた人だと思います。

しかし、そのような有用性をとらえられない人もいると思います。その溝はどこに起因するのでしょうか?

高森:当事者意識です。仕事をやらされていると思っていれば、何でも面倒くさいと思うものです。

しかし、主体的であれば違いますよね。起案者にとっては、稟議書イコールやりたいことを実現するためのツール。

その稟議書に込められたものが自分のプロジェクトです。その意識の違いじゃないですかね。

岡本:社内の公的な方法で、自らの主張ができるフォーマットですからね。

却下や差し戻しこそあれど、平等に与えられたプレゼンのツールが稟議書であると。そう考えると見方も変わってきます。

高森:有名な話ですが、リクルート社の新規事業提案制度に「New RING」というのがあります。誰でも自由にトライでき、すべては内容とコミットメント次第、平等にチャンスがある。

企画が通れば予算が与えられ、組織化されて、提案した新規事業を実行することができる。稟議という呼び方ではないですが、これも一種の稟議ですよね。

岡本:当事者意識をもたせる仕組みであり、こういうところにもリクルートの強さが表れていると思います。

高森:門戸を開いて人を育てていくシステムであり、会社のイノベーティブな事業を掘り起こし、試す場として「New RING」がありますね。

岡本:これからの時代の働き方という点では、テレワークによってなんとなくの意思決定や仕事をしている感というものが浮き彫りとなり、真に優秀な人に光が当たっていくと思います。

そこでは、思考力やそれを言語化するテキストコミュニケーション力が重要視されるでしょう。これは稟議も同様で、稟議を通して培われる経験も重要になると思うのですが、どう思いますか?

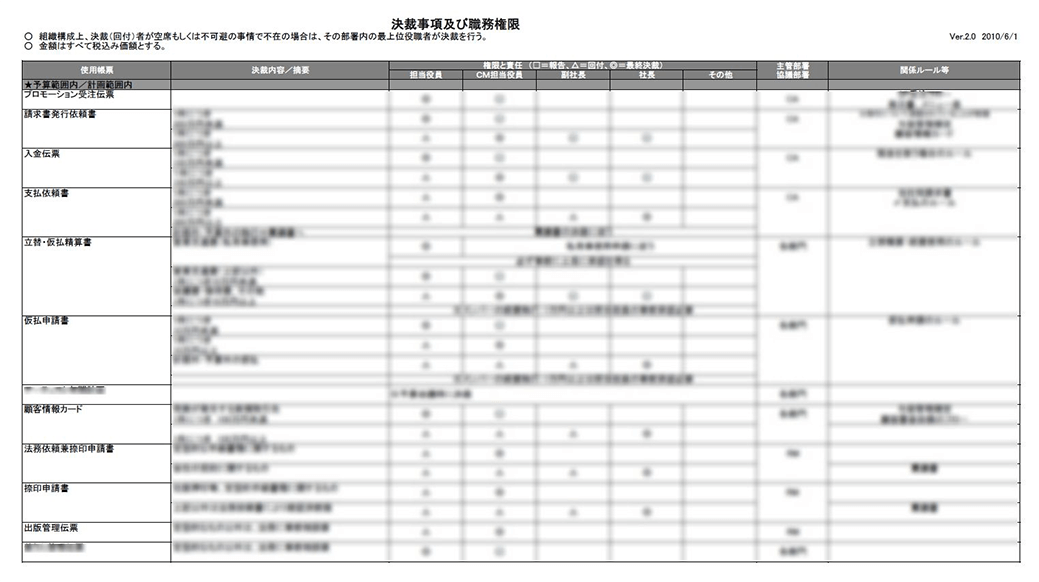

高森:おっしゃる通りですね。稟議には2つの側面があります。1つは稟議の中身を作っていくこと。もう1つは組織内意思決定のオペレーションです。

オペレーショナルな側面はできるだけ簡略化し、意思決定の内容に時間を注ぐべきで、重要なのは前者、稟議の中身を作ることです。

起案者だけの考えだけでなく、決裁者からのフィードバックも加え、考えられるように。決裁者のコメントなどを簡単に残せるようにして、意思疎通のしやすい環境を整え、稟議書を作れるようにするべきです。

岡本:決裁者からのフィードバックという点は、私が思い描くワークフローのあるべき姿と一致します。

高森:後者のオペレーションは、簡略化できるところはしていくべきということです。AIやITを使って、例えばウェブのフォームやクラウドなどでオペレーションを、です。

あと、稟議書は決裁して終わりではなく、ファイリングや保存が重要です。

振り返りができ、何かあったときのためにも重宝しますから。紙のファイリングはしまうのも探すのも手間ですが、クラウドであれば自動的に配番や保存でき、クリック1つで見られますし。

岡本:ワークフローは申請に承認と、一見では手続き的なものに感じますが、高森さんの話を聞くと仕事の主体性を表すものであり、ワークフローで会社が回ってることを実感します。

私たちが気付いていないところにもワークフローがあり、システムではなかったとしてもワークフローという行為が行われていると。

高森:そう、私たちはワークフローの中で日々の仕事をしているんです。仕事において根幹となるものが問題解決とコミュニケーションですから。そんなワークフローのプロセスやポイントを整理したものが稟議書ですね。

岡本:AIではない、ヒトがする仕事の社内アウトプットが稟議書であり、それは問題解決だったり創造的なものだったりするわけですよね。ここに人間の仕事が詰まっていると。

高森:人間の仕事が詰まっている、まさにその通りです。

岡本:そう考えると、稟議の価値がまた違うものに見えてきます。

高森:稟議をネガティブに感じている人の考えも変わるかもしれないですね。

岡本:今日はありがとうございました。稟議のとらえ方が一気に変わるお話で、ワークフロー総研をはじめ、今後もアウトプットしていきたいです。これからの私たちの事業も見守っていただけたらと思います。

もっと知りたい!

続けてお読みください

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。