ワークフロー総研 1周年記念イベントレポート

- 更新 -

開設1周年を迎えるワークフロー総研は2021年6月8日、フェロー3名を招いたオンラインセミナーを開催しました。今回はイベントレポートとして、世の中のテーマとなっているDX(デジタルトランスフォーメーション)とワークフローの関係について、お伝えします。

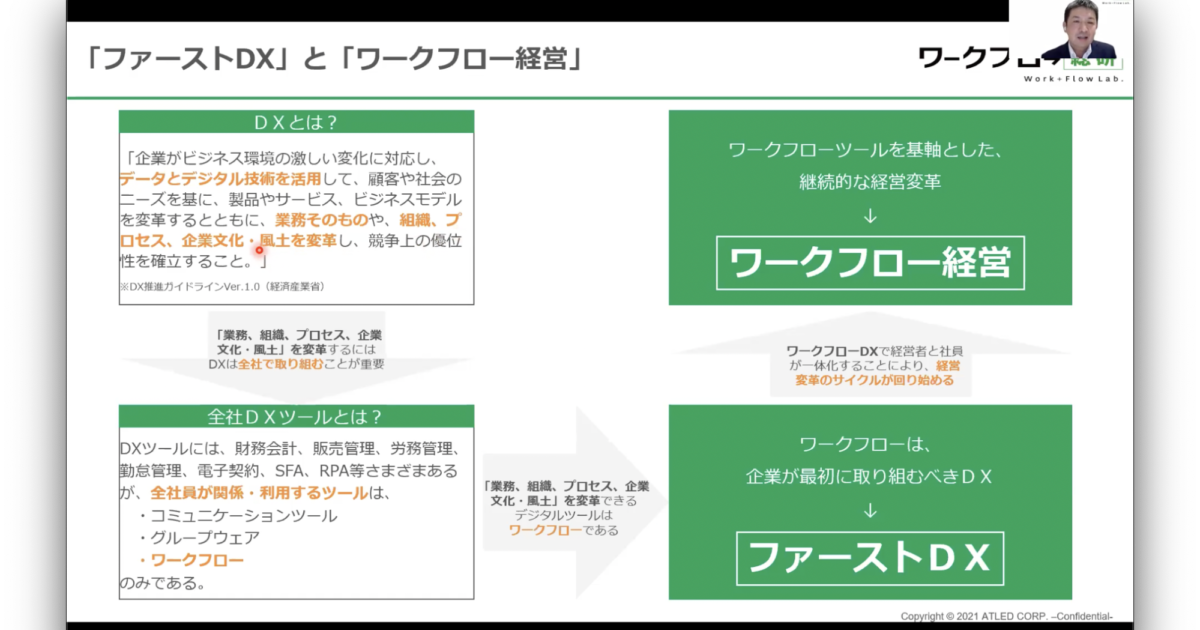

まず始めに、ワークフロー総研所長の岡本康広から、昨今の企業におけるテーマとなっている「DX」の定義に触れました。

全社での取り組みがDX成功のカギを握る

経済産業省のDX推進ガイドラインでは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

そうした変革を全社で取り組むことがDXの成功のカギを握ります。

では、なぜ全社で取り組む必要があるかと言えば、業務、組織、プロセス、企業文化・風土を変革するためには一部の部門だけの改革では不可能だからです。

一部の業務のみで使われるツールの導入だけでは、「全社」には拡がっていきません。全社員に関係するツールは、コミュニケーションやグループウェアに加えて、承認・決裁を行うプラットホームである「ワークフロー」のみとなります。

その理由を、業務、組織、プロセス、企業文化・風土の4点で説明することができます。

ワークフローシステムは、業務における社内申請や起案・稟議に関係し、これを見直し、ムダがあればやめられるし、効果のある新しい業務を追加することもできます。これは、業務の変革そのものと言えます。

また、組織の変革にもつながります。プロジェクトメンバーをより適した人材に配置したり、起案者から承認者、決裁者までの流れを見直すことができるからです。プロセスは、業務と組織が変われば、業務フローや承認ルートの変革が行われるため、プロセス改善が起きます。

そしてワークフローシステムによって、業務フローや承認ルートが可視化されることで、経営者や社員が企業の文化や風土を認識できるようになります。具体的には、誰に意見を言えば良いのかが分かるようになり、業務、組織、プロセスの変革がしやすい体質へと変わっていくのです。

だからこそ、ワークフローは、企業が最初に取り組むべきDX、すなわち「ファーストDX」として重要であるとの考えを述べました。

また、企業の意思決定のプロセスを変革し、現場と経営層との距離が短くなることで、経営変革のサイクルが回り始め、継続的に企業が成長していくことを、「ワークフロー経営」と定義しました。

1周年を迎えたワークフロー総研は、ワークフローの普及・啓蒙に加えて、「ファーストDX」の成功と、「ワークフロー経営」による企業成長の実現を追究する活動へと、シフトチェンジしていくことを明らかにしました。

DXで最も重要なことは、マインドの変化を作り出すこと

多数のビジネス書を手がける作家でパラレルキャリアの持ち主でもあるフェローの沢渡あまねさんは、近著の『バリューサイクル・マネジメント』を参考に、「マインドシフトの重要性」を訴えました。

まずはマインドシフトから

沢渡さんは自身の組織における経験やパラレルキャリアの実践、また組織変革のプロとして、数々の組織の「はたらく景色」を変えてきました。その出発点にあるのが、経営者、従業員、ステークホルダーの意識を変えることであると指摘します。

「なぜ『マインドシフトが必要なのか』というと、時代の『勝ちパターン』が変わってきたことに理由があります。過去50〜60年間、日本は製造業向けの『統制モデル』で世界に勝ってきました。

社長や経営トップが『こんな製品を作れば売れる!』とトップダウンで意思決定し、プロセスを組んで、社員は指示通り仕事をすれば勝てたのです。

しかし少子高齢化で企業が抱えられる人材の数が減り、また世界の複雑化、技術発展の高度化によって、将来の見通しがきかなくなってきました。

過去の経験が答えになり得ないため、経営トップやベテラン社員が正しいかどうか分からない。社内に答えがなくなってしまったのです」(沢渡さん)

沢渡さんは、そうした複雑かつ不確実性が高まった世界において、旧来の組織は答えを見失い「思考停止」になっていると言います。

経営層は、変化に向き合ったり自ら問題を定義しなければなりませんし、社内外の人達を巻き込んで答えを出す経験もありません。

だからこそ、思考停止から脱却するためには、企業は「はたらく景色」を変え、組織変革に取り組む必要があるのです。

変化に強いコラボレーション型組織

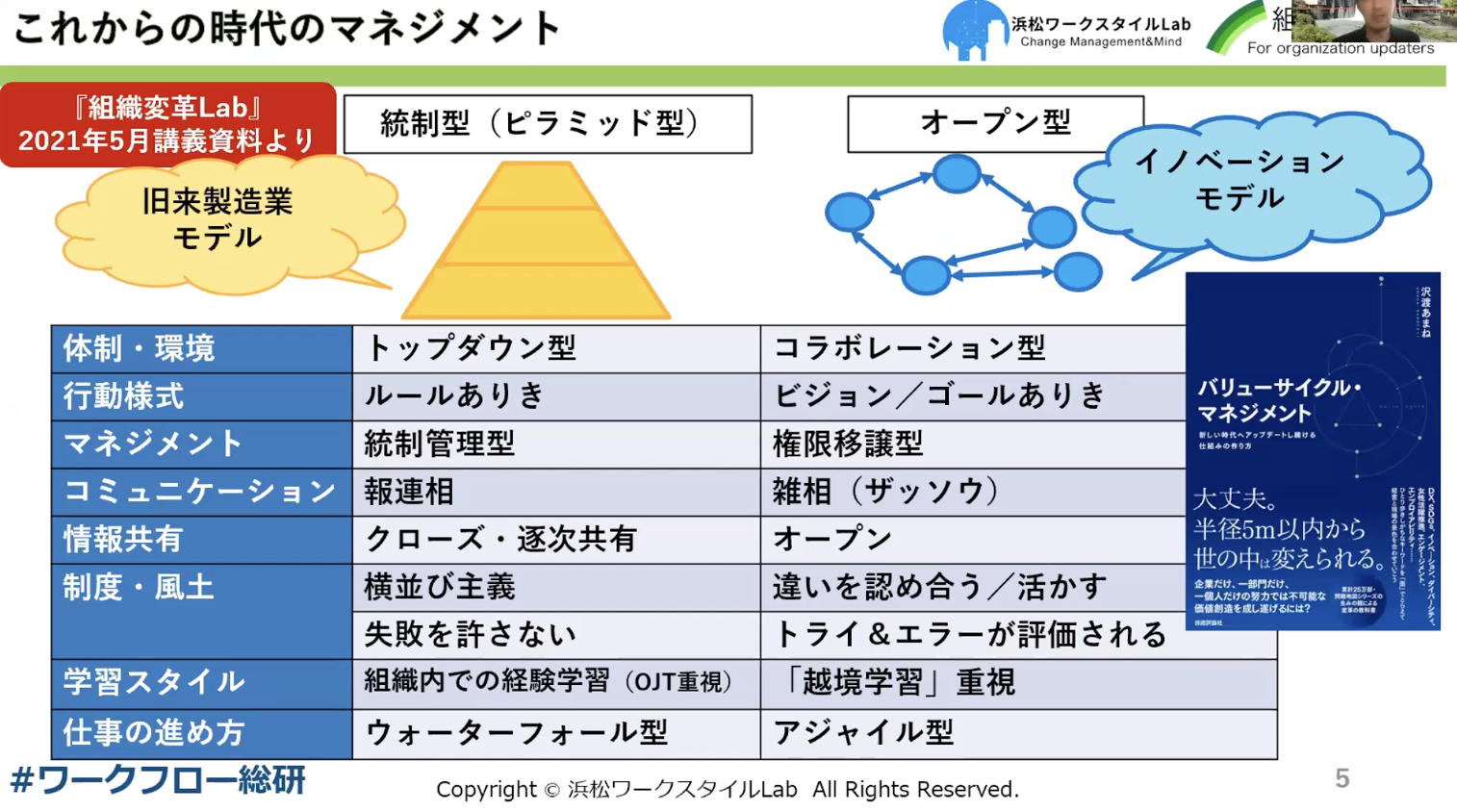

これまでのピラミッド型からオープン型へ、旧来製造業モデルからイノベーションモデルへ、体制や行動、マネジメント、コミュニケーションから制度・風土に至るまでを変えていくことが、今求められています。

ではどのようにして、変化に強い組織へと転換すれば良いのでしょうか。

沢渡さんは、ITシステムがなぜ現代に対応できているのかを例に、説明しました。

「例えばコンピュータは、コンピュータを動作させるOS(基本ソフト)の上に、様々な機能を司るミドルウェアがあり、その上でアプリケーションが動作し、我々の役に立っています。そして、OS、ミドルウェア、アプリケーションはそれぞれ、変化とニーズに対応するため、逐一アップデートを繰り返しています。

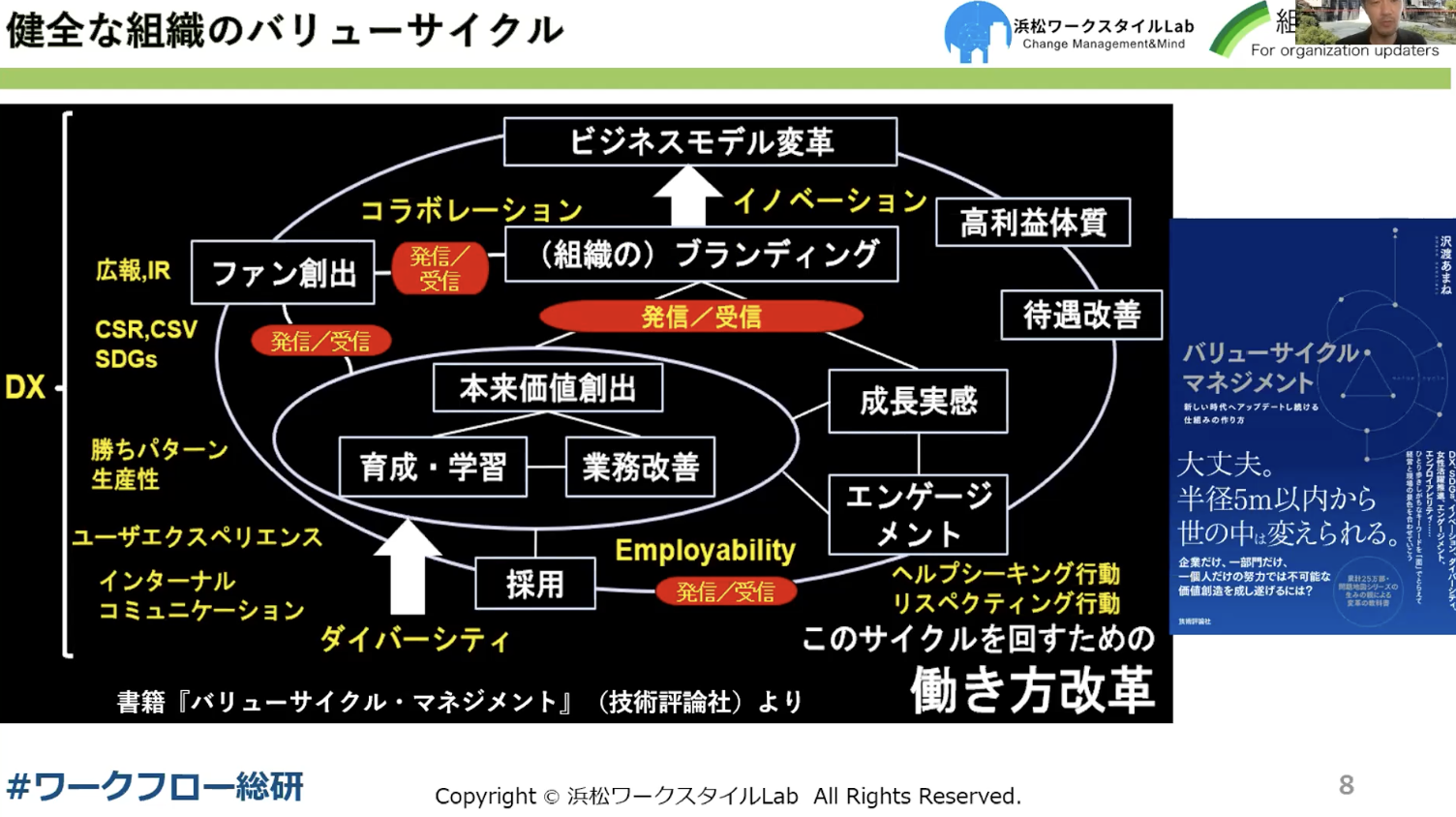

組織も同様で、OSたる組織のカルチャー、ミドルウェアたるバックオフィス(管理部門、全社共通業務)、アプリケーションたる事業部門も、健全なバリューサイクルを持ってアップデート・変化していかなければなりません」(沢渡さん)

沢渡さんは、組織はコラボレーション型へ移行すべきだといいます。

ルールに縛られるのではなく、ビジョンを持った上でゴールに向かって行動する、権限を委譲する、オープンに人とつながる、といった新しいイノベーションを実現するモデルを取り入れることがこれからの時代の企業の姿となっていくというのです。

中でも特に重要なのはバックオフィス部門。DXの導入と浸透をしていく上で、組織や業務が滑らかにつながっていく後押しとなっていくからです。

PDCAのチェックでは、ワークフローの電子化・クラウド化の一択

ワークフロー総研1周年記念イベントに登壇した、一般社団法人日本パートナーCFO協会で代表理事を務め、ワークフロー総研フェローの高森厚太郎さんは、中小企業に「パートナーCFO」として参画し、財務を超えてバックオフィスまでをカバーする、成長戦略を描く役割を担っています。

パートナーCFOの視点から、高森さんは、DXの現状とワークフローの関係について、鋭く指摘しました。

地道な経営の改善の中で求められるDXとは

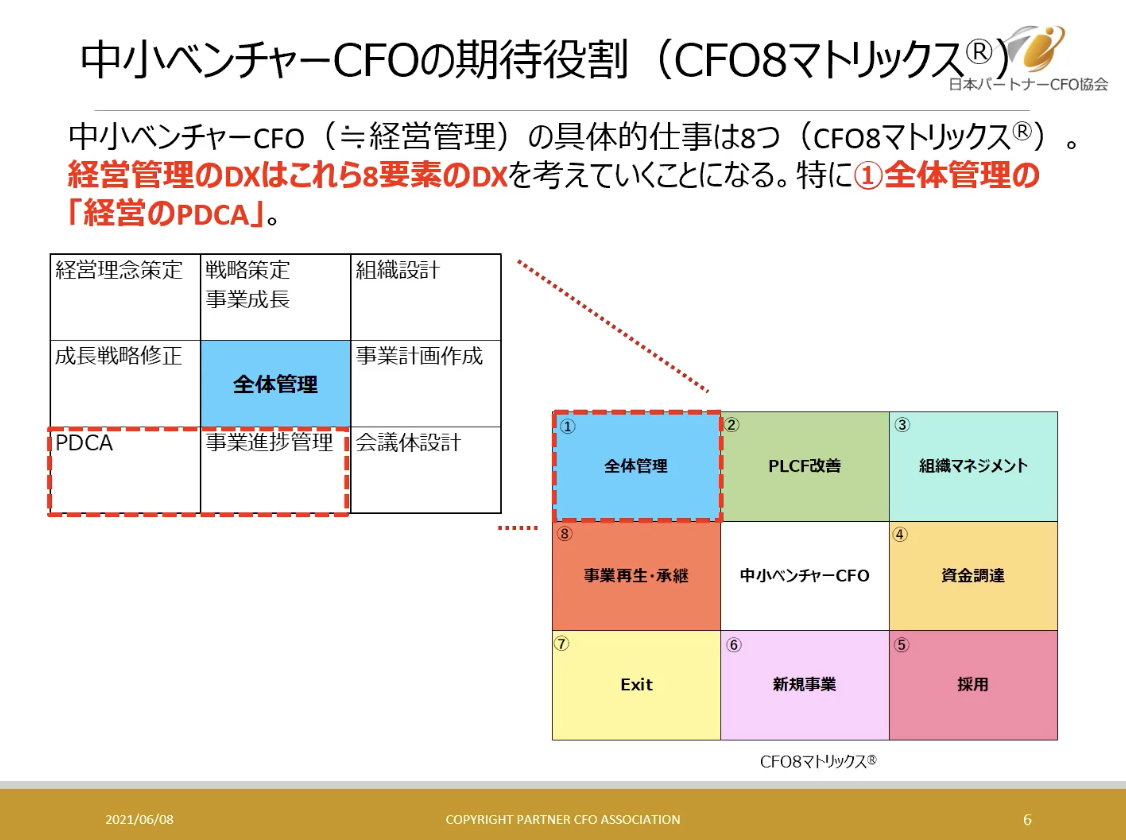

中小ベンチャーCFO視点での役割期待は、経営理念や戦略の策定、組織設計、事業計画の作成、会議体の設計など、企業の『全体管理』が求められます。高森さんはこの全体管理のDXこそ、最も重要であると指摘しました。

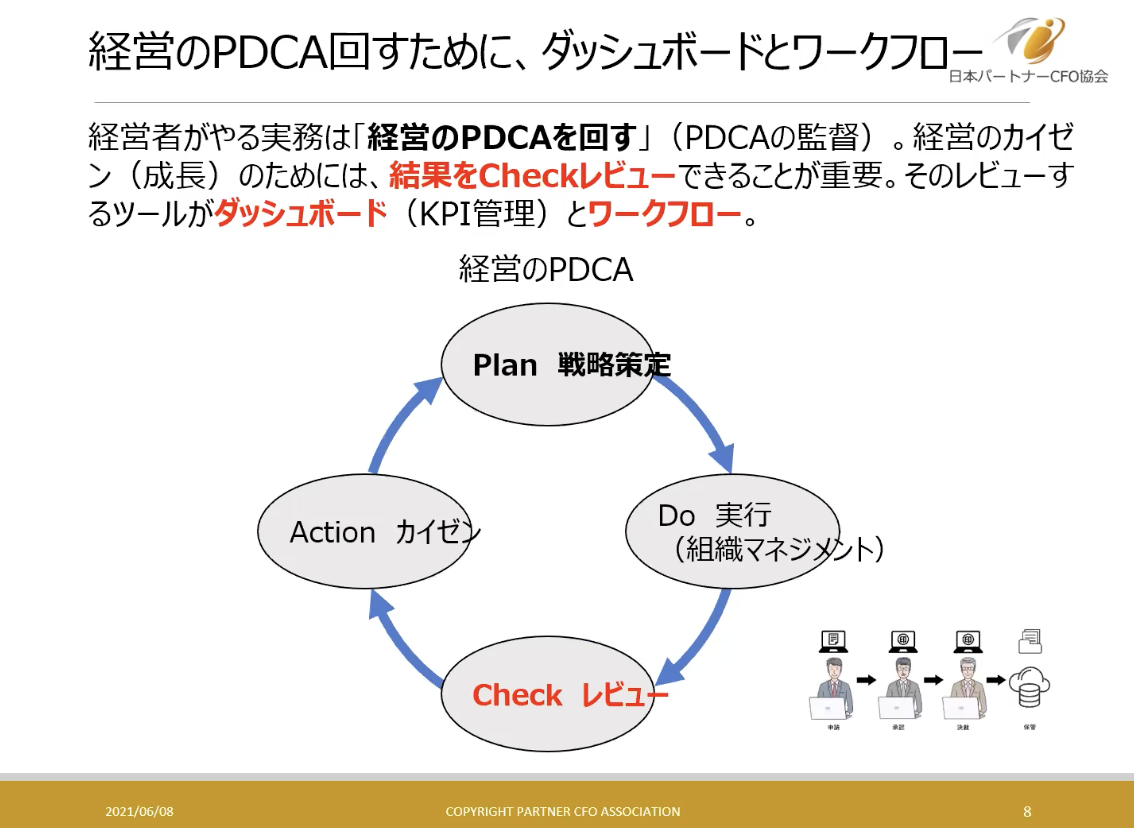

この全体管理の中で、特に「事業進捗管理」と「PDCA」(Plan, Do, Check, Actのサイクル)の2点に着目すると、それぞれダッシュボードとワークフローという2つのツールが挙げられます。事業戦略を実行していく組織において、進捗管理をしながら、PDCAを回し、会社自体をアップデートしていくことが求められます。

「企業経営は、ミッションを踏まえたビジョンを実現すべく、戦略をつくり、バリューに沿いつつ、組織を設計し動かしていくことです。持続的に競争優位性を作り上げるには、地道な経営の改善が重要になります。

会社として独自の強みを作り出す方法は、誰か1人ではなく、組織全体に競争優位性ができていなければなりません」(高森さん)

ダッシュボードは、経営判断を下すために必要なKPIなどのデータを表やグラフでわかりやすくまとめ、重要な指標を追いかけられるようにすることが求められます。

多くの企業は、ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算アプリで管理しており、現在もその天下が続いています。その理由は、データの種類や収集、計測指標が企業ごとに異なっており、個別性が高すぎるからだと、高森さんは説明します。

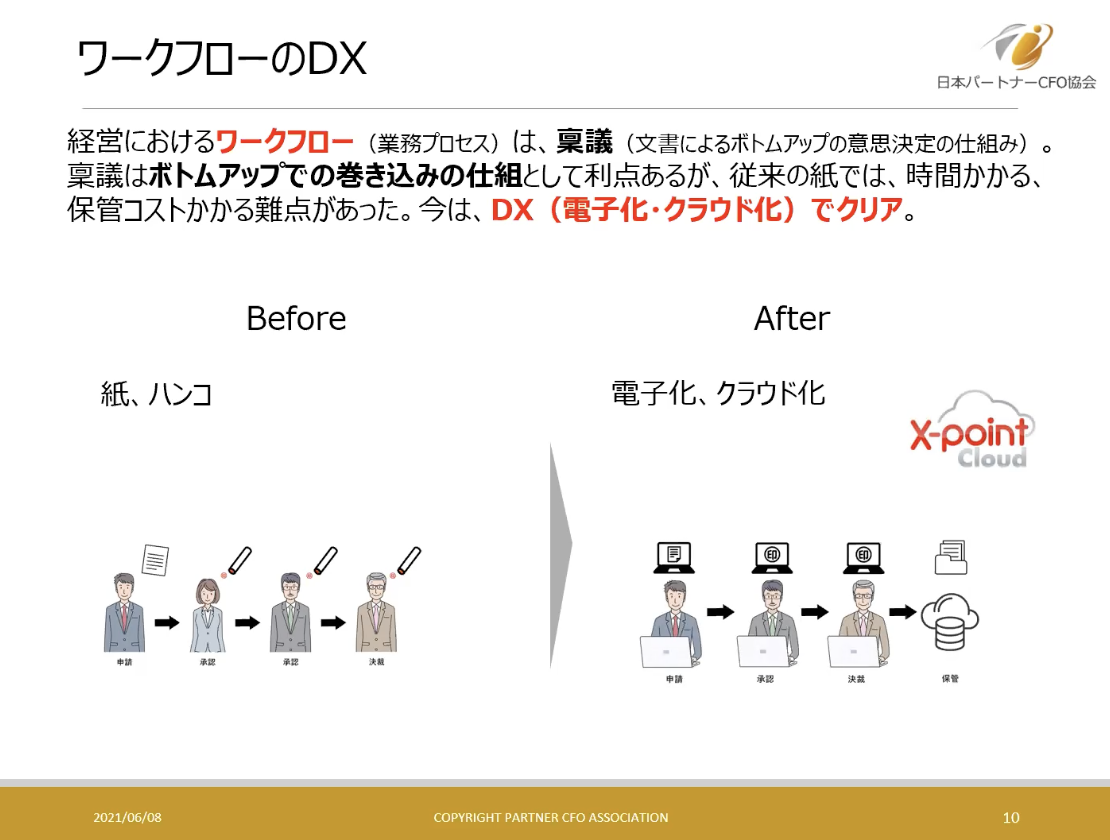

ワークフローの電子化・クラウド化が重要な理由

一方PDCAのDXは、答えが出ています。ワークフローの電子化、クラウド化として採用が進み始めた領域です。

「『稟議』と聞くと昭和日本の企業を思い浮かべるかも知れませんが、実は優秀な、ボトムアップからの巻き込みの仕組みでもあります。

最終的に経営者の決裁によって意思決定がなされますが、稟議書が回るにつれ、担当者のアイディアをチェックしたり、コメントが加わって、コンセンサスが得られていく仕組みなのです。現場の強さを反映するものが、稟議書でした。

この良さを生かしながらデジタル化することで、リモートワークへの対応やアイディアと意思決定のクラウド保管を実現することができ、DXの効果を最も良く、またより多くの人に実感してもらえる仕組みとなるのです。現状、ワークフローは電子化・クラウド化の一択といえます」(高森さん)

ワークフローのクラウド化によって、稟議を通じたPDCAサイクルそのもののDX化を実現することができ、ハンコや紙の管理の撤廃だけでなく、稟議(PDCA)のスピードの向上、過去の意思決定を資産として活用することができる変革を手にいれることができるのです。

攻めの戦略総務とDX

ワークフロー総研1周年記念イベントに登壇した株式会社月刊総務で代表取締役を務め、ワークフロー総研のフェローでもある豊田健一さんは、DXの本質論から、攻めのバックオフィスを実現するための秘訣について話しました。

攻めのバックオフィス

豊田さんは、現在の新型コロナウイルスが、良くも悪くも、これまでの日本の企業の課題をあぶり出し、変革を強いられた点に着目しました。おそらく「毎年、コロナの流行に合わせてワクチンを打つことになる」未来を予測しながら、いかにしてニューノーマルを維持するかがポイントになると指摘します。

「いま、コロナ禍は私たちに何をもたらしたのか?を考えていく必要があります。コロナが終わったら出社だ、というIT企業の社長もいますが、今後もWithコロナ状態が継続し、ワークスタイルはまだら模様を呈します。これがニューノーマルであり、この状態を維持することが、管理部門のテーマとなります」(豊田さん)

コロナ禍の影響として最も大きなものは、人と人のつながりの変化でした。

気軽なコミュニケーションが減り、人と企業・人と組織・人と人といったつながりの希薄化によって、モチベーションやエンゲージメントの低下を招いています。

その一方で、促進されたこともありました。それがデジタルトランスフォーメーション、DXでした。最初の緊急事態宣言で、フルリモートを実現した企業は、わずか1.6%に過ぎませんでした。総務の課題は、押印、代表電話、郵送物などをどうするかでした。

そこでDXが用いられるのですが、緊急対応的なDXの導入によって、そもそものDXの理解、すなわちデジタルによる変革というゴールが矮小化されたと、豊田さんは危機感を募らせています。

「DXは、経営を変革するためにテクノロジーを使うことでしたが、現在は『How』、すなわちツールをいかに導入するかという点に矮小化されています。

何を目指すのか?(What)なぜ目指すのか?(Why)という構想力が始めにある必要があり、次いでどう実現するのか?(How)というデジタルの活用力、結果どのような変化をもたらしたのか?(再びWhat)をデータとして得ていく流れを作って行かなければなりません」(豊田さん)

では、攻めのバックオフィスを実現するには、どうすれば良いのでしょうか。豊田さんは、会社を変えるには自身が変わり、考え、選ぶことだと説きます。

豊田さんは次の3点であると指摘します。

- 生産性の高い働く場を多様に用意する

- 俊敏な組織によって、不確実性・複雑性が高まる時代へ対応する

- なくてはならない仕事を作り出す

オフィスという場所の役割は新型コロナウイルスのパンデミックによって変わり、仕事の全てが行われる場ではなくなりました。では、自分の会社の社員が求める働き方やオフィスの在り方は何なのか、考える必要があります。

また不確実性の対応には、過去の事例を参考にする『ノウハウ』(Know how)ではなく、社内外を通じてその問題のスペシャリストは誰かを知っていること『ノウフー』(Know who)が重要になります。

「DXを実現するためには、今ある業務をデジタル化するだけでは上手くいきません。ドラッカーの言葉に『最も非効率な仕事は、不要な業務を効率化すること』とあるように、総務の仕事は社内の『仕事』をなくすことであり、同時に常に新しい『仕事』を見つけ追いかけることが重要になるのです。

そのためにも、Whatを定め、あるべき姿を構想した上で、社内をよく観察し、小さな変化に取り組んで反応を見ることが必要となります。そこから得られるデータを、他のデータと掛け合わせて効果を検証し読み解いていく。DXによって総務が得られるのはデータであり、これが武器となるのです」(豊田さん)

総務の仕事こそ、大きな変革が起きると指摘する豊田さん。より多くのデータを扱い、どこまでを人が、どこからをテクノロジーに置き換えるかを見定め、また外部資産やパートナーを活用しながら「得意な人に得意なものを任せる」仕分けが重要になっていきます。

豊田さんは、DXで戦略総務に必要な「変化」を実現できると言います。変化の先を見定め、あるべき姿を描く構想力(妄想力)、変化のために外を見て、外部の専門家やベンダーなどとの協力関係を活用、そして小さな変化から効果を見出し横展開していく。 そうした変化のスタートポイントに立つことが、今求められているのです。

いかに目線を合わせるか?

3人のフェローのプレゼンテーションを受けて、参加者の皆様から質問を受け付けるクロージングセッションでは、多くの企業が悩んでいる問題点について議論を行いました。

例えば、DXにむけてワークフローツールの導入を検討しているが、経営者に手間と費用を理由に聞き入れてもらえないという問題について、沢渡さんは「景色合わせ」が重要だと指摘しました。

そのため、一緒にセミナーを聞いたりしながら、例えば採用や定着の問題や、男性育休への対応など、社内に持ち上がった共通の問題や経営者のペインポイント(痛み)を発見することに努めるべきだとしています。

パンデミック以降日本で注目が高まったDXですが、一方でツールが使われない、定着しない、効果の実感が湧かない、といった問題点も明らかになってきました。

今回のワークフロー総研のセミナーでは、ツール導入ではなく、まずその企業が何を目指すのか?そのために何が必要な業務なのかを棚卸し、データを得ることで、バックオフィスから企業を変革する『武器』とする戦略性が、成功のカギになることがわかりました。

今後とも、ワークフロー総研では、セミナーや記事を通じて、多くの企業が抱える問題や変革の方法などをお伝えしていきます。引き続きのご愛読とご参加を、お待ちしています。

ワークフロー総研客員研究員

ジャーナリスト・著者 / 情報経営イノベーション専門職大学 専任教員 / キャスタリア株式会社取締役研究責任者

1980年生まれ。慶應義塾大学政策・メディア研究科卒業後、フリーランス・ジャーナリストとして活動を開始。 モバイルを中心に個人のためのメディアとライフ・ワークスタイルの関係性を追究。2011年より8年間、米国カリフォルニア州バークレーに移住し、シリコンバレーとサンフランシスコのテクノロジーシーンを現地から直接取材。2007年、学びとITで社会問題を買い得結する企業、キャスタリア株式会社に参画。2014年にプログラミング必修の通信制高校、コードアカデミー高等学校を長野県上田市に設立。2020年より情報経営イノベーション専門職大学にて教鞭をとる。著作に『Anker - 爆発的成長を続ける新時代のメーカー』(マイナビ出版)『LinkedInスタートブック』(日経BP)『ソーシャルラーニング入門』(日経BP)『プログラミング教育が変える子どもの未来』(共著、翔泳社)など。