FAX送付状とは?テンプレートや書き方、電子化による効率改善の事例を徹底解説!

- 更新 -

ビジネスシーンでは、FAXを送信する際に「FAX送付状」を一緒に送ることがマナーとされています。

しかし、

「FAX送付状って必要なの?」

「FAX送付状に必要な項目や書き方は?」

「FAX業務を効率化する方法はある?」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、FAX送付状の必要性や書き方、テンプレートをご紹介します。

業務が効率化する「FAX業務の電子化」についても事例とあわせてご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

申請書作成・運用が劇的に楽になるワークフローシステム

こんな人におすすめ

・新しく帳票を設計するのが大変

・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない

・担当者によって申請書ひな形がバラバラ

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

FAX送付状とは

FAX送付状とは、FAXで文書を送信する際に表紙の役割を果たす書面で、「FAX送信票」「FAX送り状」「FAXシート」と呼ばれる場合もあります。

FAX送信時にFAX送付状を添付することで、「誰(送信元)から」「誰宛(送信先)に」「何(送信内容)を」「何枚(送信枚数)送信されるのか」といった情報を分かりやすく伝えることができます。

冒頭でも触れた通り、ビジネスシーンにおいてはFAX送付状を添付することは「最低限のビジネスマナー」として認識されています。

【テンプレートも紹介】FAX送付状の基本項目と書き方

次は、FAX送付状に必要な基本項目と正しい書き方について確認していきましょう。

FAX送付状には決まった型がなく、企業ごとに独自のテンプレートが使用されています。

しかし、最低限必要とされる項目があるため、新たにFAX送付状を作成する際や、自社のテンプレートを改修する際には基本項目を確認しておく必要があります。

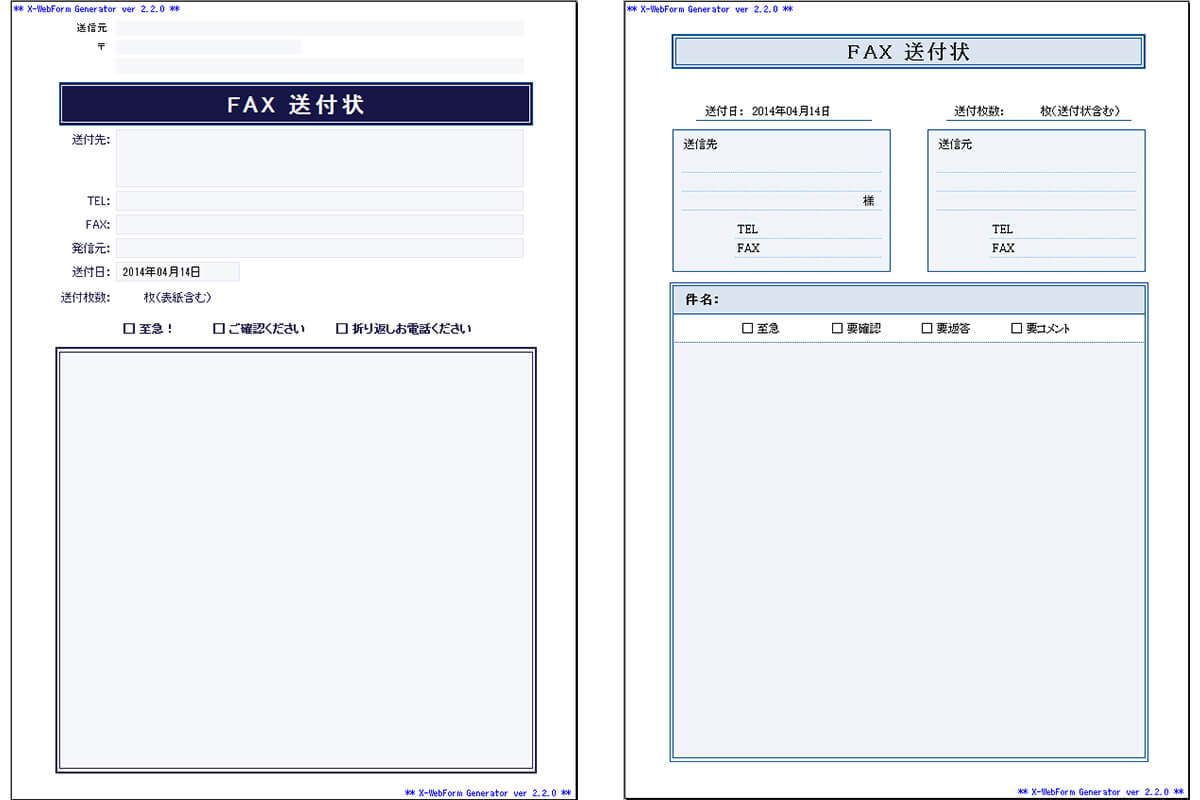

以下は、汎用的なFAX送付状のテンプレートです。

では、FAX送付状に最低限必要な6つの基本項目と、書き方について見ていきましょう。

- 送信年月日

- 送付先(宛名)

- 送信元

- 挨拶文

- 送付内容

- 送付枚数

1.送信年月日

FAX送付状には、必ず「送信年月日」を記入するようにしましょう。

FAXした書類を送信先の人がすぐに確認するとは限りません。FAX受信後にリアルタイムで確認する場合もあれば、休日などを挟んで後日確認するケースも考えられます。

FAXが送信された日時が分からないと、受け取り側がわざわざ送信日時を調べる手間が発生したり、場合によってはトラブルに発展したりといった可能性もあります。

受け取り側の負担を減らすためにも、無用なトラブルを避けるためにも、送信年月日を記載していつ送信された書類なのかを一目で分かるようにしましょう。

2.送付先(宛名)

FAX送付状には、「誰宛ての文書なのか」が分かるように、「送付先(宛名)」を記載する必要があります。

送付先の記入欄には、「会社名・部署名・担当者名」を記入しましょう。役職者へ送る場合には、役職名も記載します。

送付先についての情報が記載されていない場合、誰が確認するべき文書か判断できず、伝えたい情報が伝達されない可能性があります。

また、「FAXを送った・送っていない論争」を引き起こすリスクもあるので、必ず送付先の情報を記載するようにしましょう。

3.送信元

「送信元」もFAX送付状に必要な項目のひとつです。

送付元記入欄には、「会社名・部署・担当者名・住所・電話番号・FAX番号」を記載するのが一般的です。

送信元に関する情報が記載されていないと、FAXを受け取った担当者が要件を正しく認識できなかったり、返信できなかったりといったケースが考えられます。

忘れてしまいがちなのが、電話番号やFAX番号。相手方から書類に関する返答や質問がある場合もあるので、忘れずに記載するようにしましょう。

4.挨拶文

FAX送付状には、「挨拶文」を記載するのが慣例となっています。

とはいえ、挨拶文は略式で問題ありません。頭語(拝啓など)と結語(敬具など)を含めた挨拶文が一般的です。

5.送付内容

挨拶文に続く形で、「送付内容」について記載します。

受け取り側が「何についてのFAXなのか」を把握できるようにするものなので、箇条書きなどを使って要点を簡潔にまとめましょう。

また、内容の重要度によっては、「至急」「折り返しお電話ください」など記載しておきます。

6.送付枚数

「送付枚数」もFAX送付状に必要な項目です。

送付枚数を記載しておくことで、受け取り側は文書がすべて揃っているかを確認でき、他の文書と混ざってしまうといったトラブルを防ぐこともできます。

送付状を含めた枚数を記入するのが一般的で、「〇枚(表紙含む)」などと記載します。

FAX送付状で気をつけたい3つのマナー

FAX送付状を添付することは「最低限のビジネスマナー」とお伝えしましたが、書き方以外にも注意すべきマナーが存在します。

次は、FAX送付状に関する押さえておくべきマナーを見ていきましょう。

枚数が多い場合は事前に了承を得る

FAXで書類を送信することは、相手先の用紙を消費することになります。

そのため、大量にFAXを送信するのであれば、事前に相手方の了承を得るようにしましょう。

目安として、1度に5枚以上送る場合には、あらかじめ電話で相手先からの了承を得ることをおすすめします。

細かい文字や図は用いない

相手方の設備にもよりますが、FAXで送付する文書は実物よりも不鮮明に出力されます。

そのため、FAX送付状も含め、FAXでやり取りする文書に細かな文字や図を使うのは避けましょう。

また、色をつけて作成した書類も、相手先の設備や設定によってモノクロで処理されるため、注意が必要です。

プライバシーに関する情報は書かない

FAXで送信した書類は、受け取り側で誰が最初に目にするかわかりません。

そのため、内密な情報やプライバシーに関わる情報をFAXで送信してしまうと、情報漏えいにつながる可能性があります。

とくに、表紙の役割を果たすFAX送付状においては、記載内容に細心の注意を払う必要があります。

FAX業務に潜むデメリットとは

FAX送付状の作成をはじめ、FAXを使って行われる業務には以下のような課題が存在します。

- 視認性が悪く伝達ミスのリスクがある

- 文書作成・管理の負担が大きい

- 紙や印刷のコストがかかる

次は、FAX業務にまつわる課題について見ていきましょう。

視認性が悪く伝達ミスのリスクがある

先述の通り、FAXで送信する文書は実物よりも不鮮明に出力されます。

そのため、情報が正確に伝わらないリスクを伴います。とくに、FAX送付状を手書きで作成している場合、文字の識別が困難なケースや、誤字脱字などのミスが発生する可能性が高まってしまいます。

文書作成・管理の手間が大きい

FAX業務が抱える課題として、FAX送付状などの文書作成や管理の負担が大きい点を挙げることができます。

FAXを送信する際はFAX送付状の添付がマナーだとお伝えしましたが、やり取りのたびにFAX送付状を作成するのは大きな手間になってしまうでしょう。

また、FAXで送受信した書類の整理や担当者ごとの振り分けなど、情報伝達という本来の目的以外の手間も発生してしまいます。

紙や印刷のコストがかかる

FAXでの情報伝達は、そのたびに紙や印刷のコストが発生してしまうデメリットもあります。

近年、企業におけるペーパーレスの流れが加速するなか、大量に紙を消費するFAXでのやり取りは時代に逆行しているとも言えるでしょう。

FAX業務の電子化で業務効率を改善

先述したFAX業務による課題は、電子化によって解消することが可能です。

もっとも手軽な方法としては、WordやExcelのテンプレートを用いた電子化が挙げられます。

しかし、効率化できるのはFAX送信票の作成に限られ、FAX業務の本質的な課題解消にはつながりません。

そこでおすすめしたいのが、ワークフローシステムによるFAX業務の電子化です。

次は、ワークフローシステム導入でFAX業務がどのように変わるのかを見ていきましょう。

ワークフローシステムについて詳しく知る

FAX送付状の作成・管理の負担を軽減

ワークフローシステムでFAX送付状を電子化することで、作成・記入作業を効率化することが可能です。

FAX送付状を印刷して手書きで記入している場合にありがちな、誤字脱字や記入漏れなどのミスを防ぐことができます。一度作成したFAX送付状はデータベースに保存されるので、二次利用して入力の手間を削減することも可能です。

また、Word・Excelのテンプレートを使用していると、部署部門ごとに形式やバージョンがバラバラというケースは少なくありません。

ワークフローシステムで自社様式のFAX送付状を設定しておけば、形式やバージョンを一元管理することができ、送付状の形式を手作業で統一したり最新バージョンを探したりといった手間を削減することができます。

FAX業務自体をなくせるケースも

企業内で拠点間や店舗間のやり取りにFAXを使用している場合は、ワークフローシステムを導入することでFAX業務自体から脱却することも可能です。

FAXで行われていた各種申請・報告業務をシステム上で完結することができるため、業務効率の改善やコスト削減につながります。FAXでのやり取りよりもスピーディーに情報を共有でき、必要に応じて個別に閲覧権限を設定することも可能です。

また、やり取りされる情報はシステム上に保存されるため、過去のデータを速やかに検索・参照できる点もメリットだと言えます。

申請書作成・運用が劇的に楽になるワークフローシステム

こんな人におすすめ

・新しく帳票を設計するのが大変

・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない

・担当者によって申請書ひな形がバラバラ

FAX業務の電子化に成功した事例

次は、ワークフローシステムを導入してFAX業務を効率化した事例をご紹介します。

ブックオフコーポレーション株式会社

中古本販売チェーン「BOOKOFF(ブックオフ)」を展開するブックオフコーポレーション株式会社では、申請・決裁業務の効率化を目的にワークフローシステムを導入。 導入前はFAXを使用して店舗・本部間の申請手続きを行っていましたが、ワークフローシステムで業務手続の電子化に成功。申請・決裁業務の効率化はもちろん、セキュリティ面の強化に関しても効果を実感しています。

株式会社エービーシー・マート 様のワークフロー導入事例

シューズ・衣料の販売店舗「ABC-MART」を展開する株式会社エービーシー・マート 様は、FAXやメール便で行われていた勤怠申請書をワークフローシステムで電子化。各店舗から本社へ送られてくる勤怠申請書は月に4000部以上で、処理の負担や紛失などのトラブルが問題となっていました。

ワークフローシステムの導入により、こうした課題が解消され、業務の効率化・迅速化に成功しています。

まとめ

今回は、FAX送信票の基礎知識やマナー、FAX業務を電子化するメリットなどをご紹介しました。

株式会社エイトレッドが提供する「X-point Cloud(エックスポイントクラウド)」や「AgileWorks(アジャイルワークス)」は、FAX業務をはじめとした社内文書の電子化を実現するワークフローシステムです。

「X-point Cloud」や「AgileWorks」の製品サポートサイトから、システム上で利用できるFAX送付状などの各種テンプレートを無料で入手することができます。

【製品サポートからのサンプルフォーム検索結果イメージ】

この機会に、FAX送付状の電子化、さらにはFAX業務自体の効率化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

書類作成の手間を大幅削減!

申請書作成・運用が劇的に楽になるワークフローシステム

エイトレッドのワークフローシステムは、1,000以上の申請書テンプレートと、ノーコードで簡単に申請書を作れる設計ツールで、申請書作成・運用の課題をまとめて解決します!

こんな人におすすめ

・新しく帳票を設計するのが大変

・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない

・担当者によって申請書ひな形がバラバラ

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。