注目が集まる AX(AIトランスフォーメーション)。陥りがちな課題と全社推進のコツを紹介

- 更新 -

近年、注目を集める「AX(AIトランスフォーメーション)」。聞いたことはあるけれど、具体的に何から手をつければよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

じつは、多くの企業が取り組みの途中でつまずきやすい共通の課題があります。

本記事では、AXの基本から陥りがちな落とし穴、そして全社的に成果を出すためのコツまで、わかりやすく整理して解説します。

さらに、AX推進の第一歩として役立つITシステムもご紹介。これを読めば、明日からの自社でのAXの進め方がぐっと見えてきます。

バックオフィスDXカンファレンスAIをもっと活用するためにシステムと人財がともに進化する2日間

こんな人におすすめ

●AI活用を推進したいが何から手をつけていいのか分からない

●現場の関心を高めて全社的な取り組みに広げる方法が知りたい

●AIや最先端のテクノロジーの活用がしりたい方

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

もっと見る

AXとは?意味や注目を集める背景

まずは、AXの定義と、なぜ今これほどまでに注目されているのかを整理します。

AX(AIトランスフォーメーション)の意味

AX(AIトランスフォーメーション)とは、AI(人工知能)技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化、さらには企業の在り方を根本から変革することを意味します。

重要なポイントは、単に「AIを活用・導入すること」ではなく、「トランスフォーメーション(変革)」の部分にあります。

つまり、AIを活用して既存業務を「少し効率化する」だけに留まらず、AI活用を前提として、新しい価値創出や競争優位性の確立を目指す経営戦略そのものと言えます。

類語(DX・AI活用)との違い

AXとしばしば混同される言葉に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」や「AI活用」があります。それぞれの違いを明確にしておきましょう。

DXとAXの違い

「DX」とは、デジタル技術全般(クラウド、IoT、ビッグデータ、AIなど)を用いてビジネスを変革することです。AXは、デジタル技術のなかでもAIを駆動力として位置づけた変革を指します。

つまり、DXを実現するための強力な手段の一つがAXである、とも言えるでしょう。

AI活用とAXの違い

「AI活用」とは、特定の業務にAIツールを適用し、効率化を図ることを指すケースが一般的です。一方のAXは、AI活用を通じてビジネスや組織の変革を目指す取り組みです。

つまり、個別で行われているAI活用という「点」を組織全体で連携させ、ビジネスモデルや企業の在り方という「面」を変えていく取り組みがAXだと言えます。

AXが注目を集める背景と必要性

今、なぜこれほどまでにAXが強く求められているのでしょうか。主な背景には以下の3点が挙げられます。

生成AIの爆発的な進化と普及

ChatGPTやGeminiをはじめとした生成AIが急速に進化を遂げ、AIは「専門家だけのツール」から「誰もが使えるツール」へと変わりました。

文章作成、要約、翻訳、分析、アイデア出しなど、多くの作業をAIが担えるようになり、ビジネス活用のハードルが以前よりも劇的に下がっています。

深刻化する労働力不足への対応

少子高齢化に伴い、多くの業界で人手不足が深刻化しています。

従来の延長線上にある業務改善だけでは追いつかないなか、AIによる業務の自動化・高度化は、生産性を飛躍的に高め、限られた人的リソースをより付加価値の高い業務へシフトさせるための必須手段となっています。

データドリブン経営への移行

市場の変化が激しさを増す「VUCA時代」とも呼ばれる現代において、勘や経験だけに頼った経営判断は困難です。

AIは、社内外に存在する膨大なデータを分析し、高精度な需要予測や最適な意思決定を支援します。AXを通じてデータドリブン経営へとシフトしていくことは、競争優位性を維持・強化するために不可欠です。

AI活用の現在地と直面しやすい課題

AXの必要性が高まるなかで、実際の企業現場ではAI活用はどの程度進んでいるのでしょうか。

ここでは、株式会社エイトレッドが2025年7月に実施した「バックオフィス業務におけるAI活用に関する実態調査」を基に、AI活用の現在地と、AX推進で直面しがちな課題について見ていきましょう。

調査概要

- 調査概要:バックオフィス業務におけるAI活用に関する実態調査

- 調査方法:IDEATECHが提供するリサーチデータマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査

- 調査期間:2025年7月17日〜同年7月18日

- 有効回答:バックオフィス業務に携わりDX推進を行っている方 110名

調査の詳細はこちらからご確認ください。

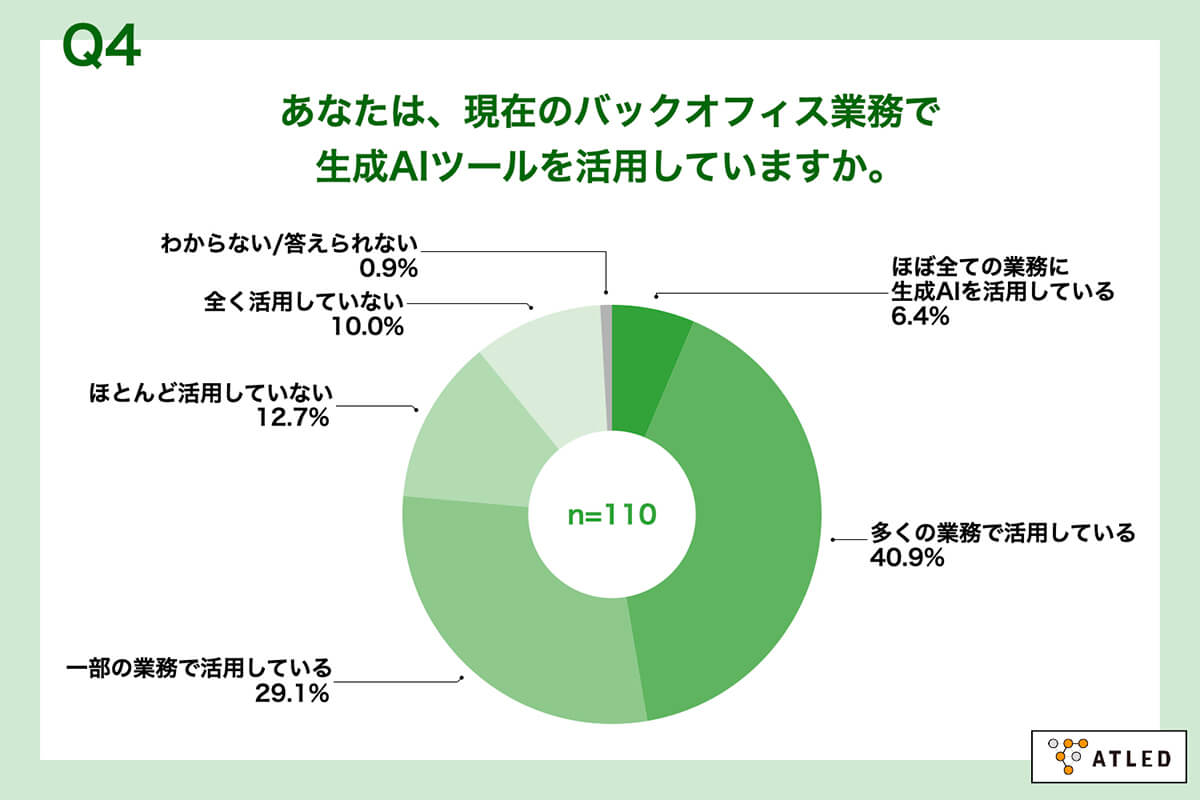

企業のAI活用は「実践・拡大」フェーズへ

バックオフィス業務に携わりDX推進を行っている方110名を対象に行われた同調査によれば、バックオフィス業務において生成AIツールを「活用している」と回答した人は約8割に達しています。

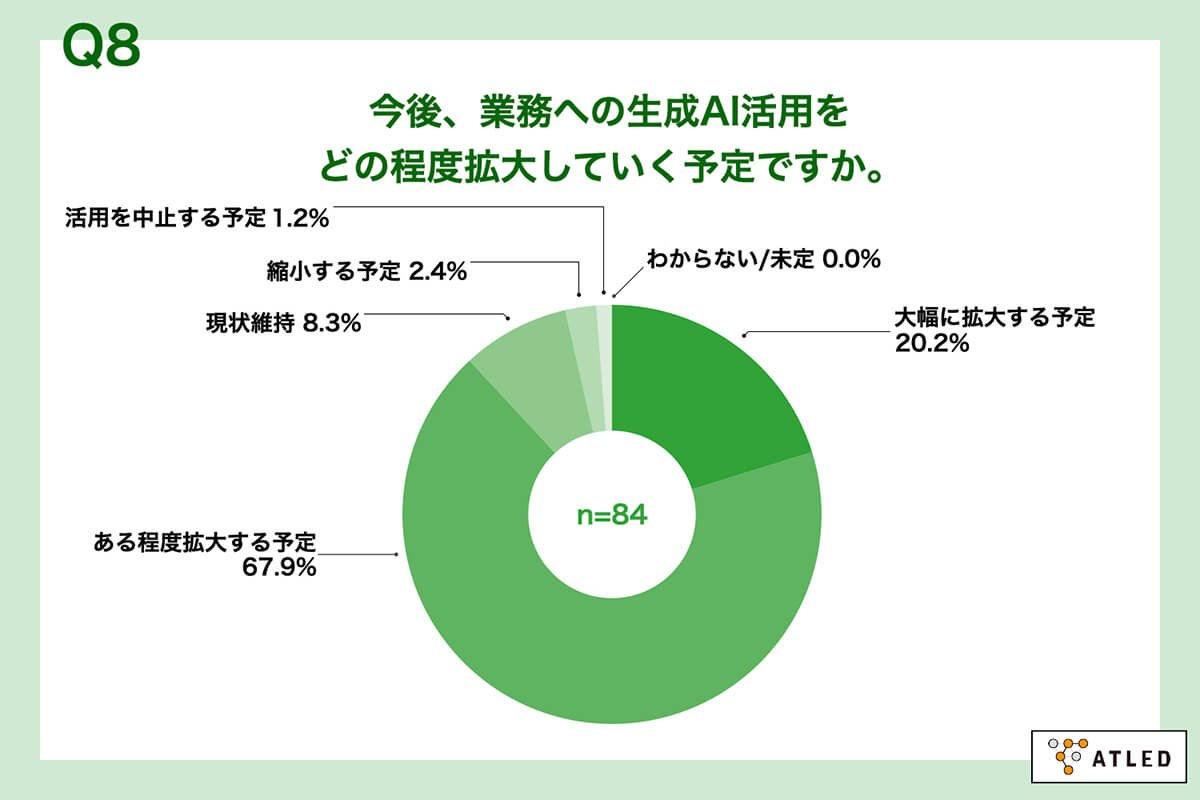

さらに、すでにAIを活用している人のうち、約9割が「今後の活用を拡大する予定」と回答しており、多くの企業がAI活用を「試用」から「本格的な実践・拡大」フェーズへと移行しようとしている様子がうかがえます。

全社推進を阻む「AXの壁」

現場でのAI活用が広がる一方で、全社的な取り組み、つまりAXを推進していく上での課題も浮き彫りになっています。

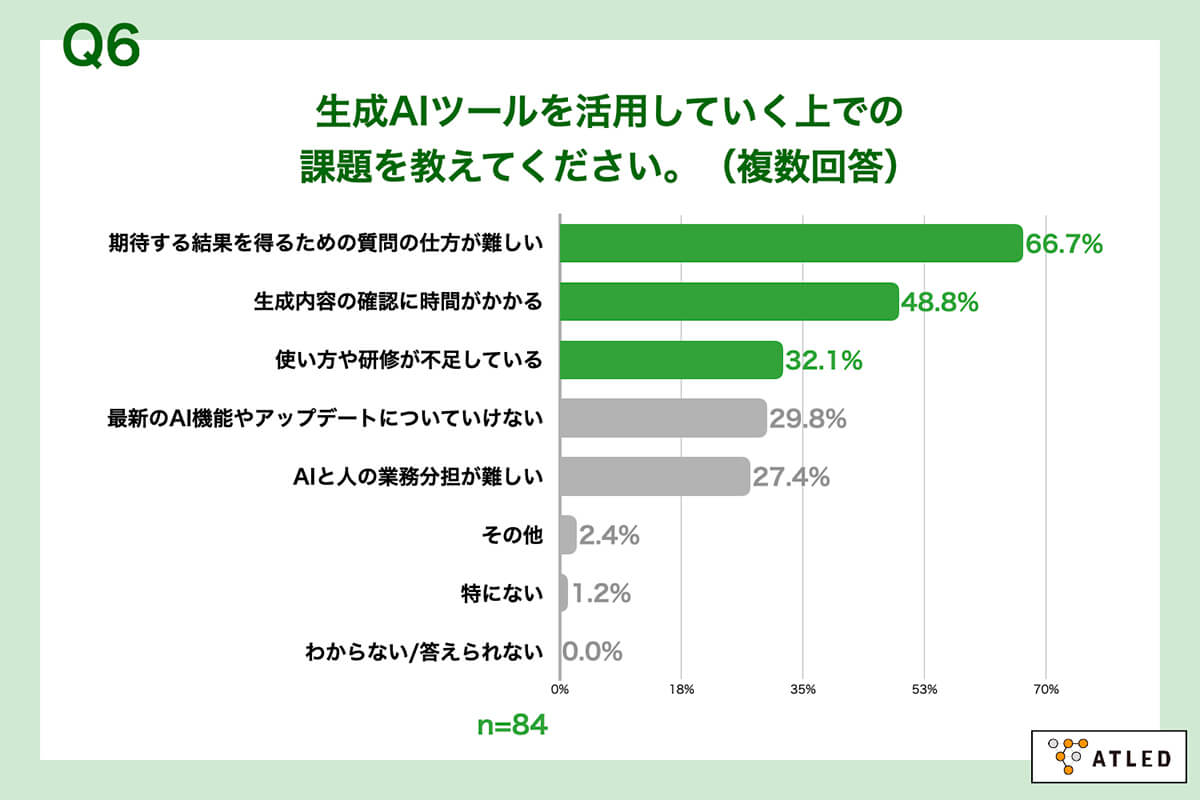

1. スキル・リテラシーの壁

同調査では、すでに業務でAIを活用している人を対象に「生成AIツールを活用していく上での課題」について質問したところ、「期待する結果を得るための質問の仕方が難しい」(66.7%)、次いで「生成内容の確認に時間がかかる」(48.8%)、「使い方や研修が不足している」(32.1%)といった回答が上位を占めています。

これは、各部門や各担当者が「とりあえずAIを使い始めている」ものの、効果的な活用法が確立されておらず、自己流に留まっている実態を示しています。全社的にAXを推進していく上での「体系的なAIスキル向上」の仕組みづくりが課題と言えます。

2. リスク・ガバナンスの壁

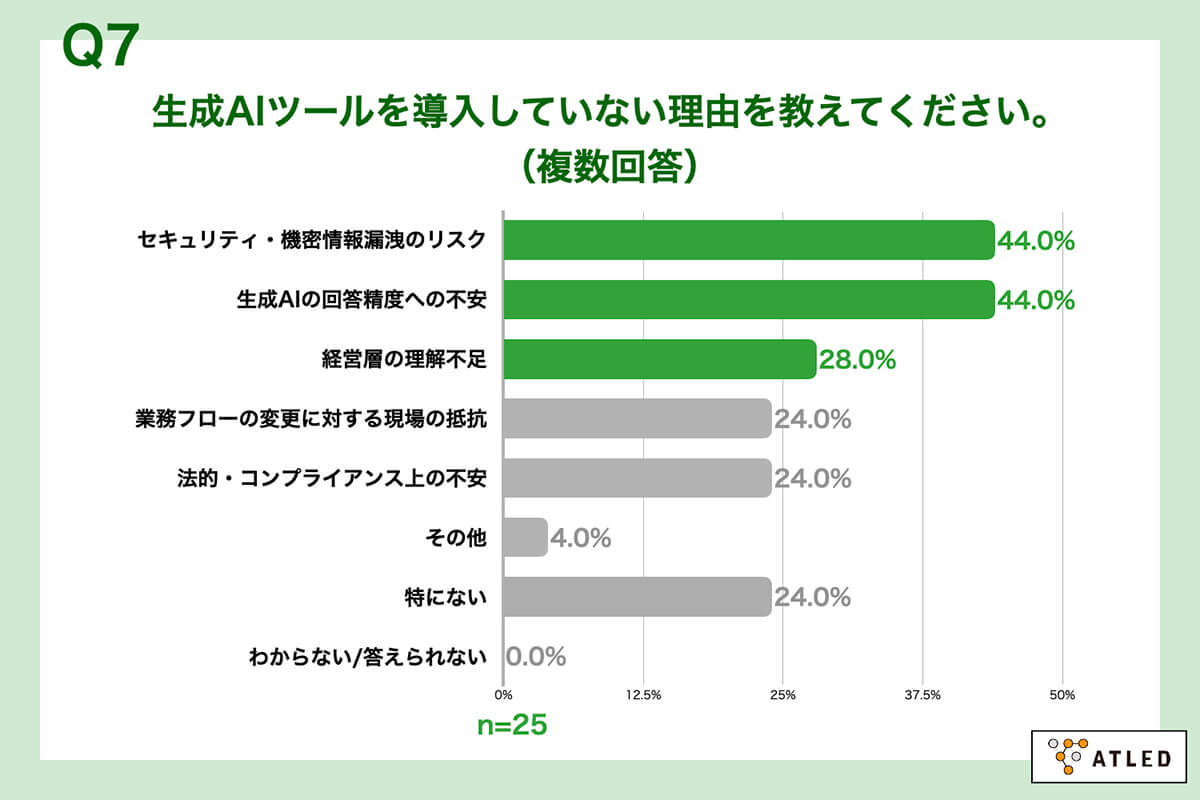

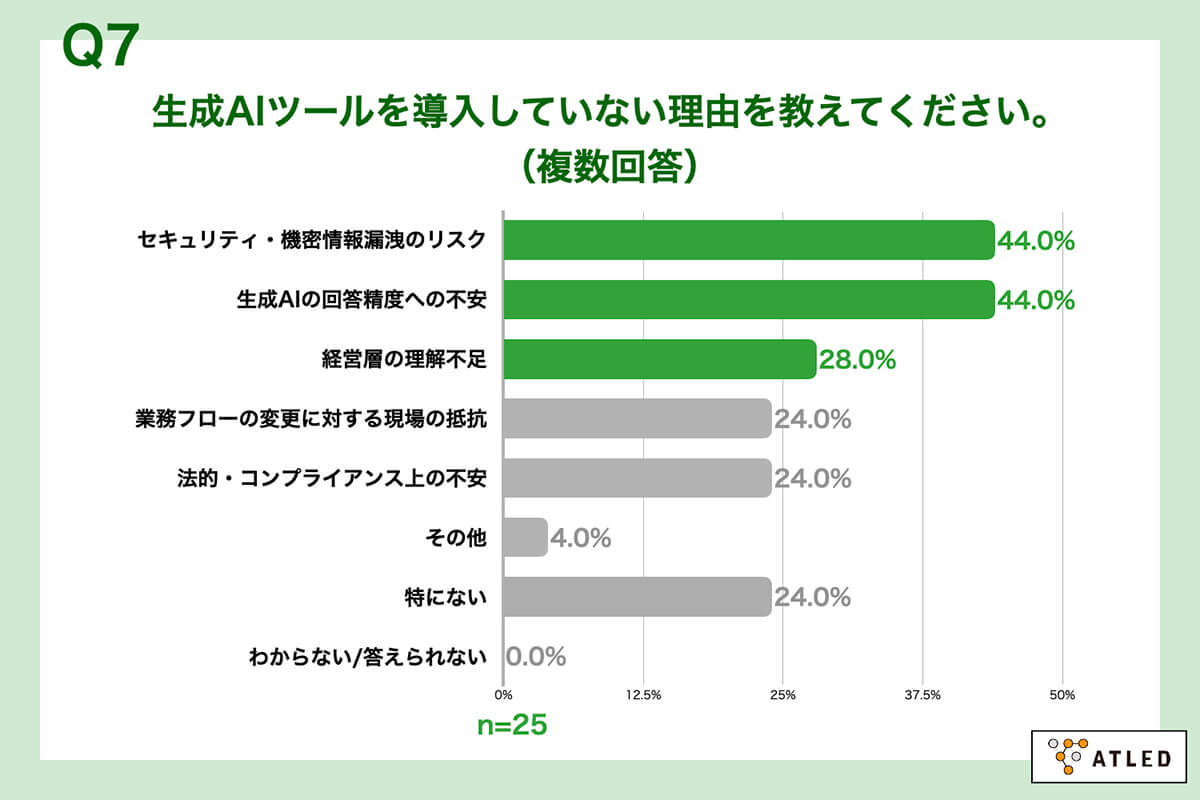

一方、AIを活用していない人を対象に「生成AIツールを導入していない理由」を質問したところ、「セキュリティ・機密情報漏洩のリスク」(44.0%)が「生成AIの回答精度への不安」(44.0%)と並んで最多の回答となりました。

部門ごとに無秩序なAI利用(シャドーIT)が進むと、情報漏洩のリスクが飛躍的に高まります。かといって、厳しく禁止すれば現場の生産性向上やAI活用の機運を削いでしまいます。AXの取り組みを進める上では、AIに関する安全な活用ガイドラインを策定し、統制(ガバナンス)を効かせることが急務となります。

3.標準化・デジタル化の壁

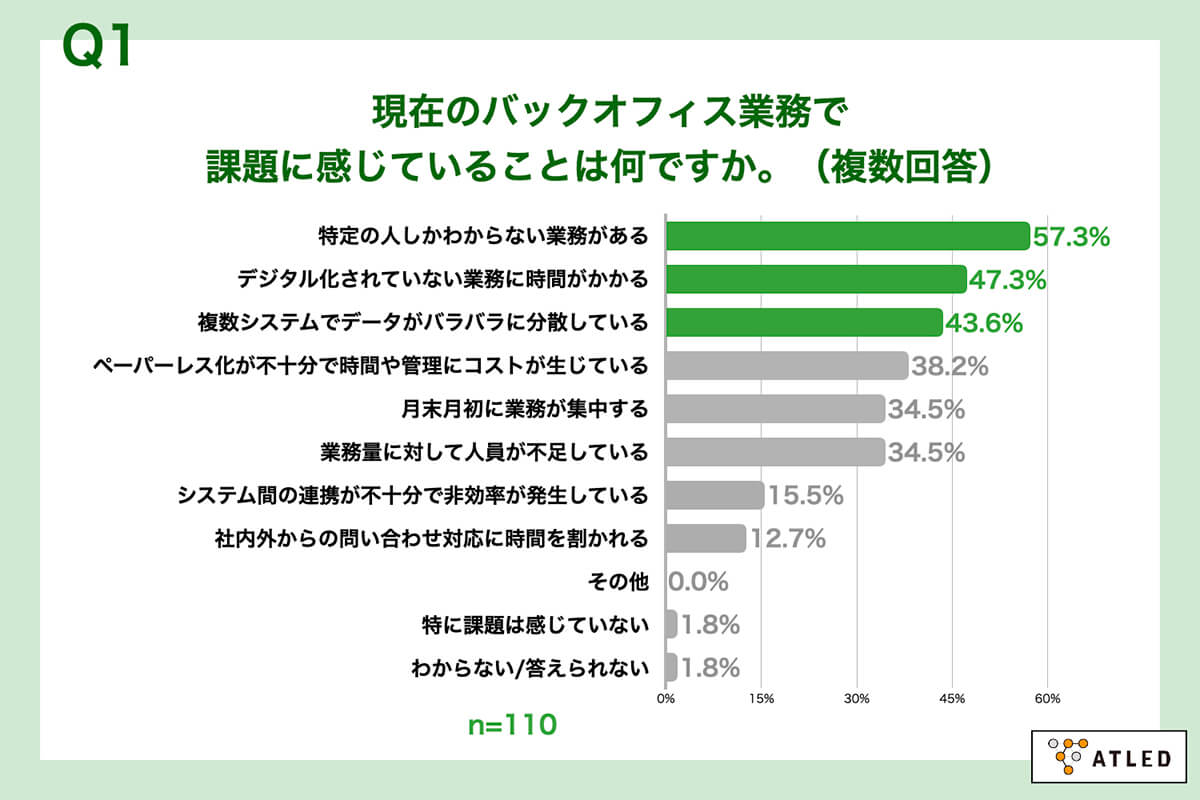

同調査では、バックオフィス業務においては「特定の人しかわからない業務がある(属人化)」(57.3%)、「デジタル化されていない業務に時間がかかる」(47.3%)といったAIを活用する以前の課題があることも示されています。

業務が標準化・デジタル化されていなければ、AIに処理させるためのデータが不足していたり、AIを組み込む業務プロセス自体が存在しなかったりします。これは、「AI活用の土壌が整っていない状態」とも言えるでしょう。

4. 組織・マインドセットの壁

AI未導入の理由として「経営層の理解不足」(28.0%)や「業務フローの変更に対する現場の抵抗」(24.0%)も挙げられています。

推進担当者がAXの重要性を説いても、経営層が投資に踏み切れない、あるいは現場が「今のやり方を変えたくない」「AIに仕事を奪われる」といった抵抗感を持つケースです。全社的なビジョン共有と、現場を巻き込む仕掛けが不足していることが原因です。

AXは「全社改革」ではなく「現場の一歩」から

前述のような課題を前にすると、AX推進の担当者は「全社統一の高度なAI基盤整備」「全社員向けの体系的なAI研修」「全業務プロセスの見直し」といった壮大な計画を立てがちです。

しかし、そのアプローチこそがAX推進で陥りやすい最大の罠かもしれません。

「壮大な計画」が現場に伝わりにくい理由

結論から言えば、AX推進の成功の鍵は、トップダウンの「全社的な大改革」から始めるのではなく、現場の「小さな一歩」から始めることにあります。

「全社AXプロジェクト」として壮大な計画を掲げると、現場の社員にとっては「自分ごと」として捉えられず、受け身の姿勢になったり、前述したような「現場の抵抗」を生んだりする原因となります。

結果として、「AX推進の担当者だけが必死に旗を振り、現場が動かない」という状況に陥りやすいと言えます。

「小さな成功体験」こそがAX推進のエンジン

AXの第一歩は、大掛かりなシステム導入や全社研修である必要はありません。

日常業務のなかで感じている「ちょっとした非効率」や「面倒な作業」を、AIを使って解決してみせることです。

たとえば、

- 毎月の定型報告書の要約作成

- 社内手続きの草稿(下書き)の自動生成

- 膨大な申請書のなかから特定条件の書類を探す作業

といった作業をAIで効率化し、「AIを使ったら、面倒だった作業が数分で終わった」「時間に余裕ができて、別の重要な業務に集中できた」という小さな成功体験を現場にもたらすことが大切です。

この「楽になった」という実感こそが、現場社員のAIに対する心理的ハードルを下げ、「自分たちの業務もAIで変えられるかもしれない」というポジティブなマインドセットを育む原動力となり、AXの確実な第一歩となります。

AXの第一歩にワークフローシステム

では、その「現場の小さな一歩」を踏み出し、かつ全社的な取り組みへと広げていくために、具体的に何から手をつけるべきでしょうか。

その答えのひとつが、「ワークフローシステム」をAXの起点に据えることです。

なぜ申請・承認業務がAXの起点なのか

「申請・承認業務」、すなわちワークフローは、企業活動の根幹です。稟議書、経費精算、押印申請、人事異動届など、あらゆる部門・階層の社員が日常的に関わっています。

しかし、この領域には未だに「紙とハンコ」「メールでのやり取り」「Excel台帳での管理」といった非効率が根強く残っています。この全社共通の非効率業務をデジタル化し、AIと連携させることには、3つの大きなメリットがあります。

全社員が「AIの恩恵」を実感しやすい

全社員が使うワークフローシステムにAIが組み込まれれば、多くの社員が日常業務の中で自然にAIに触れ、その利便性(=小さな成功体験)を実感できます。

小さく始められる

全社で使えるというメリットがある一方で、一つの申請書からはじめることができるというのもワークフローシステムのいいところです。

この「小さな成功体験」を積み重ねることで、現場の「自分たちにもできる」という自信を育むことができます。

業務の「標準化・可視化」が進む

ワークフローシステムを導入する過程で、部門ごとにバラバラだった申請・承認プロセスが統一・標準化されます。これは、AIを活用するための土壌づくりそのものです。

AIの学習に最適な「質の高いデータ」が蓄積される

ワークフローシステムには、「いつ」「誰が」「何を」申請し、「どのようなルートで」「誰が」「いつ」承認(または差し戻し)したかという、構造化された高品質な業務データが蓄積されていきます。これが後述する好循環を生み、AXの取り組みをさらに加速させるきっかけとなります。

AI搭載ワークフローならエイトレッド

先述した調査を実施した株式会社エイトレッドは、シリーズ累計5,000社超のワークフローシステム導入実績を誇り、AXの第一歩を支援する「AI搭載ワークフロー」を提供しています。

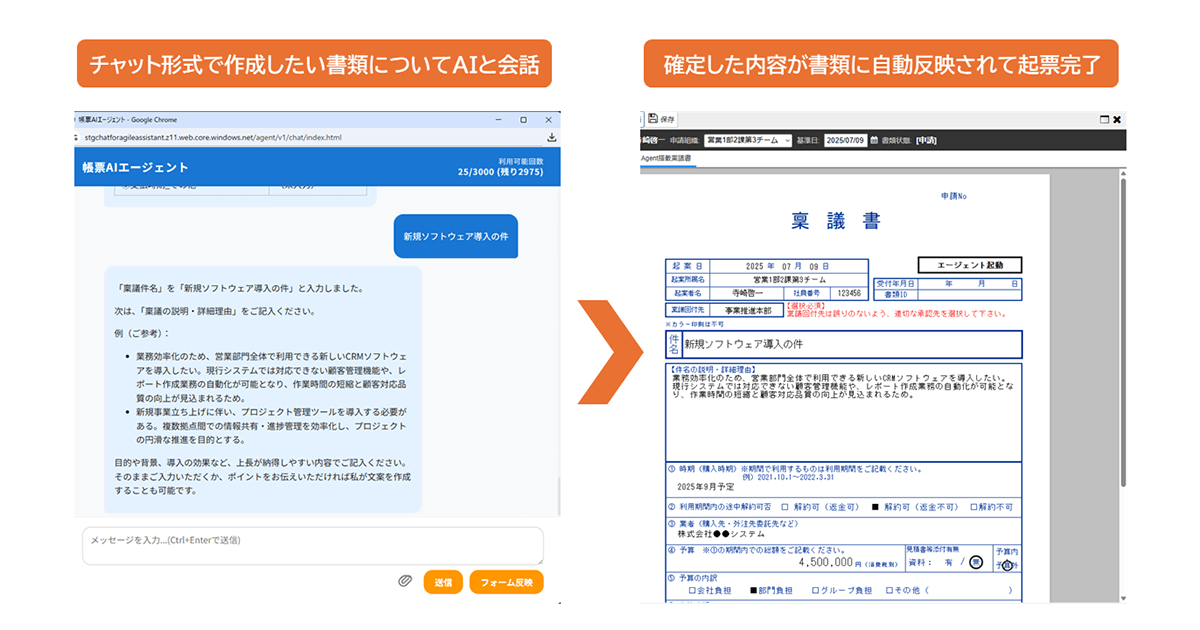

(参照:もう書類は“書かない”時代へ。AIが稟議書を自動生成)

専用のAIエージェントが、自然な対話を通じて申請書などの書類作成や承認、確認業務を効率化し、稟議1件1件の質向上をアシストします。

すべての従業員が関わるワークフローがAIによって効率化、高度化することで、組織全体にAI活用の文化が根付き、全社的なAX推進に寄与します。

【エイトレッドのAI搭載ワークフロー】

・国内シェアNo.1のクラウド型ワークフローシステム

>X-point Cloudの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

・システム連携に強いパッケージ型ワークフローシステム

>AgileWorksの製品カタログを今すぐダウンロード(無料)

AXに関するよくある質問(FAQ)

ここでは、AXに関するよくある質問とその回答について、改めて整理していきましょう。

Q1.AX(AIトランスフォーメーション)とは何ですか?

A1.AX(AIトランスフォーメーション)は、AI技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化、さらには企業の在り方を根本から変革することを意味します。

単にAIを導入するだけでなく、AI活用を前提とした新しい価値創出や競争優位性の確立を目指す経営戦略です。

Q2.AXはDXやAI活用とどう違うのですか?

A2.DXはデジタル技術全般を用いた変革ですが、AXはデジタル技術のなかでもAIを駆動力として位置づけた変革を指します。また、AI活用が特定の業務の効率化であるのに対し、AXはAI活用を通じて組織全体の変革を目指します。

Q3.AXが注目される主な背景は何ですか?

A3.主な背景として、ChatGPTなどに代表される生成AIの進化と普及、少子高齢化に伴う労働力不足への対応、そして市場の変化に対応するためのデータドリブン経営への移行の必要性などが挙げられます。

Q4.AX推進を始める際に有効なアプローチは?

A4.トップダウンの壮大な「全社改革」から始めるのではなく、現場の「小さな一歩」から全社へと広げていくボトムアップの取り組みが有効です。その第一歩として、全社員が関わるワークフローシステムの活用から始めてみるのがおすすめです。

まとめ

今回は、注目度が増すAX(AIトランスフォーメーション)の基礎知識から推進担当者が直面しがちな課題、そしてAX推進の第一歩におすすめのアプローチをご紹介しました。

記事内でも説明した通り、AXはトップダウンで「全社改革」に取り組むのではなく、「現場の一歩」から全社的な取り組みへと広げていくボトムアップの取り組みが有効です。

そして、AXの第一歩に最適なアプローチのひとつがワークフローシステムの活用です。

AX推進にお困りの方は、ぜひエイトレッドのAI搭載ワークフローシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

AIを活用したいバックオフィス部門の方へ

バックオフィスDXカンファレンスAIをもっと活用するためにシステムと人財がともに進化する2日間

バックオフィス×AI活用に真正面から向き合い、 2日間にわたって管理部門が進化の起点となるためのヒントを届けます。

こんな人におすすめ

●AI活用を推進したいが何から手をつけていいのか分からない

●現場の関心を高めて全社的な取り組みに広げる方法が知りたい

●AIや最先端のテクノロジーの活用がしりたい方

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。