DX改革のカギを握る“CorpOps”とは~中間層の最適化で成果を出す・後編

- 更新 -

本記事では、前編後編にわたって一般社団法人BizOps協会 理事の村本 佳駿氏より、CorpOpsとしてプロジェクトに取り組んできた実体験をもとに「なぜ業務改善が思うように進まないのか」「なぜToBeを描いても動かないのか」― その背景と突破口について、現場のリアルな視点からご説明いただいております。

後編では、「CorpOps」におけるワークフロー刷新についてご紹介します。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

第3章:ワークフロー刷新はCorpOpsの総力戦である

全社を巻き込む、“広くて深い”プロジェクト

業務改善の中でも、特に難易度が高いと感じたのが「ワークフローの刷新」です。

単なるシステムの入れ替えではありません。これは、会社全体の“血流”を根本から変えるようなプロジェクトです。

多くの企業では、「職務権限規程」などのルールに基づいて、意思決定や承認がなされています。それを実務レベルで担っているのがワークフローです。

経営の意思決定、管理部門の統制、現場部門の運用―すべてのレイヤーが絡み合うこの仕組みを変えるには、社内のあらゆる業務、全社にまたがる承認経路、各部署の現場運用まで一つひとつ見直していく必要があります。

つまり、変えるべきは「画面」ではなく「構造」そのもの。CorpOpsにとって、まさに総力戦です。

「現状を把握する」だけで一仕事

このプロジェクトでまず痛感したのが、AsIsの把握の難しさです。

たとえば、ワークフロー上では完結しているように見える業務でも、

- 中間でExcelやSlack、口頭確認が挟まれていたり、

- 部署ごとに独自の“抜け道”運用がされていたり、

といった現象が日常的に起きています。つまり、「表に見えるワークフロー」だけでは、業務の実態はほとんど見えてこないのです。

むしろ、現場の“裏側”にこそ、改善のヒントと落とし穴が隠れています。これを見落とすと、いくらキレイなToBe像を描いても、実装段階で思わぬ反発や不具合が生じます。

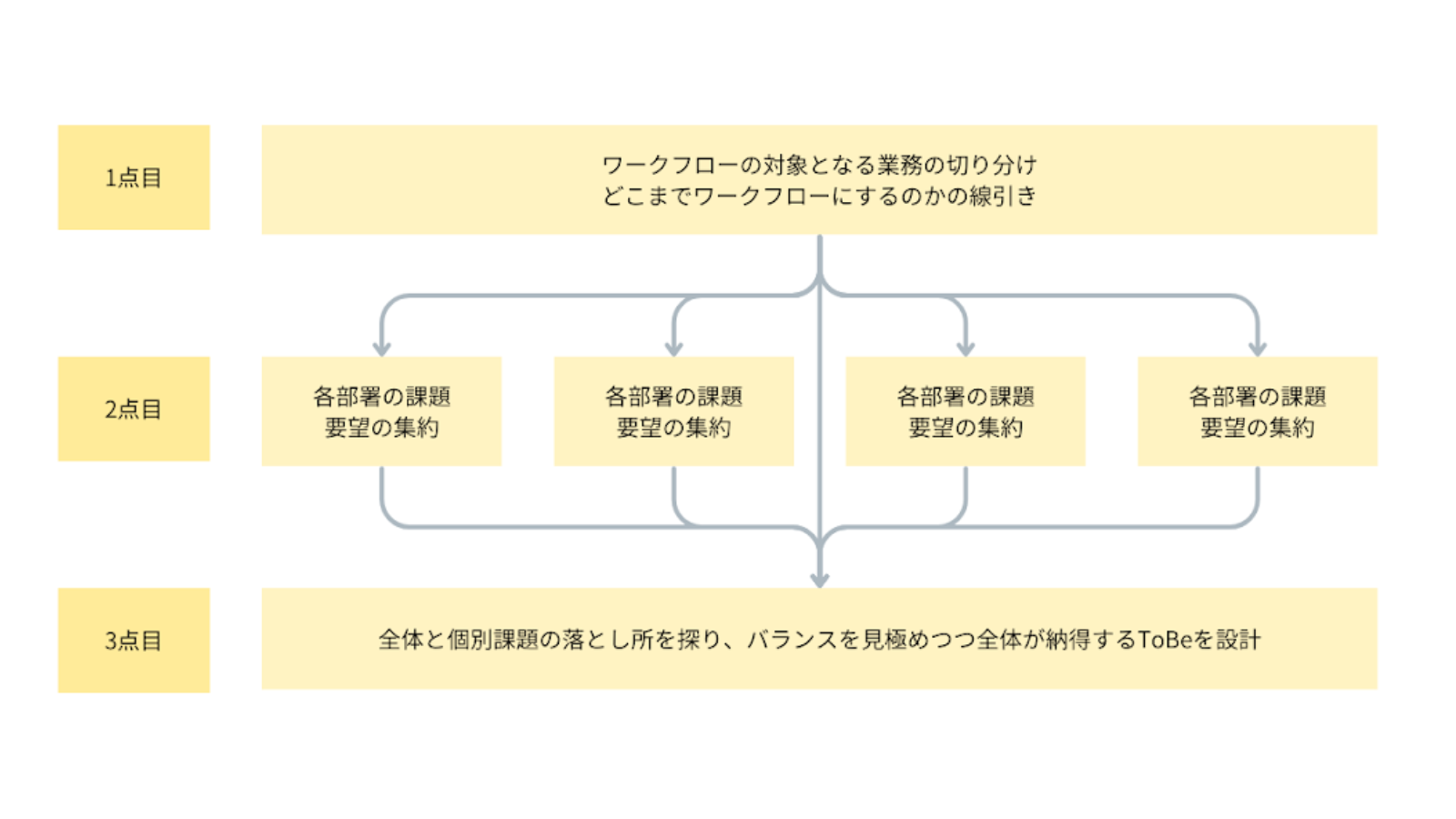

ToBe設計に必要な、3つのバランス感覚

では、どのようにToBe(あるべき姿)を描いていけばよいのか。

CorpOpsとして最も重要なのは、以下の3点のバランス感覚だと考えています。

1. どこまでワークフローでやるか、線を引く

「せっかくなら、すべてワークフローで管理したい」という声は、プロジェクトでよく挙がります。

ただし、SFAや経費精算など他システムとの連携を踏まえると、何でもかんでも“密結合”にするのが正解とは限りません。

ワークフローに載せるべき業務と、他システムで完結させた方が良い業務。その切り分けは、想像以上にプロジェクト全体の運命を左右します。

2. 各部署の“個別要望”とどう向き合うか

ワークフローの刷新は全体の方針となりますが、承認する各部署の現場では”今”利用しているものを変えなければいけないというストレスを抱えることになり、調整・整理が難しくなることがあります。

そこで各部署の個別の課題解消を、全体プロジェクトの中の1つとして取り扱うことが必要になります。

プロジェクトの全体目的が「統制プロセスの最適化」である事に対し、現場の要望として「部署内で新しく増えたチェックを自動化したい」「他の部署への承認回覧を1クリックに終わらせたい」といった”今の不便をどうにかしたい”という素朴な課題についても踏襲する必要があるということです。

このような現場にも寄り添ったプロジェクトではないと両者の視点はズレたまま、調整・推進が上手く進まないことが起こってしまいます。

全社のガバナンスと、現場の実務感覚のあいだにあるギャップを、どう橋渡しするかがCorpOpsの腕の見せどころです。

3. “落としどころ”を見極める

たとえば、「全体最適」の観点から機能をシンプルにしたいが、現場の“困りごと”に応えようとするとスコープが肥大化する―。

1つ目と2つ目の狭間に出るせめぎ合いの中で、どこまでを仕組みに反映させるか。その判断は、一筋縄ではいきません。

私たちは、「正しい設計」よりも「実際に動く仕組み」を重視します。そのためには、時に割り切り、時に妥協しながらも、“納得してもらえる着地点”を探るプロセスが必要です。

ワークフロー刷新プロジェクトの3つのバランス感覚

現場の“声”とどう向き合ったか

実際のプロジェクトでは、さまざまな要望が寄せられました。以下に代表的な例と、それに対する判断を紹介します。

| 要望内容 | 判断 | 理由 |

| 法務確認の後、押印プロセスに自動で進めたい | 採用 | 権限規程に明記されていないが、統制上必要と判断 |

| 内定→入社手続きまでを自動化したい | 不採用 | 労務面、アカウント面、IT資産面で関係部門が多く、別の管理システムもある、そのプロセスは複雑かつ不可逆性もあるため、実装負荷と効果が見合わないと判断 |

| 購買稟議で担当部署のステータス・タスクを管理したい | 一部採用 | 稟議の各ステータスは設計に踏襲する しかし承認部署の業務で、内部エスカレーションや利益相反確認中などのステータスやタスクの要望は最小限に止め、テキストエリア1つのみで対応 個別部署内の業務では定まっていなかったり変更もあるため、細かすぎる運用は見送りつつ、業務全てをワークフローに踏襲しないように調整が必要 |

統制 × 運用 × 合意形成 = CorpOpsの現場力

ワークフロー刷新は、ルールの話であり、人の話でもある。規程やガバナンス、システム連携に精通しているだけでは不十分で、最終的には“現場の人たちにとって、ちゃんと動く仕組み”に仕上げなければ意味がありません。

CorpOpsに求められるのは、

- 統制に対する理解

- 各部門の業務構造への知見

- 実装可能性の見極め

そして何より、「人と人をつないで、前に進める力」本当に、総力戦です。けれどこのプロジェクトで得た学びは、間違いなく“会社全体をよくする”ための実践知になっていると感じています。

おわりに:DXに悩んだら、“中間”を見にいこう

今、多くの企業がDX、業務改善、BPR、システムリプレースといった変革に挑んでいます。エンタープライズ企業では長期かつ大規模なプロジェクトが立ち上がり、スタートアップやIT企業では、急速な事業成長に追いつくためのアップデートが日々繰り返されています。

これらは、社会の変化に応じて企業が自らを変えていこうとする、前向きな営みです。一方で、現場の肌感覚として「うまく進んでいない」という声も少なくありません。

たとえば、構想段階で外部パートナーを巻き込んだものの、実行可能な設計に落とし込めず頓挫してしまった。あるいは、走り出したものの部門間の連携が噛み合わず、いつのまにか目的を見失ってしまった。

そうした場面で「経験豊富な人がいれば変わるんですかね?」と聞かれることがあります。確かに、知見を持った人がいれば前進することもあります。けれど、私はそれだけでは足りないと思っています。

本質的な突破口は、“中間”にある。

プロジェクトに関わる業務や部署、そのつながりを、自分の足で見に行き、理解し、整理する。それが、変革を“動かせるもの”に変えていくために欠かせない視点です。

「それこそ、知見がないと無理では?」 そう思う方もいるかもしれません。でも、違うんです。

知識がなければ、現場に行けばいい。見て、話して、一緒に手を動かせばいい。

業務改革の先駆者たちは、そうやって「知らない」を「知っている」に変え、その実感をもとに仕組みをつくってきました。見えないものを、見えるようにしてきたんです。

たしかに、そうした動き方をする人材は減ってきたかもしれません。けれど、私はそのやり方が時代遅れになったとは思っていません。むしろ、だからこそ、今あらためて価値がある。

「知らない業務」に飛び込み、観察し、構造を把握し、実行可能な設計に落とし込む力。そして、それを経営や現場の推進力に接続していく力。この“実践知”こそが、BizOps/CorpOpsという役割の土台であり、会社を内側から変えるための根っこだと私は思っています。

特に、コーポレート領域は職能も論点も多様です。だからこそ、「業務に向き合う姿勢」が問われる場所でもあります。

ここまで読んでくださった皆さんに、最後に一つだけお伝えしたいことがあります。

「DXに悩んだら、“中間”を見にいこう」。

つながりをたどり、現場に向き合い、その上でプロジェクトを動かしていく。それこそが、BizOps/CorpOpsの真の力であり、企業を強くするための道筋だと私は信じています。

読者のみなさんの挑戦が、よりよい変化へとつながることを、心から願っています。

<執筆者プロフィール>

一般社団法人BizOps協会 理事 村本 佳駿氏通信・AIベンチャー・HR Tech企業にて、エンジニア・PdM・事業企画を経験。経営企画室/情報システム部の各々の管理職を兼務しGrp企業含めた横断プロジェクトの企画推進に従事。 経営資源の整備や、事業/管理管掌の生産性向上M&A後のPMI対応、内部統制をテーマに対応。現在はBizOpsとして販売管理・購買管理・会計等の各基盤のコンサルティングを実施。

一般社団法人にてBizOps(ビジネスオペレーション)という概念そのものの社会的認知と共感を広げる活動に取り組んでいます。

「コミュニティ運営」「イベント開催」「記事発信」等を行なっており、BizOps実践者の言語化や社会的価値の向上を目指しています。