DX改革のカギを握る“CorpOps”とは~中間層の最適化で成果を出す・前編

- 更新 -

「DXを推進してください」と言われたものの、何から始めればいいのか分からない―そんな声を、現場にいるとよく耳にします。

業務もある。ツールもある。けれど、なぜか“つながらない”。 現場と経営、部署と部署の間に、目には見えにくい“ぽっかり空いた穴”があるのを感じます。この穴を埋める役割として、近年少しずつ注目され始めているのが「BizOps」です。

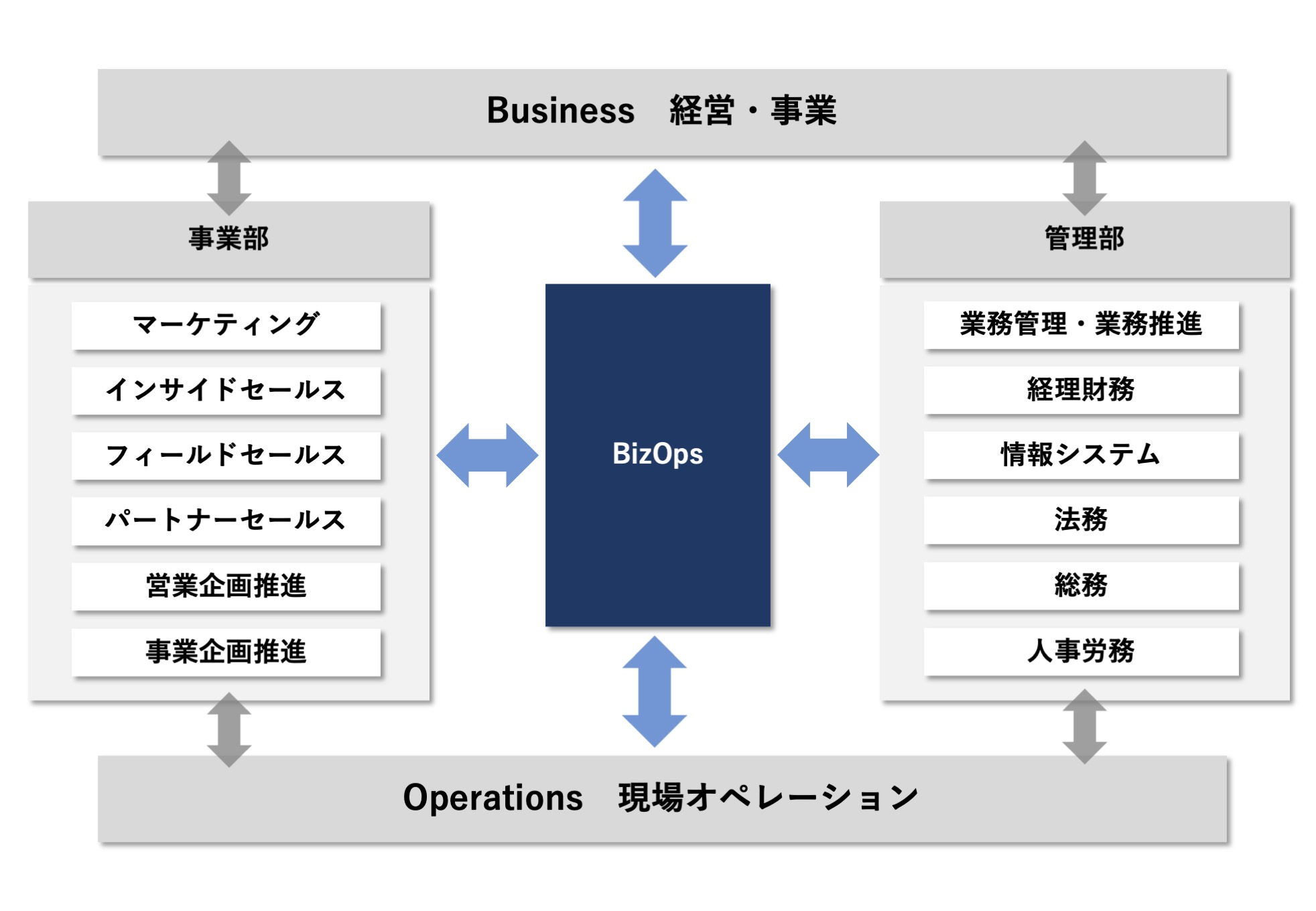

BizOps(Business Operations)は、事業に関わるさまざまなオペレーションを横断的に最適化する考え方で、そのカバー領域には人事や経理、情報システムなどのコーポレート業務も含まれます。

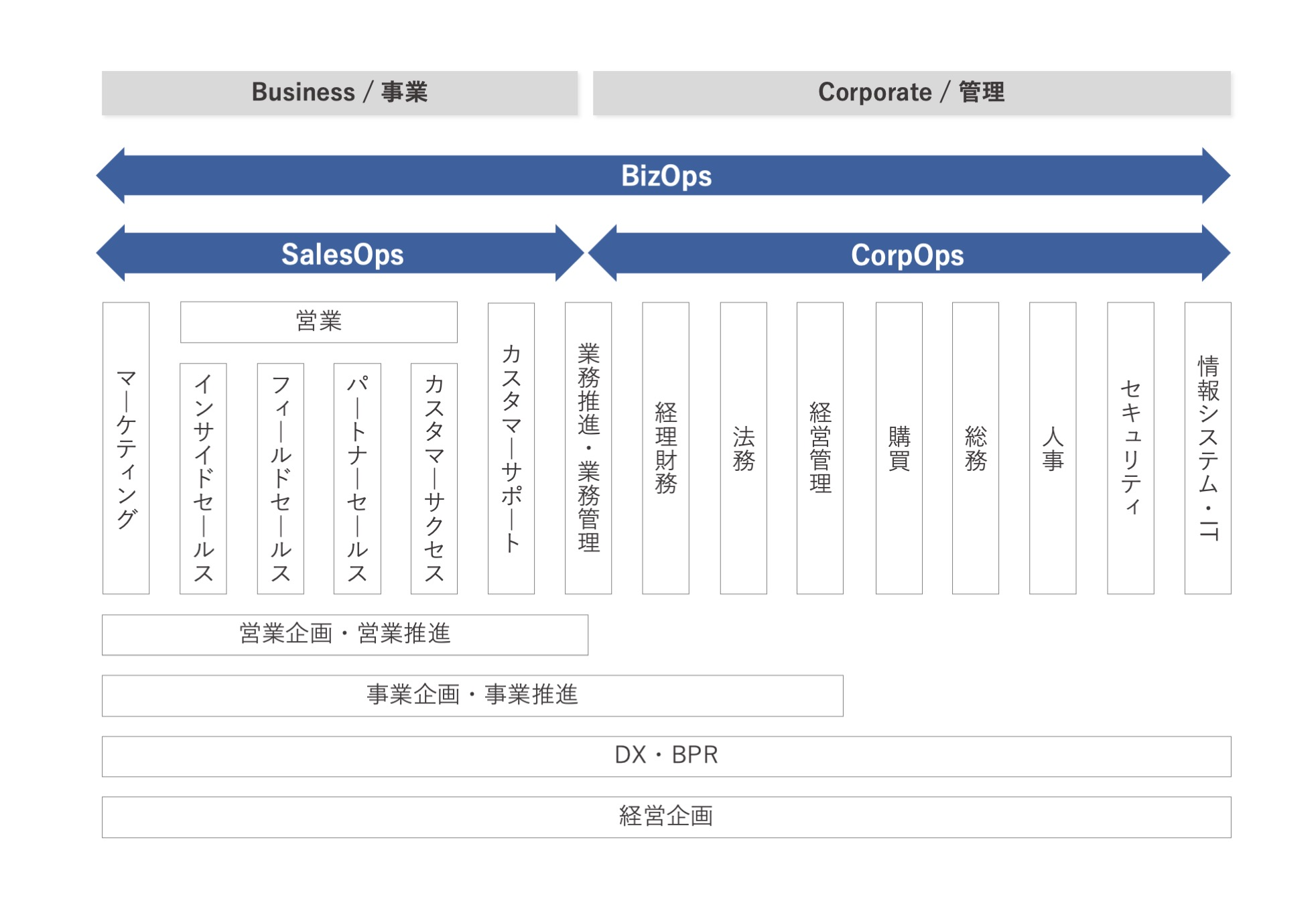

その中でも特に、コーポレート全体を見渡しながら、業務改善やシステム導入を現場視点で前に進める役割を「CorpOps(Corporate Operations)」と呼びます。

本記事では、私自身がCorpOpsとしてプロジェクトに取り組んできた実体験をもとに、「なぜ業務改善が思うように進まないのか」「なぜToBeを描いても動かないのか」― その背景と突破口について、現場のリアルな視点から考えていきたいと思います。

前編では、「BizOps」「CorpOps」とは何か、どのように業務改善を進めているのかについてご紹介します。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

第1章:BizOpsとは「ぽっかり空いた穴」を埋める存在である

「もっとこうすれば、この会社はうまくいくのに」「やり方を変えれば、現場はもっと楽になるはずだ」

そう思いながらも、現場の声はなかなか形にならない。

自部署だけではどうにもならず、通常業務に追われながら、実際に実行に移すのは簡単ではありません。更に進める上で他部署との調整や管掌役員とのすり合わせまで行うのは、現場にとって大きな負荷になります。

一方、経営層からは「もっと現場が早く動いてくれれば」といった声が上がることもあります。戦略はある。意志もある。けれど、その意志が現場まで届くころには現実とのギャップが広がってしまっている、というケースも少なくありません。こうして、現場と経営、部署と部署の間には、いつの間にか“誰のものでもない領域”―ぽっかりと空いた“中間”が生まれてしまうのです。

この“中間”を埋める役割として登場したのが、BizOpsです。

BizOpsは、経営と現場を縦につなぎ、部署と部署を横断し、業務とツール、理想と現実の“あいだ”を行き来しながらプロジェクトを前に進めていきます。

企業におけるBizOpsの立ち位置

SalesOpsやRevOpsといった特定領域に特化したOpsと異なり、BizOpsはより広い視野で業務全体を俯瞰し、構造や文化、意思決定の癖までも含めて変化を支えていく仕事です。

そしてその中でも、営業以外のオペレーション―とくにコーポレート周辺の“見えにくく、でも確かにある業務”に向き合うのが、「CorpOps」と呼ばれる役割です。

次章では、このCorpOpsの実態に踏み込みながら、業務改善を阻む“見えない壁”について考えていきたいと思います。

BizOps/CorpOpsの立ち位置

第2章:なぜ業務改善が進まないのか―“中間プロセス”が抜け落ちている

DXや業務改善が思うように進まない―。

そうした悩みは、今や多くの企業で共通しています。

やるべき業務は見えている。入れたいツールも決まっている。それなのに、なぜかうまく噛み合わない。

この“なぜか”の背景には、共通するある構造的な盲点が潜んでいます。それが、現場の“中間プロセス”の存在です。

ここからは、CorpOpsとして実務を重ねるなかで直面してきた、改善のボトルネックと突破口について、できるだけリアルにお話ししていきたいと思います。

イン・アウトだけで設計すると、必ずつまずく

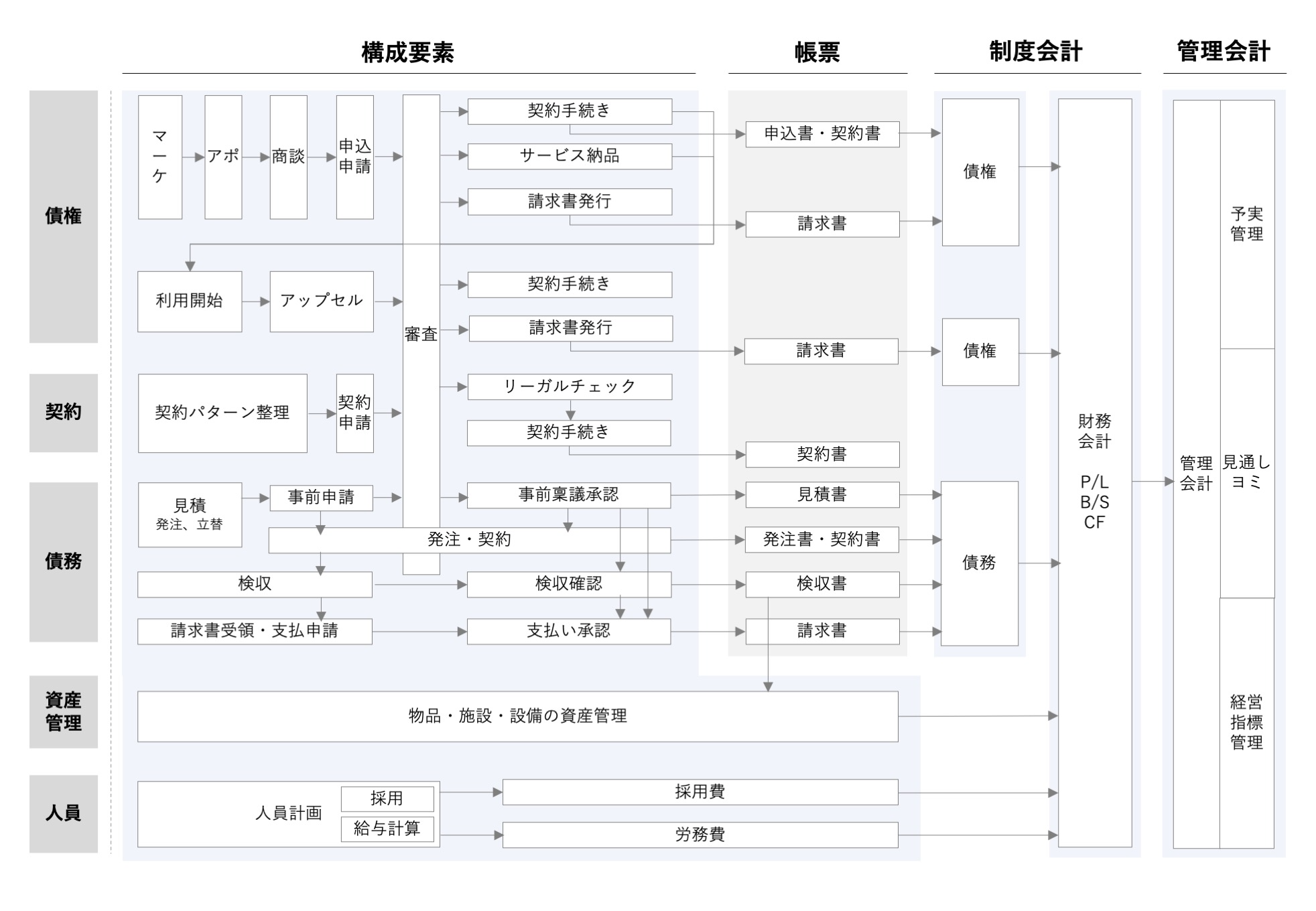

CorpOpsは、営業現場に特化したSalesOpsやRevOpsとは異なり、バックオフィスを含む全社的な業務を横断的に見る役割です。

たとえば、販売管理や購買、人事、会計、ワークフローなど―どれも部署横断で、関わるツールもバラバラ。全体を俯瞰できる存在がいなければ、すぐに業務間の継ぎ目でトラブルが起きます。

CorpOpsのカバー領域イメージ

業務改善の現場でよくあるのが、各業務の「インプット」と「アウトプット」だけを意識して業務設計を進めてしまうケースです。

たとえば、

「SFAでこの形でデータを入力すれば、帳票出力され会計にも連携する」

「契約書締結・押印・購買・会計で全ての取引先を横断で管理する」

―そうした理想のToBe像を描くこと自体は、悪いことではありません。しかし、その間にある“人の動き”や“現場の運用”が見えていなければ、設計だけが空回りします。

長年の慣習、属人的な判断、部署間での微妙な力学―そうした“中間”を飛ばして、「Fit to Standard」で一気に置き換えようとしたプロジェクトが、現場に刺さらずに終わるのを、何度も目の当たりにしてきました。

ですので、業務改善や各プロジェクトではインプットとアウトプットの規定だけではく、その業務の中間プロセスを把握する ―「業務フロー」や「業務プロセス図」を現場の1つ1つのアクションベースで作成することこそ、重要な点になります。

これは単なる手順の整理に留まらず、関係各部署との共通言語化や、問題点や非効率の本質を浮き彫りすることができるため、あるべき姿のToBeを描くことやプロジェクトを推進するといった上で、ボディーブローのように効いてきます。

近年ではAIにより、業務フローのビジュアライズは簡単にできるため、是非業務改革やプロジェクト推進で役立て頂きたいと考えております。

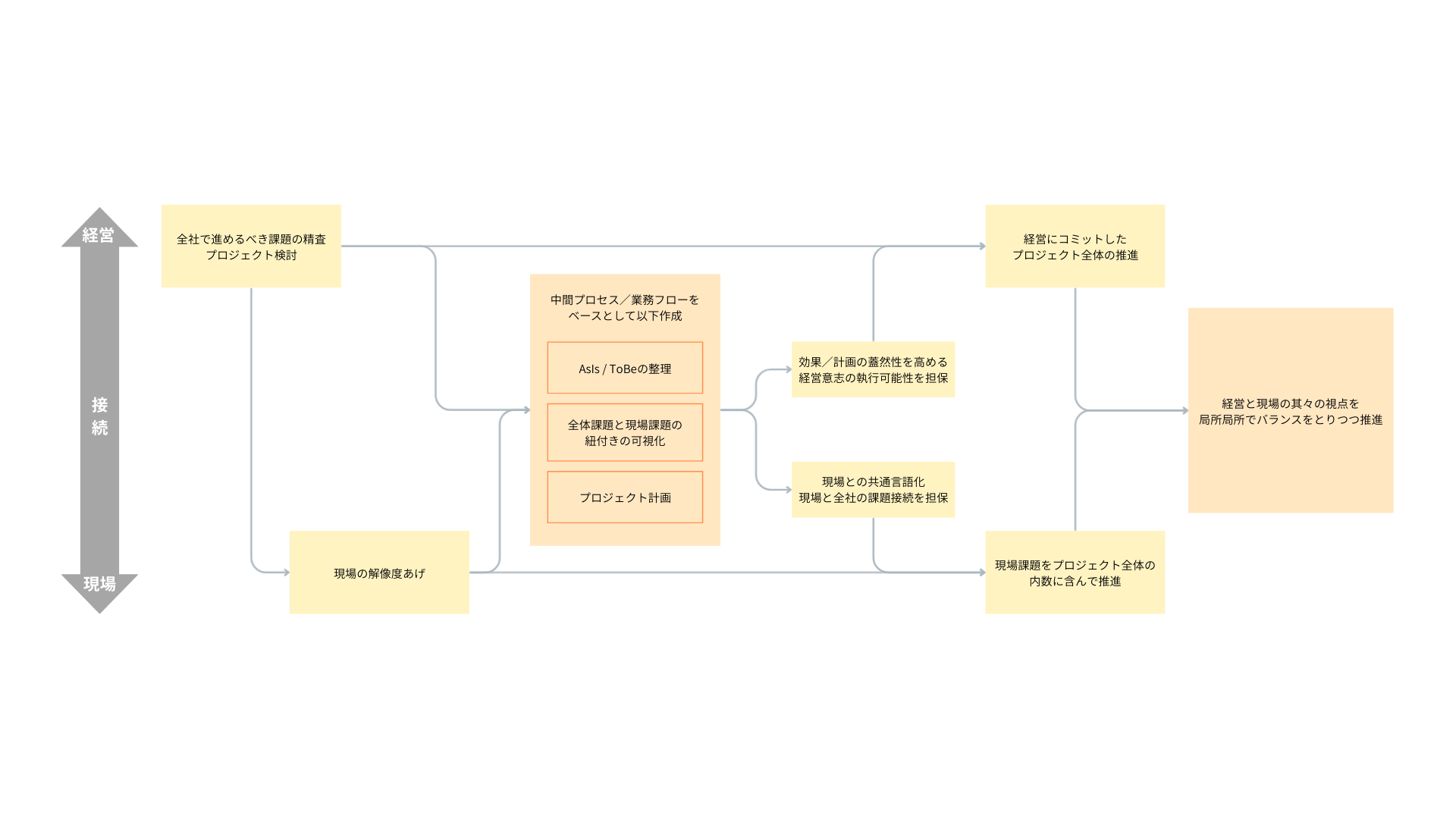

「全体最適」と「各部署の納得」を両立させるには

もうひとつ、よくある“つまずきポイント”が、全社最適と各部署の事情の板挟みです。経営視点で描いたToBe像は、方向性としては正しいことが多いです。

ですが、経営の意思決定だけでは現場を巻き込んだ推進ができません。「で、うちの仕事はどうラクになるんですか?」という問いに答えられないと、納得も協力も得られないのです。

私たちは、ToBeを描くときに必ず「現場のストレス」に耳を傾けます。

たとえば、販売管理のプロセス改善なら、

営業:「見積作成に毎回時間がかかる」「契約の正しい管理が誰も把握できていない」

経理:「請求に必要な情報がバラバラで集めにくい」「管理がバラバラで2重入力している」

といった、“業務あるある”のような悩みも全部持ち込んでもらいます。こうした“地味な不満”を拾い上げてToBeの設計に組み込むことで、経営の意向と現場の納得感を両立する道筋が見えてきます。

ToBe像の正しさを押しつけるのではなく、“実感”を持ってもらえるかどうか。そこにBizOps/CorpOpsとしての本当の力量が問われていると感じます。

「中間プロセスを可視化する」「全体/個別課題をバランスを保ちつつ進める」ことの関連性

BizOpsは“泥を啜る”仕事である

現場のプロセスを観察し、部署間の調整に入って、動かしやすい道筋を描く。こうした仕事は、決して華やかなものではありません。

数十人、数百人の関係者にヒアリングを重ね、断片的な情報から業務の実態を立体的に捉える―これは本当に地味で、時間もかかります。

けれど、ここを端折ると改善は動きません。昔は、システムエンジニアや業務アナリストが現場に密着してこの“泥仕事”を担っていた時代もありました。

彼らは、業務を横で見ながらExcelに落とし、現場のリアルを正しく把握して要求整理・システム設計を進めていました。 BizOps/CorpOpsはそのさらに上流の会社経営の課題として何を実施すべきか、どう調整すべきかという観点も踏まえて物事を進める必要があります。

ですが今、理想を語るばかりで現場を見ない、調整が行き届いていない改革が、あまりにも増えています。だからこそ、私たちBizOps/CorpOpsの役割は、あらためて“泥を啜る人”としての覚悟を持って取り組む必要があると感じています。

会社を動かす業務改善は、綺麗な絵ではなく、現場のリアルに向き合うことからしか始まりません。

この記事の後編はこちら!

続けてお読みください

<執筆者プロフィール>

一般社団法人BizOps協会 理事 村本 佳駿 氏通信・AIベンチャー・HR Tech企業にて、エンジニア・PdM・事業企画を経験。経営企画室/情報システム部の各々の管理職を兼務しGrp企業含めた横断プロジェクトの企画推進に従事。 経営資源の整備や、事業/管理管掌の生産性向上M&A後のPMI対応、内部統制をテーマに対応。現在はBizOpsとして販売管理・購買管理・会計等の各基盤のコンサルティングを実施。

一般社団法人にてBizOps(ビジネスオペレーション)という概念そのものの社会的認知と共感を広げる活動に取り組んでいます。

「コミュニティ運営」「イベント開催」「記事発信」等を行なっており、BizOps実践者の言語化や社会的価値の向上を目指しています。