上申とは?上申書の書き方やテンプレート、電子化の方法を紹介!

- 更新 -

本記事では、上申の意味や上申書の書き方、テンプレートを紹介します。

上申書の電子化に有効なITシステムも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

設計不要な申請書テンプレートが充実しているワークフローシステム

こんな人におすすめ

・新しく帳票を設計するのが大変

・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない

・担当者によって申請書ひな形がバラバラ

上申とは?

上申(読み方:じょうしん)とは、自身よりも上の立場の者や権限者・管轄機関などに対して意見を申し立てることを意味し、上申のために用いる文書のことを「上申書(読み方:じょうしんしょ)」と呼びます。

ビジネスシーンにおいては、以下のような場面で上申書を作成・提出することがあります。

- 部下の昇進を経営層に推薦する際

- 業務上必要な設備・備品の購入を要望する際

- ハラスメントの改善を要求する際 など

また、上申書とよく似た用語に「稟議書(読み方:りんぎしょ)」があります。

どちらも組織の意思決定に役立てられる手続き書類であり、同様の意味合い・用途で使用されているケースも珍しくありません。

あえて違いを挙げるならば、上申書は意見を伝えることに主眼を置いているのに対し、稟議書は承認を得ることに主眼を置いている点が違いだと言えるでしょう。

上申書の書き方とテンプレート

次に、上申書の主な記載項目と書き方、テンプレート例をご紹介します。

上申書の記載項目と書き方

上申書は、基本的に以下のような要素で構成されます。

- 前付け:文書の作成者・宛先・発信日を示す部分

- 本文:上申したい内容を記載する部分

- 付記:補足事項を記す部分

各要素について、書き方のポイントとともに見ていきましょう。

前付けの書き方

前付けは、上申書の作成者や宛先、作成日といった基本情報を示す部分です。

作成者や宛先に関しては氏名を正確に記すとともに、必要に応じて所属部署や連絡先などの情報も記載しましょう。また、承認を求める上申書の場合、承認者用の押印欄を設ける場合もあります。

本文の書き方

本文は、上申したい内容を記載する部分です。

上申内容を端的に表す「件名」を記すとともに、上申内容の詳細となる「主文」を記載します。上層部に読んでもらう文書であることを念頭に、誤字脱字がないよう注意しつつ、簡潔で読みやすい文章を心がけましょう。

付記の書き方

付記は、補足事項を記す部分です。

補足しておくべき情報がある場合には、「備考」や「その他」といった項目に記載しましょう。また、参考資料などの添付書類がある場合には、その旨も記載します。

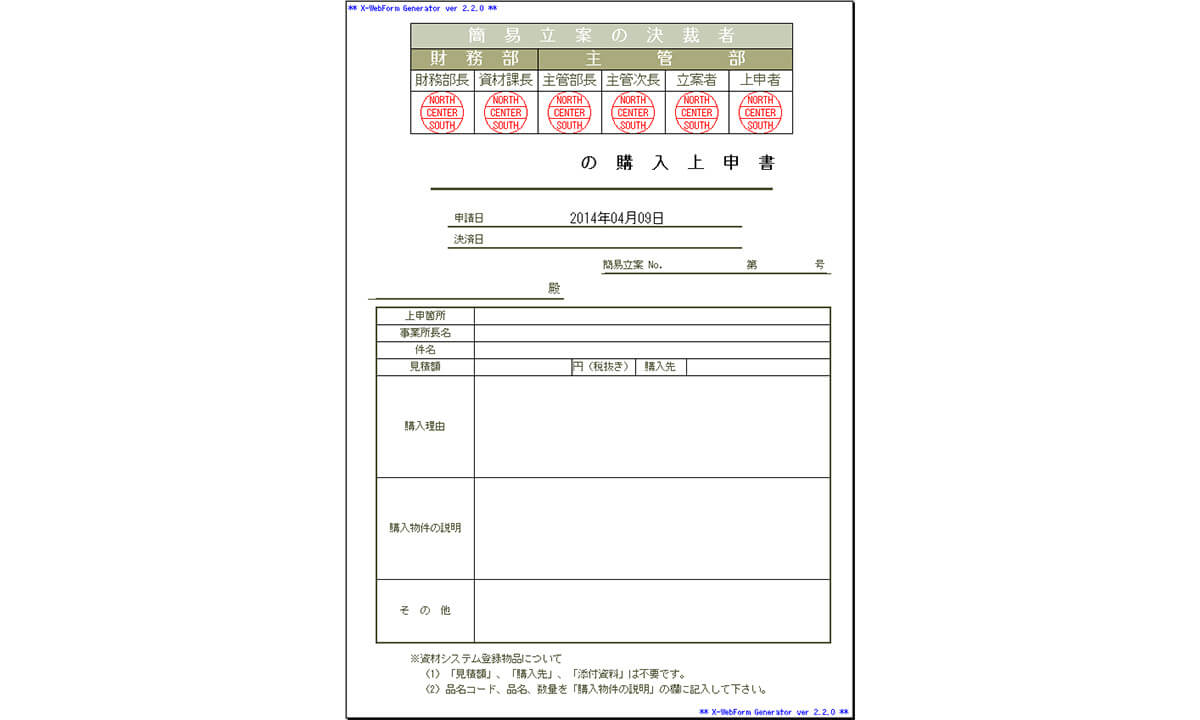

上申書のテンプレート例

こちらは、物品購入に利用できる上申書のテンプレートです。

物品購入は、企業において上申が行われる代表的なシチュエーションのひとつ。購入の目的や購入品の選定理由についての正当性が求められるため、購入理由や購入物品の説明、見積額などを記載する欄が設けられています。

上申書の電子化ならワークフローシステム

次は、上申書の運用を効率化するソリューションとして、ワークフローシステムをご紹介します。

ワークフローシステムとは、上申を含む各種申請や稟議といった手続きを電子化するITシステム・ツールのことで、業種業界を問わず多くの企業で活用が進められています。

では、ワークフローシステムが上申書の運用効率化に役立つ理由を見ていきましょう。

上申書の電子化を実現

ワークフローシステムは、上申書などの電子化を実現し、ペーパーレス化を推進します。

既存の上申書をシステム上に再現したり、目的・用途に応じた新たな上申書を設計したりすることができ、ノーコードのフォーム作成機能を搭載している製品なら、専門知識がなくても直感的に操作できるでしょう。

上申書を電子化することで、印刷コストや郵送コスト、保管コストの削減につなげることが可能です。

上申書の運用が効率化

ワークフローシステムは、上申書を電子化するだけでなく、作成から管理までの一連のプロセスを効率化します。

PCはもちろん、タブレットやスマートフォンなどのモバイル端末でも操作でき、入力補助機能によりミスを防ぎつつ効率的に上申書を作成可能です。

また、上申書の内容や条件によって適切な承認ルートを自動判別できるので、速やかに上申プロセスを開始できます。

さらに、処理が完了した上申書のデータはシステム上に保存され、さまざまな条件で検索・参照することが可能。必要に応じて集計・出力することもできるので、管理の負担を軽減できるでしょう。

システム連携でさらに便利に

ワークフローシステムは、システム連携によって一連の業務プロセスを効率化していくことが可能です。

とくに上申書においては、関係者による承認後に業務が発生するケースは少なくありません。たとえば、物品購入の上申であれば、承認後に購買システムや会計システムで発注処理や経費精算などが必要になる場合があるでしょう。部下の昇進を推薦する上申であれば、承認後に人事システムや給与管理システムでの設定変更が必要になるかもしれません。

ワークフローシステムで上申書を電子化するとともに、各種システムと連携することで、各種システムへの入力・転記作業を自動化することができ、上申書の処理から後続業務までを一気通貫で効率化することができるでしょう。

設計不要な申請書テンプレートが充実しているワークフローシステム

こんな人におすすめ

・新しく帳票を設計するのが大変

・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない

・担当者によって申請書ひな形がバラバラ

ワークフローシステムで上申を効率化した事例

最後に、ワークフローシステムで上申書などの手続きを効率化した事例をご紹介します。

帳票のペーパーレス化で意思決定スピードが向上(ニシハラ理工)

ニシハラ理工株式会社は、「X-point」を導入して150種以上の帳票をペーパーレス化し、意思決定の迅速化を実現しました。

同社では従来、比較的簡易な報告から重要事項の上申・稟議まで、あらゆる申請業務に紙帳票を利用していました。とくに、数千万円を要する設備投資の上申・稟議などにおいては、説明資料などを添付するため数百ページに達する場合もあり、回付や承認、保管にかかる手間が大きい状態でした。また、社内分による遠隔拠点とのやり取りは決裁期間の長期化を招いており、意思決定が遅れる要因に。

この状況を課題視した同社経営陣は申請業務のペーパーレス化を決め、ワークフローシステムの比較検討を開始。保守性の高さや承認ルートの柔軟性などを評価し、「X-point」の導入に至りました。

導入から10年以上が経過した現在、同社では150種類以上の申請書を「X-point」で運用しており、課題であった意思決定の遅れを解消。従来は2週間以上を要していた遠隔拠点からの申請も、最短即日で決裁可能になりました。解析機器の導入やライン増設など、本社経営陣の承認が必要な上申に関しても、スピーディーに意思決定を行える体制が構築されています。

物品購入上申書など60種以上の申請書を電子化(中間貯蔵・環境安全事業)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、「AgileWorks」を導入して60種類以上の申請書を電子化しました。

同社では従来、紙ベースで各種申請を運用しており、業務の手間が増大していました。たとえば、承認者が出張などで不在の際に手続きが滞るケースや、申請のためだけに出社せざるを得ないケースが頻発。さらに同社では、承認者以外にも関係する役職者等に申請書を回覧する慣習があり、承認期間の長期化を招いている状況でした。

そこで同社は、申請業務のデジタル化に着手。既存の申請書を簡単に再現でき、承認権者以外への回覧を可能にする「報告ステップ」機能が備わっている点を評価し、「AgileWorks」の導入を決めました。

現在、60種類以上の申請書を「AgileWorks」上で運用しており、報告ステップの活用などにより、申請スピードが2倍近くに加速。

また、申請書の処理や保管に要する手間も大幅に軽減しています。たとえば物品購入の上申書において、従来は同一書式内に物品受領処理の欄が設けられており、購入物品を受領するまで当該上申書を保管しなければなりませんでした。現在では、物品購入と物品受領の申請書を分割し、関連書類機能で紐づけたことで、以前のような保管作業が不要になっています。

まとめ

今回は、上申の意味や上申書の書き方・テンプレートを紹介しました。

ワークフローシステムを活用することで、上申書を電子化し、運用を効率化することが可能です。

上申書の運用に課題を感じている方は、記事内でご紹介したワークフローシステム「X-point Cloud」や「AgileWorks」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!

続けてお読みください

申請書テンプレートが多数!

設計不要な申請書テンプレートが充実しているワークフローシステム

エイトレッドのワークフローシステムは、1,000以上の申請書テンプレートとノーコードで簡単に申請書を作れる設計ツールで、申請書作成・運用の課題をまとめて解決!

こんな人におすすめ

・新しく帳票を設計するのが大変

・自社のプロセスに合うテンプレートが見つからない

・担当者によって申請書ひな形がバラバラ

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。