AIで、バックオフィスはどう変わる? 人とシステム、2つの進化論

- 更新 -

生成AIの急速な普及により、バックオフィスはこれまでの「統制中心」の姿から大きな転換点を迎えています。

従業員の働き方や業務の進め方にどのような変化が求められるのか。そして、AIが人間の領域にまで踏み込み始めるなかで、そもそも人の仕事はどこに残るのか。

本記事では、株式会社リビカル代表取締役で業務コンサルタントの元山文菜氏とワークフロー総研編集長の金本奈絵が、生成AI時代にバックオフィスはどう変わるのか、その展望について語り合いました。

OUTLINE 読みたい項目からご覧いただけます。

バックオフィスの役割はどう変わるのか

――ワークフロー総研はワークフローシステムを中心とした「システム」の側面から、元山さんは業務コンサルタントとして「仕組み」の側面から、それぞれバックオフィス業務に携わられてきました。お二人から昨今のバックオフィス業務の現状はどのように見えていますか。

金本奈絵(以下、金本):バックオフィスの役割がいま変わりつつあると感じています。従来、その本質は端的に言えば「統制」、つまりルールを守らせることにありました。報告や申請がルール通りに行われているのかを管理するのが役割だったのです。ただし、この手法は画一化を志向するため、従業員一人ひとりの裁量が犠牲になりがちでした。しかし現在は、必ずしも画一的なルールを設けなくてもよくなりつつあるように感じます。社員が自由に書いた内容からでも、生成AIが必要な情報を読み取り整理できるようになってきているからです。

その結果、バックオフィスの役割は「統制」から「環境設計」へ。ルールを守らせる存在から、従業員ひとりひとりが力を発揮できる業務環境をデザインする存在へと移行しつつあります。今後は、この環境設計こそが使命になるはずです。

元山文菜氏(以下、元山):過渡期にある点は私も同じ意見ですね。そのうえで、私は生成AIの影響をさらに大きくとらえています。

というのも、バックオフィス業務の一部は、これまでも業務アプリケーションやSaaSなどのITツールに代替されてきていました。それにより、マニュアル化しやすい業務は少しずつ減っていき、私たちの仕事はより複雑で高度化されていました。

そこで、ソフトウェアが担えない「創造的な仕事は人間がやる」という共通認識がありました。しかし、最近のAIの進化をみていると、生成AIは創造的な仕事でも人間以上に得意かもしれません。

創造的な領域で高い能力を示すであろう生成AIとどう付き合うのか、これこそが今後の重要なテーマだと考えています。

――お二人は企業における生成AIの活用実態にも詳しいと思いますが、現状ではどの程度、生成AIが普及しているのでしょうか。

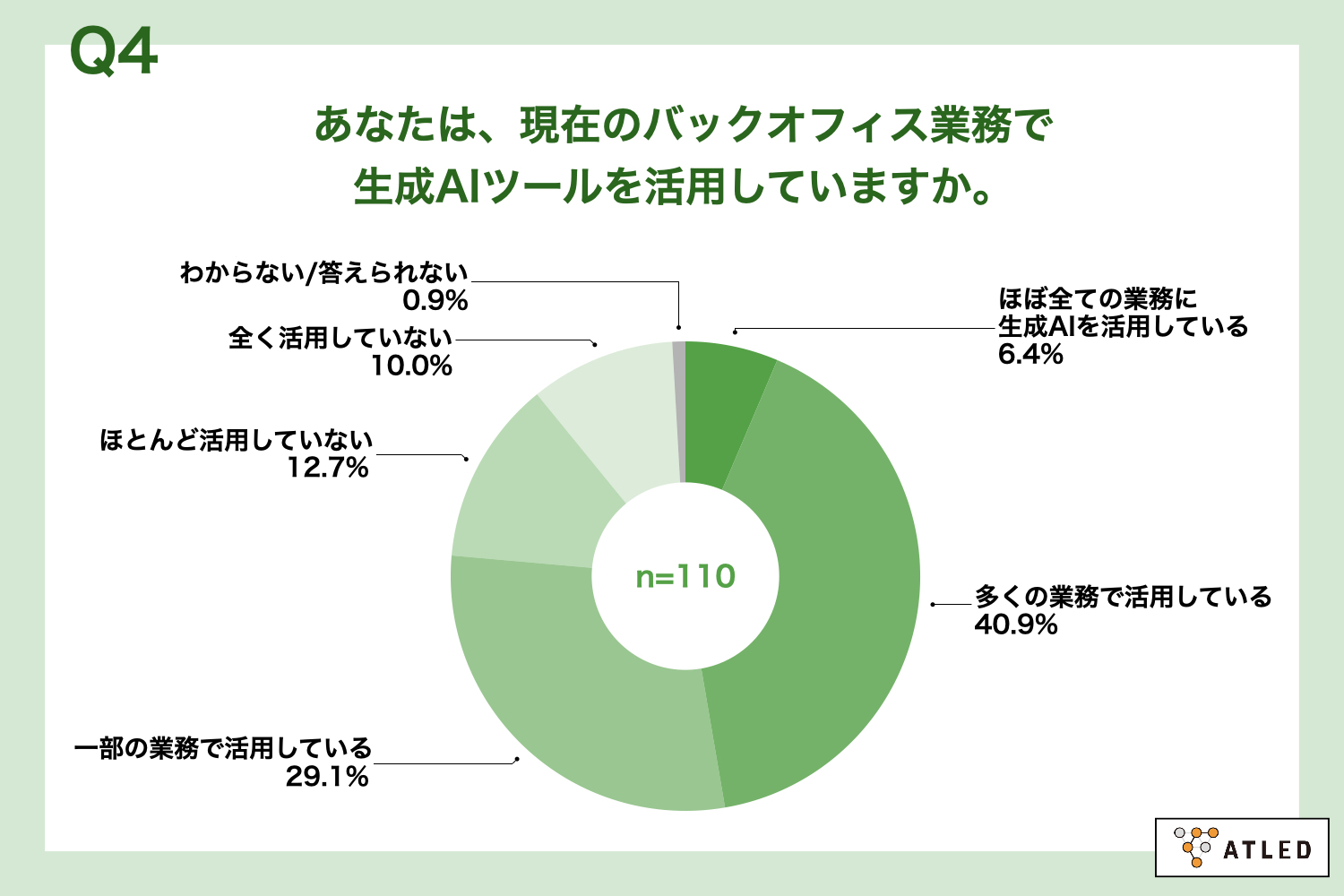

金本:今年7月にエイトレッドでAI活用実態に関する調査を実施しました。「現在のバックオフィス業務で生成AIツールを活用していますか」という質問に対して「ほぼ全ての業務に活用している」「多くの業務で活用している」「一部の業務で活用している」と回答したのが約75%。全体の3/4程度の企業で生成AIが利用されています。

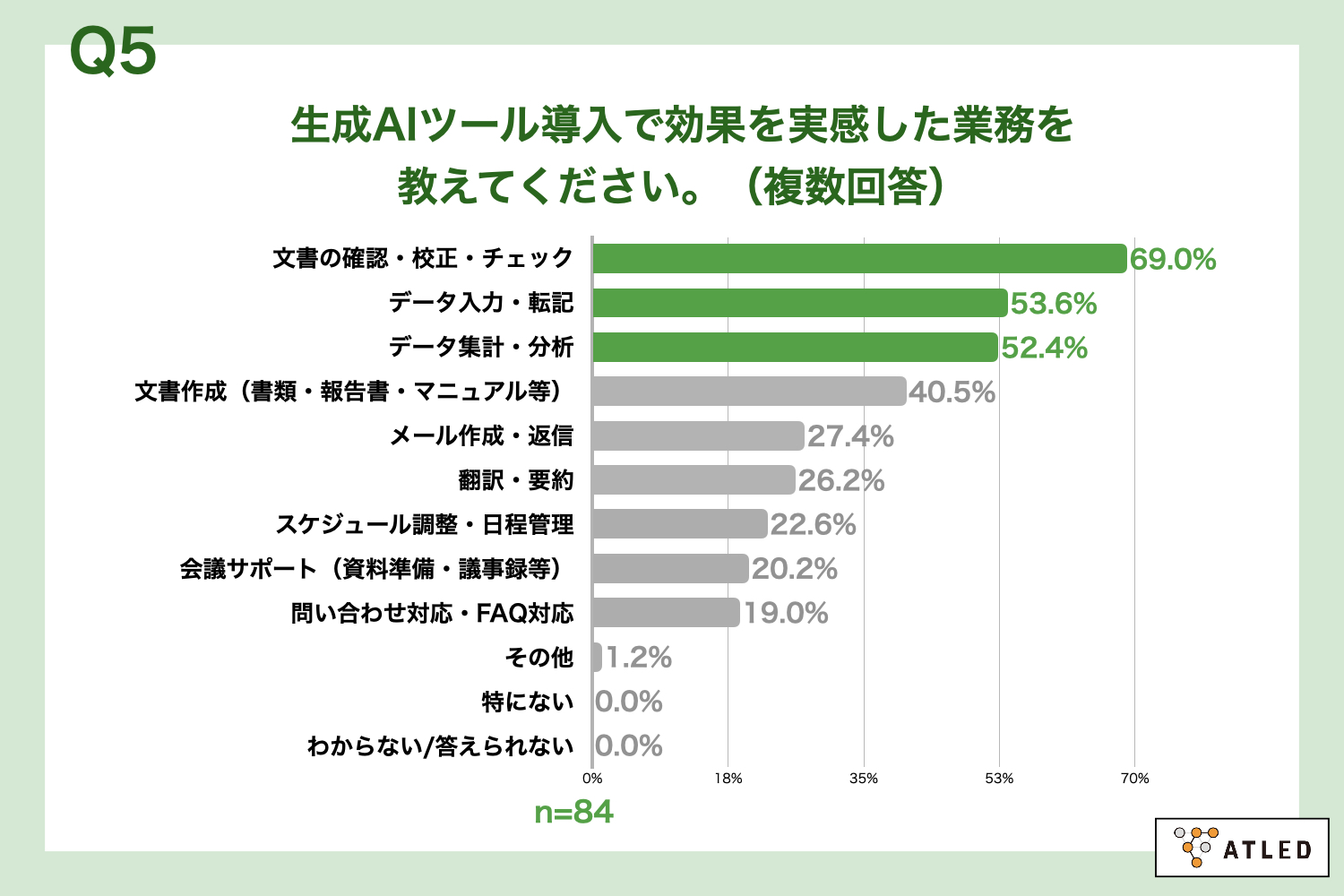

特に、注目すべきは利用している業務です。「生成AIツール導入で効果を実感した業務を教えてください」という質問に対して、最も多かった回答が「文書の確認・校正・チェック」。その後は「データ入力・転記」「データ集計・分析」と続きます。

つまり、生成AIは一定以上普及しているものの、業務効率化で利用されているケースがほとんどです。その先にある「価値を創造する」という点においてはまだまだ難しいのかなという印象です。

元山:それは、バックオフィス業務の特性によるものも大きいかと思います。組織には、営業や企画職のように成果や売り上げを伸ばすことを目的としたような「成功に向かう仕事」と、正確にミスなくやり遂げることを前提とした「失敗を防ぐ仕事」の大きく2つに分かれます。

後者は、成果が数字で表れにくいため、出来てあたりまえなので褒められづらく失敗をすると怒られてしまう特性を持っているため、いかにミスを減らすかが重要になってきます。バックオフィス業務は後者の要素が強いため、創造性よりも正確性や勤勉さのほうを求めてきた企業がほとんどだと思います。

それにもかかわらず、いきなり「生成AIで創造的に仕事をしてください」と押し付けるのは無理があります。生成AIは価値創造の可能性を秘めているのは確かですが、活用を進めるためにはバックオフィスに対するあり方そのものを見つめなおす必要があります。

生成AIはDXと違う ― 普及のカギは“個”の活用

――「活用の土壌」はどのように整えていけばよいのでしょうか。

元山:「徹底的に使ってもらう」に尽きると思います。生成AI活用と業務アプリケーションやSaaSなどのITツールの導入の違いとして、ソフトウェアはトップダウン型で導入を進めていくのが主流でしたが、生成AIは「個」が主役。現場が主体となることで草の根的に普及していきます。だからこそ、企業は個の力をどれだけ後押しできるかが分かれ道になります。

そのため、企業がまず取り組むべきは従業員一人ひとりの業務のなかに当たり前にAIを溶け込ませていくことです。そのうち活用に長けた人材が自然と現れると思うので、その知見やユースケースを横展開していければいいと思います。

金本:ただ、それではどうしても業務効率化の範囲に留まってしまいませんか。草の根的な活動だけで、価値創造を実現するのは難しいように感じます。

元山:もちろん組織としての仕組みづくりや支援は必要です。そこで、重要になるのが経営層の役割ですね。生成AIを活用すれば、現場主体の業務効率化は確実に進みます。そのとき、空いた時間を何に充てるのか。これまでの安全や勤勉性を求める仕事から、バックオフィスは組織の中でどう価値を見出していくのかを考える必要はあると思います。

ただ、これは簡単なようでいてすごく難しいです…。 だからこそ、ここでAIの力を借ります。創造的な仕事が得意なAIをアシスタントとして壁打ちしながら新しいバックオフィスのあり方を作っていく。経営層の重要な役割です。

「全体最適」から「全員最適」へ ― バックオフィスの新しい価値創造

――金本さんは「バックオフィスにおける価値創造」とは、どのような取り組みだと思いますか。

金本: 私は「個別化」なのかなと思います。例えば、「テレワークは週2日まで」という社内ルールがあったとして、出社よりもテレワークのほうが生産性の高い従業員がいるならば、その人には思い切って週5日のテレワークを認めてもいいのでは、と思います。

従来のバックオフィスは、管理コストやリソースの問題から、従業員に画一的にルールを当てはめる必要がありました。しかし、それによって阻害されてきた能力や個性もあったはずです。

生成AIの活用により効率化された時間は、そうした人々がより成果を出せる環境を作るために使うべきだと思います。今後の企業は「全体最適」ではなく、私の言葉でいえば「全員最適」を目指すべきだと思います。一人ひとりが最も力を発揮できる環境を整えることこそ、生成AI時代のバックオフィスに求められる価値創造です。

元山:なるほど。たしかに、従来の企業には「経営企画」はあっても「経理企画」や「総務企画」といった仕事はありませんでしたね。まさしく新しいバックオフィスのありかたですね。

ベテランほど強い?生成AI活用の意外な真実

――ここまでのお話は「生成AI時代にシステムや業務はどう変わるか」という内容だったと思います。一方で、生成AI時代に「人」はどのように変わるべきだと思われますか。

元山:私が社内でよく伝えているのは「自分の仕事が本当に自分でなければできないのか、一度立ち止まって考えてほしい」ということです。あらゆる業務でAIを活用する習慣を付けてほしいと。

そのなかで感じているのは、メンバーごとに成果物に大きな差がある点です。業務知識がより多く、仕事の目的を深く理解している人ほど、生成AIと上手く仕事を進められています。

金本:生成AIを活用したとしても、業務理解が求められることは今までと変わらないわけですね。

元山:そうですね。生成AIはあくまでも優秀なアシスタントです。だからこそ、業務経験が長いほうが活用に長けているのは納得です。これまで他の人に仕事の依頼を出す機会が多かった方はそれが経験となりプロンプトにも活きています。他者への依頼が上手い人は、生成AIとの付き合いも上手い傾向にあると思います。

その意味では、生成AIを活用する際には優秀なアシスタントに指示を出すつもりでプロンプトを磨いていくのがよいかもしれませんね。そのうえで、AIが出してきた答えをしっかりと吟味して意思決定をするのは人間の仕事です。

――「生成AIが普及しすぎると仕事を奪われるかもしれない」と不安を感じる層も多いです。その不安が生成AIを後ろ向きにさせている面もあるのではないでしょうか。

元山:昨今、よく耳にする話題ですが、正確には「生成AIに仕事を奪われる」のではなく「生成AIを使いこなす人に仕事を奪われる」が正しいのではないかと。実際に、生成AIを使いこなす方と、そうでない方の生産性の差は歴然です。生成AIの活用に後ろ向きになる理由はないと思います。

金本:そうですね。今後、生成AIを活用しない選択肢はないと考えています。企業側としても、生成AIを活用する従業員を積極的に評価し、組織全体で機運を高めていく必要があると感じます。

元山:これまで組織変革に携わってきて、組織内の状況は大体2:6:2に分かれます。変化に対して前向きな方たちが全体の約2割。抵抗勢力となり変化を恐れる方が2割ほど。あとの6割は状況によってどちらにでも流れる方たちです。顧客先を見ていても生成AI活用も同様で、まず積極的に活用してくれるのは2割程度の印象です。

だからこそ、2割の反対派の方たちを説得しようと努力したり嘆いたりするのではなく、6割の方たちに「生成AIを使う楽しさ」をアピールして、この層の関心を高めていく仕組み作りが大切です。そうすれば、組織内に生成AI活用の機運が自然と広がっていきます。

人間に残るのは「意思決定」と「実行」 ― 生成AI時代の勝ち筋

金本:今年8月に当社製品のAgileWorksとX-point Cloudに生成AIを組み込んだ「AI搭載ワークフロー」をリリースしました。チャット形式でAIと対話しながら稟議書や申請書を作成でき、添付の書類や会話から入力項目や文面を生成AIが出力してくれるため、申請業務のさらなる効率化が期待できます。

今後、生成AIを活用したツールは、当社製品に限らず、世の中にどんどん増えていくと思います。ただ、先日、役員と議論するなかで「承認ボタンを押すことだけは自動化できない」という話題が出たんです。たしかに、生成AIは非常に優れていて、私たちの仕事の多くを代替してくれます。しかし、意思決定とそれに伴う責任は、AIには決して肩代わりできません。今後、人間に残る仕事はまさにこの部分だと考えています。

元山:よくわかります。さらに加えると、生成AI時代において人間に残されたもう一つの役割は「実行」だと思います。生成AIを活用すれば、業務におけるさまざまなプロセスがスピーディーになるため、従来と比較してより多くの検証が可能になります。しかし、それらに対して意思決定しただけでは成果につながりません。その後工程である「実行」こそが必要なのです。

つまり、生成AI時代の差別化のポイントは、いかに多くの意思決定と実行を繰り返すかです。より早く判断し、より沢山の行動を起こすことで多くのチャンスを掴めます。「意思決定」と「実行」の両輪を回していくことが、生成AI時代の勝ち筋になってくるのではないでしょうか。

金本:その通りです。当社としては、そうした活動をワークフローで支えていきたいと思っています。ワークフローの強みは意思決定の記録を残し、蓄積することです。意思決定の数が増えるほど、その知見は蓄積し、組織全体のナレッジが強化されます。いわば、ワークフローは「意思決定の集合知」ですね。意思決定と実行の重要性が高まる生成AI時代に向けて、私たちの製品もさらに磨きをかけていくつもりです。

<対談者プロフィール>

株式会社リビカル 代表取締役

元山 文菜

大学卒業後、株式会社サクラクレバスに入社。商品企画部プロダクトマネージャーとして活躍。2008年、富士通株式会社に転職し、営業管理業務の事務処理代行やプロセス改善など歴任。2017年に独立起業、㈱リビカル代表取締役。2021年医療に特化した業務コンサル会社㈱医療デザインラボ設立。

YouTube:@rebucul

プロフィールをもっと見る

ワークフロー総研編集長

金本 奈絵

大学卒業後、大学の事務員としての経験を経て、住宅系専門紙の記者に転身。その後、活動の場をWeb媒体に広げ、オウンドメディアの運営に従事。さらに、イベント運営や商品開発、教室運営を通じて、子どもたちへの将棋の普及活動にも携わる。 現在は株式会社エイトレッドにて、バックオフィス向けオウンドメディア「ワークフロー総研」の編集長として、記事のディレクションのほか、セミナーやカンファレンスなどの企画運営を行う。趣味は旅行、特技は座禅。

プロフィールをもっと見る

「ワークフロー総研」では、ワークフローをWork(仕事)+Flow(流れ)=「業務プロセス」と定義して、日常業務の課題や顧客の潜在ニーズの視点からワークフローの必要性、重要性を伝えていくために、取材やアンケート調査を元にオンライン上で情報を発信していきます。また、幅広い情報発信を目指すために、専門家や企業とのコラボレーションを進め、広く深くわかりやすい情報を提供してまいります。